Hermes castrado: una tragedia griega …

JotDown(R.D.Caviedes) — En cierta mañana del año 415 a. C., después de una noche sin luna que tuvo lugar en los últimos días de primavera, los vecinos de Atenas se encontraron con cientos de orejas, narices y penes de piedra esparcidos por todo el suelo de la ciudad. Los hermas de Atenas, todos ellos, habían sido mutilados a martillazos.

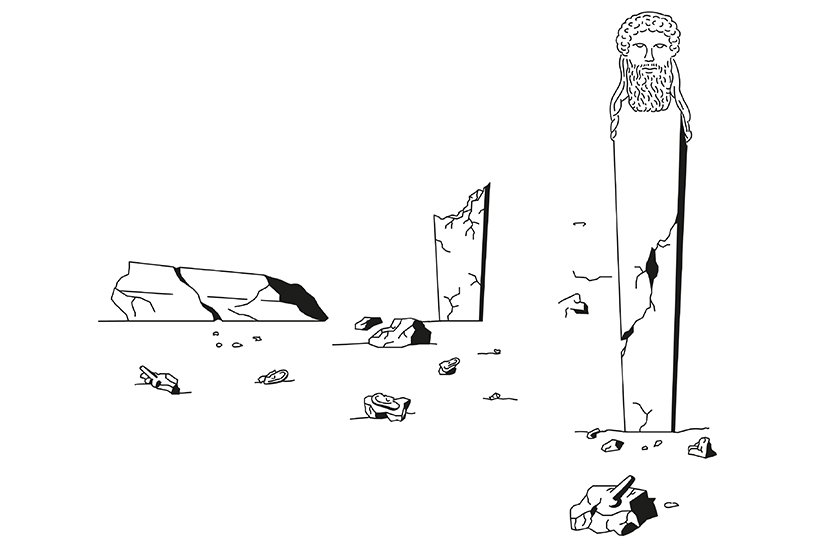

Los hermas eran pilares de mármol o piedra caliza con una altura y un volumen parecidos a los de un ser humano corriente. Representaban al dios Hermes, pero solo incorporaban dos elementos verdaderamente antropomorfos: un busto esculpido en lo alto, rematando el pilar por arriba, y un falo en erección sobre su cara frontal, a la altura que le correspondería en una estatua ordinaria

. Eran un símbolo religioso, pero debemos pensar en ellos, sobre todo, como una parte integral del mobiliario urbano de las polis griegas. Servían para delimitar fincas y distritos, señalar direcciones, adornar espacios públicos y privados y para muchas cosas más. Hoy se cree que eran numerosísimos, prácticamente ubicuos, en la Atenas de la época.

Para hacernos una idea de la gravedad que revistió el acontecimiento basta con escuchar lo que dijo Tucídides al respecto: que la mutilación de los hermas «daba la impresión de estar en conexión con una conjura con vistas a una revolución y al derrocamiento de la democracia».

El cronista también indica que desató un episodio muy grave de delaciones sin fundamento y persecuciones judiciales injustificadas: «Sospechando de todo y aceptando todas las denuncias, los atenienses arrestaban y ponían en prisión, dando crédito a hombres de escasa honestidad, a ciudadanos absolutamente honrados».

Plutarco, el otro autor de referencia en lo tocante a este suceso, se detiene sobre la cuestión en sus Vidas paralelas y viene a decir lo mismo: que los ciudadanos de la polis «se llenaron de terror con lo sucedido, atribuyéndolo a alguna conjuración fraguada con grandes miras» y que reaccionaron «conduciendo y encerrando en la cárcel a cualquiera que era denunciado». Incluso se acuñó un nombre para designar a quien fuera acusado de haber mutilado a las estatuas, como si se tratase de una nueva clase de criminal: hermocópida.

El escándalo de los hermocópidas constituye uno de los mayores enigmas que nos ha legado la Antigüedad. No sabemos quién perpetró el ataque ni qué objetivo perseguía. De hecho, ni siquiera tenemos claro cómo se debería denominar al propio acontecimiento: sacrilegio, acto de vandalismo, ataque terrorista…

Lo paradójico es que, igual que ocurre al leer una buena novela de misterio, conocemos con precisión los detalles que rodean al crimen y creemos tener ante nosotros todos los indicios que deberían permitirnos resolverlo; simplemente ocurre que no logramos hacerlo.

Para comprender por qué no hemos tirado la toalla todavía, por qué los académicos y los expertos se empeñan en descifrar un enigma que lleva siéndolo dos milenios y medio, deberá acompañarnos por este repaso a los pormenores del misterio y comprobar de primera mano lo más estremecedor que tiene el caso: que el mundo de hoy podría ser otro, quizá uno muy distinto, si aquella noche remota alguien no la hubiese emprendido a golpes con todos los hermas de Atenas.

- Acto 1. Una conjura de proporciones fabulosas

La mutilación de los hermas dejó una víctima política: Alcibíades, el principal estratego de la ciudad. Como magistrado y comandante de las fuerzas armadas atenienses, Alcibíades llevaba meses convenciendo a los demás políticos y a los hombres libres de la polis de que debía lanzarse un ataque contra Siracusa, en la isla de Sicilia, que él mismo se proponía liderar. Era un proyecto arriesgado y un tanto impopular.

En aquellas fechas, Atenas y Esparta disfrutaban de una tregua, la paz de Nicias, que había puesto fin, de momento, a la guerra del Peloponeso. Muchos atenienses temían que el ataque a Siracusa violase los términos del tratado o que reactivase el conflicto de forma indirecta. Pese a eso, Alcibíades había logrado sacar adelante el proyecto y obtener la financiación y los poderes especiales que precisaba para acometerlo.

Después de reunir a la flota ateniense en el Pireo y de alistar soldados durante meses, el estratego se disponía ya a soltar amarras y poner rumbo a Siracusa, pero el escándalo de los hermocópidas dejó en shock a la ciudad y dio al traste con sus planes. Según Tucídides, fueron pocos los que pensaron que aquello fuese colateral. El ataque contra los hermas, nos dice, parecía tener que ver con la amenaza de un golpe de Estado, pero también se leyó como «un presagio para la expedición»7.

Quizá se lo esté preguntando: ¿de verdad los atenienses no supieron interpretar el atentado con más precisión? ¿O somos nosotros, en la actualidad, quienes no logramos hacerlo? ¿No será que la mutilación de los hermas entrañaba un significado evidente en aquel momento, algo que ellos entendieron con facilidad y que a nosotros, que asistimos a la escena dos mil quinientos años después, se nos escapa por completo? Tenemos la respuesta a eso: no.

Nos consta que los magistrados de la polis polemizaron largamente sobre las distintas motivaciones que se llegaron a atribuir a los hermocópidas, sin que ninguna llegara a mover consensos. Los hermas eran algo característicamente ático, y su mutilación debía interpretarse como una arremetida contra la identidad misma de la ciudad; pero, luego de esa obviedad, nadie sabía a qué aspiraban aquellos que los habían destruido.

¿Querían boicotear la expedición a Siracusa, como todo parecía indicar? ¿Eran, entonces, atenienses antibelicistas, o eran, en cambio, traidores que actuaban al servicio del enemigo? Era un hecho conocido que Nicias, el líder de los demócratas, el mismo que había negociado la llamada Paz de Nicias, era un hombre sumamente supersticioso; y en Atenas se pensaba que los hermas traían suerte. ¿Acaso pretendían azuzarlo a él, pacifista convencido y gran rival político de Alcibíades, para que actuara con más decisión contra aquel proyecto y lograse su cancelación? ¿O acaso nada de aquello tenía que ver con Alcibíades ni con la expedición a Siracusa y se trataba, simplemente, de una humillación infligida al pueblo de Atenas?

Los atenienses, eso sí, lograron ponerse de acuerdo en algo: aquello no lo podía haber hecho una persona sola ni una docena de ellas.

Debían haber sido muchas más. Incluso se dio pábulo a la tesis de que debían de rondar las trescientas.

Debemos entender que fue eso, más bien, lo que causó el arrebato de pánico del que nos hablan Tucídides, Plutarco y otros autores del momento.

Dese cuenta: la mutilación de los hermas se consumó en una ciudad enorme, de las mayores del mundo en aquella época, y extremadamente silenciosa por las noches, como lo eran todas entonces si se comparan con nuestras urbes modernas.

Y tuvo lugar a finales del mes de Targelión, que se corresponde, aproximadamente, con nuestros meses de mayo y junio; es decir, durante una de las noches más cortas del año.

¿Cómo podría alguien solo, o con la ayuda de unos cuantos compinches, completar una tarea tan exhaustiva en un intervalo de tiempo tan breve y hacerlo, además, sin despertar a la ciudad?

La respuesta es sencilla: no podría.

Los atenienses estaban seguros de que los hermocópidas debían ser una pequeña legión de personas; de que debían proceder todas ellas de los distritos intramuros, pues se tenía la certeza de que nadie había franqueado las murallas aquella noche ni para entrar ni para salir de la ciudad; y de que tenían que haberse coordinado para actuar de forma simultánea por todos los rincones de la polis, quizá en cuestión de minutos, pues resultaba inconcebible que la hubiesen recorrido completamente, moviéndose de acá para allá y causando destrozos durante horas, sin alertar a los vigilantes ni despertar a los vecinos.

No debe extrañar, en suma, que la ciudad se sumiera en un estado de ansiedad y paranoia. Atenas sufría una conjura de proporciones fabulosas.

- Acto 2. Un dios disparatado

Para comprender a los hermocópidas es preciso comprender a Hermes, pero eso, a primera vista, no parece nada sencillo. Piénselo bien: se trataba de un dios fálico y de la virilidad, pero también era el psicopompo de la religión griega, el encargado de conducir las almas de los difuntos hasta el más allá.

Además de eso, estaba facultado para el vuelo, ejercía como heraldo de los dioses y tutelaba una serie de actividades que solo pueden calificarse de extraordinariamente diversas: era el dios de los comerciantes y los vendedores; el de los intérpretes y los traductores; el de los ladrones y los timadores; el del diálogo, la persuasión y la oratoria; el de los atletas y gimnastas; el de los golpes de suerte y el enriquecimiento; el de la astucia y las artimañas; el del pastoreo, pero solo de rebaños grandes; el de la diplomacia y el cosmopolitismo; y el de un sinfín de disciplinas más.

En realidad, este barullo de advocaciones resulta sencillo de comprender y hasta se puede desenmarañar con facilidad. Según la hipótesis con más predicamento acerca del origen de Hermes, el nombre propio del dios, Έρμῆς (Hermes), habría derivado de término ἕρμα (herma) y este, a su vez, lo habría hecho de ἕρματα (bloque de piedra).

La idea es simple: primero habrían existido ciertos monolitos fálicos o pequeños monumentos líticos con esta misma consagración que habrían tenido el nombre de ἕρματα (bloque de piedra); luego habrían evolucionado hasta convertirse en los tótems llamados ἕρμα (herma); y, más tarde, estos hermas habrían legado su nombre al propio dios que representaban.

Con el avance de la cultura neolítica hasta una sociedad mercantil y más urbana, los hermas habrían comenzado a emplearse como hitos junto a caminos y encrucijadas y se habrían empezado a instalar en las lindes y en las fronteras. Hermes habría adquirido entonces el patronazgo sobre todo aquello que tiene lugar en la carretera (los viajes, el correo, la conducción, la trashumancia, el comercio, el bandolerismo…) y sobre todo lo relacionado con el franqueo de los umbrales y las puertas.

Los hermas eran comunes en toda Grecia, pero se veneraban particularmente en Atenas y en otros lugares de Ática, donde incluso lucían guirnaldas con ocasión de ciertas fiestas.

También eran objeto de libaciones y pequeñas ofrendas y algunos dispensaban mala fortuna, o eso se pensaba, si no se les ofrecía un guijarro al pasar frente a ellos, razón por la cual acumulaban a su lado grandes montoneras de piedras.

Además de repartirse por toda la ciudad, nos consta que incluso llegó a existir un espacio dedicado íntegramente a su concentración en el mismísimo centro de Atenas.

Había una estoa reservada para ello (una especie de columnata techada, algo parecido a una galería porticada) adyacente al Ágora.

Los hermas se instalaban allí siguiendo dos largas hileras para conmemorar victorias, honrar la memoria de ciertas personalidades y efectuar ofrendas, en general, en nombre de la ciudad.

A principios del siglo V a. C., con el arranque de la época clásica, los atenienses comenzaron a colocar hermas en los edificios públicos y en las viviendas, normalmente junto a la puerta, donde desempeñaban una función ya meramente apotropaica: atraer la suerte hacia el edificio y mantener las maldiciones a raya.

Para entonces, estos objetos también habían desarrollado tradiciones iconográficas propias que cambiaban de región en región y funcionaban, en la práctica, como un símbolo identitario. En Atenas, sin ir más lejos, cada una de las diez tribus tenía sus propios hermas.

- Entreacto: The Andócides affaire

El rol tan particular que desempeñaban los hermas en Atenas, explicado en el artículo anterior, nos devuelve ya al 415 a. C. y nos pone sobre la pista de quien llegó a ser el principal sospechoso de su mutilación: el orador Andócides.

Andócides fue denunciado por un personaje poco conocido, un tal Dioclides, que dijo haberlo visto a él y a unas trescientas personas más pululando por la ciudad en la noche del sacrilegio. Plutarco nos cuenta, además, «que a todos [los hermas] en una noche les fueron cortadas las partes prominentes, a excepción de uno solo, llamado “de Andócides”, ofrenda de la tribu Egeida, que estaba junto a la casa en que Andócides habitaba».

La supervivencia precisamente de aquel tótem, un tanto sospechosa, sumada a la declaración de aquel testigo, debieron de tomarse como pruebas suficientes para procesar a Andócides y a varios parientes suyos. También debió de pesar que Andócides perteneciera al linaje de los Cérices, antiquísimo, que se consideraba descendiente del propio Hermes.

Quizá fuese creíble que un Cérice involucrado en la mutilación eligiera no atentar contra su propia efigie del dios, incluso cuando aquello le hiciera parecer culpable. Andócides fue detenido y sometido a trabajos forzados y se derrumbó, aparentemente, antes de que llegase la fecha de su juicio.

Fue entonces confesó su participación en el sacrilegio y delató a varios miembros de su hetería (algo parecido a un club de aristócratas).

No corra a dar el misterio por resuelto: Andócides era completamente inocente. También lo eran aquellos a quienes él había acusado. Los magistrados de Atenas, desesperados por resolver el misterio, habían ofrecido una recompensa cuantiosa a cualquiera que pudiera revelar la identidad de los hermocópidas y habían previsto el indulto para los criminales que confesaran y delataran a sus cómplices.

Hoy sabemos que Dioclides y Andócides actuaron motivados por aquello: el primero acusó al segundo para hacerse con la recompensa, que ascendía a cien minas, probablemente después de intentar extorsionarlo; y el segundo se inculpó y vertió acusaciones falsas contra terceros para obtener el indulto para sí mismo y sus parientes.

Muchos años después, Andócides escribió un discurso, Sobre los misterios, que ha llegado hasta nuestros días, en el que cuenta los pormenores de todo esto y muchas cosas más relacionadas con el escándalo de los hermocópidas. Es un texto interesantísimo, el único sobre el caso redactado por un testigo directo de los acontecimientos, pero no se considera veraz.

Que Andócides era inocente, eso parece indiscutible; que mentía más que hablaba, podemos tenerlo igual de claro.

En todo caso, Tucídides nos dice que «la ciudad en su conjunto encontró un alivio manifiesto en aquel momento», después de que Andócides vertiera sus acusaciones y de que los tribunales atenienses condenaran a muerte a quienes él había señalado.

Parece ser que la expedición a Siracusa se hizo a la mar por aquel entonces, aunque la fecha precisa de su salida de Atenas es materia de discusión. Tucídides nos habla de una despedida grandiosa en el puerto del Pireo y retrata un ambiente de euforia que parece corroborar, a decir de algunos expertos, cierto ambiente de normalidad.

Debe considerarse, también, que aquella escuadra naval «fue la más costosa y la más magnífica de las que hasta aquel momento se habían hecho a la mar desde una sola ciudad y con fuerzas griegas». También era la que se proponía llegar a un destino más lejano.

La euforia no duró mucho tiempo más.

Cuando se destapó la farsa de Andócides y también la de Dioclides, así como algunas más que nos consta que existieron, el caso de los hermocópidas dio un giro de ciento ochenta grados.

Poco a poco, indicio a indicio, muchos atenienses dejaron de tener tan claro que el objetivo del atentado contra los hermas hubiera sido boicotear la misión bélica y a su gran patrocinador, Alcibíades.

Cada día eran más los que pensaban que el comandante de la flota, a quien más habían perjudicado, en apariencia, la mutilación de las estatuas, era precisamente quien había orquestado el sacrilegio.

Y cada día eran más los testigos que presentaban pruebas en su contra.

El primero en hacerlo fue un esclavo; después lo hicieron algunos metecos (extranjeros residentes en Atenas) y, finalmente, varios ciudadanos libres de la ciudad.

El murmullo se extendió y se convirtió pronto en un clamor: Alcibíades era el jefe de los hermocópidas. Para cuando Atenas llegó a la conclusión, Alcibíades ya se había hecho a la mar.

Acto 3. Un final sin final

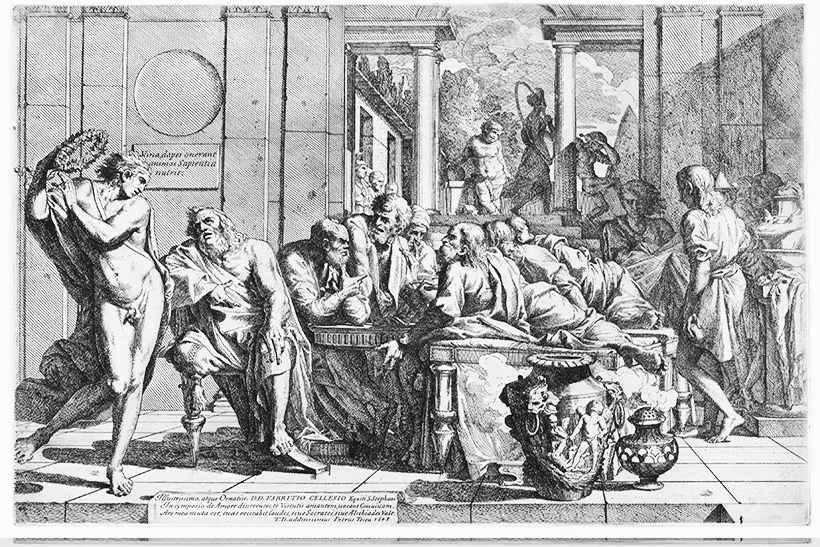

En El banquete de Platón, cuando Sócrates y los demás comensales ya han debatido sobre el amor y se disponen a dar la velada por terminada, hace su aparición un joven borracho que interrumpe la conversación y se propone acaparar la atención con aspavientos y groserías.

El joven cuenta que está enamorado de Sócrates y reseña, una tras otra, todas las ocasiones en las que ha intentado seducirlo, incluida una en la que ya, cansado de insinuarse sin que el otro reaccionara, averiguó la manera de retenerlo en casa por la noche y se le metió directamente en la cama.

Se trata de una lectura divertidísima, aunque deja un regusto amargo. Cuando Sócrates toma la palabra, lo hace para pedir ayuda a Agatón, el anfitrión de la velada, diciendo estas palabras: «El amor de este hombre no es para mí un pequeño embarazo.

Desde la época en que comencé a amarle, no puedo mirar ni conversar con ningún joven sin que, picado y celoso, se entregue a excesos increíbles, llenándome de injurias (…) Procura asegurar mi tranquilidad o protégeme, si quiere permitirse alguna violencia, porque temo su amor y sus celos furiosos».

Aquel joven era Alcibíades, el mismo que llegó a convertirse en estrategos de Atenas. Ya lo ve: no podemos contar nada sobre él que no lleve dos mil quinientos años contado, ni siquiera los detalles menos decorosos de su vida personal.

Fue un personaje controvertido en vida y lo fue más todavía en los siglos que siguieron, cuando los efectos de sus acciones se dejaron sentir a largo plazo y empezó a tenerse claro que Alcibíades, queriendo o sin querer, había trastocado para siempre la propia historia de la civilización griega.

Alcibíades fue un magistrado precoz y un táctico militar brillante. También cosechó éxitos diplomáticos muy importantes. Los grandes autores del momento lo conocieron y lo frecuentaron y todos nos dicen lo mismo: que la admiración por él era sincera y unánime entre el ejército y los aristócratas de Atenas, pero que asustaba a los demócratas y movía la animadversión de la plebe.

Alcibíades defendía las ideas oligarquistas, pero muchos temían que la cosa fuese más allá y que aspirase directamente a la autocracia y la tiranía. Más de una vez se ha dicho que el verdadero peligro no lo encarnaba tanto él como quienes querían encumbrarlo.

Alcibíades pertenecía a uno de los linajes con mejor alcurnia de la ciudad, había disfrutado de una educación esmeradísima y tenía reputación de ser sumamente inteligente. También se contaba, al menos, en su juventud, entre los hombres más atractivos de la alta sociedad de Atenas.

Una llamada a la cautela antes de proceder con el desenlace de la historia: ni en la Antigüedad ni en la actualidad se ha llegado a probar suficientemente que Alcibíades fuese el muñidor del atentado de los hermocópidas.

E incluso cuando se dé por sentado, como acabó ocurriendo entonces, es imposible discernir qué intenciones lo habrían movido.

¿Se trataba de un acto terrorista, algo diseñado para desmoralizar y sembrar el pánico?

¿Quería escenificar el simulacro de una matanza con todos aquellos penes, narices y orejas de piedra?

¿O fue, como acabaron creyendo muchos, un verdadero ataque religioso, quizá motivado por la adhesión de Alcibíades a uno de los numerosos cultos mistéricos clandestinos (y sumamente elitistas) que había en la ciudad?

Las opciones, todas, siguen sobre la mesa.

Algunos analistas contemporáneos creen que la mutilación de los hermas pudo ser una operación de bandera falsa, es decir, un autoataque perpetrado de forma encubierta con el objetivo de atribuirlo a los enemigos.

Pudo organizarlo Alcibíades o pudieron ser sus partidarios, con la aquiescencia de este o sin ella. Recordemos: Atenas era una democracia y las decisiones se tomaban por votación.

El mayor problema que había tenido Alcibíades para convencer a los atenienses de que se debía atacar Siracusa es que no había mediado una provocación ni una ofensa directa por parte de aquella ciudad; y nos consta que, poco después del atentado de los hermocópidas, se comenzaron a verter acusaciones contra Corinto.

Siracusa había sido, en el pasado, una colonia de Corinto, y ambas ciudades seguían unidas por lazos políticos, económicos y sentimentales muy estrechos. Según la hipótesis de la operación de bandera falsa, los belicistas atenienses, después de concertar ellos mismos el ataque contra los hermas de Atenas, argumentarían que los siracusanos habían urdido el complot y que Corinto —una ciudad muchísimo más cercana a Atenas— lo habría acometido.

No nos consta que Alcibíades culpase a Corinto del ataque, pero sí que muchas voces insistieron en aquella idea. Si Alcibíades azuzó a estos voceros, si solo los dejó actuar o si no tenía nada que ver con ellos, eso no hay forma de saberlo. Lo vamos a repetir, no sea que no quede claro: no hay forma de saberlo.

Lo que sí sabemos bien es que un trirreme ateniense, la Salaminia, dio alcance a la escuadra ática antes de que llegase a Siracusa. Su objetivo era escoltar a Alcibíades de regreso a la ciudad, donde debía someterse a juicio. Alcibíades, acompañado por varios soldados que habían sido acusados junto a él, se prestó a volver, pero quiso hacerlo en su propio barco.

Poco después de que ambas naves emprendieran el regreso, la de Alcibíades puso distancia con la otra y se perdió en el Mediterráneo. En Atenas se consideró que la huida constituía una deserción y que probaba su culpabilidad en el asunto de los hermas. Alcibíades fue procesado in absentia y condenado a muerte en rebeldía.

Todos los demás acusados de conspirar con él recibieron un veredicto igual, aunque ninguno fue ejecutado: algunos eran soldados que habían huido con él, y otros, los que permanecían en la ciudad, la abandonaron secretamente antes de recibir sentencia.

Hoy tenemos claro que, en la Atenas de aquel momento, después de semanas de tumultos y persecuciones, encontrar al autor de las mutilaciones había dejado de ser la verdadera prioridad; lo urgente, en palabras de Tucídides, era «librar a la ciudad de aquel ambiente de sospechas».

El cronista, ateniense y contemporáneo de los hechos, no puede ser más claro en lo tocante al papel de Alcibíades: por más que se formulara una acusación contra él y que se le acabara encontrando responsable, «nadie, ni entonces ni más tarde, ha podido dar informaciones precisas respecto a los autores del hecho».

Ni lo condena, ni lo exonera. Nuestro consejo para usted es que haga exactamente lo mismo.

- Epílogos y más epílogos que reverberan por la historia como las ondas sobre el agua

La expedición contra Siracusa, que Alcibíades había diseñado, pero que no llegó a liderar, fue el mayor fracaso militar de la historia de Atenas. Murieron cerca de cuarenta mil soldados a los pies de las murallas siracusanas y varios miles más fueron masacrados cuando se batían en retirada.

Un consejo: no preste oídos, por favor, a quien venga a decir, sin más, «con Alcibíades, Atenas habría ganado». Muchos cronistas antiguos y alguno que otro más moderno se han permitido aseveraciones tan tajantes como esta, a pesar de que, en el repaso de la historia, una especulación, por más avalada que esté, no debe alcanzar nunca el rango de certeza.

Eso sí: obra un cierto consenso a la hora de achacar la responsabilidad del desastre a Nicias, el comandante que acabó al mando de la operación tras la huida de Alcibíades, alguien con poca pericia táctica y que se había opuesto frontalmente a que la propia misión tuviera lugar.

Como poco, resulta un tanto evidente que Atenas no estaba condenada de antemano a perder aquella batalla, mucho menos a sufrir una catástrofe total, y que la victoria fue plausible hasta el día que Alcibíades abandonó la escuadra ática. Sea como sea, hay algo en lo que todos los académicos consiguen ponerse de acuerdo: la guerra del Peloponeso no acabó en Siracusa, pero fue en Siracusa donde Atenas la perdió.

Y fue con aquella derrota cuando Atenas y su flamante democracia perdieron para siempre su liderazgo en el conjunto de los pueblos griegos. Huelga decir que, de no haber sido así, la historia misma de nuestro mundo podría haber sido muy distinta.

Alcibíades acabó dando la razón a todos sus enemigos.

Después de consumar su deserción en medio del mar Mediterráneo, reapareció en Esparta, donde ejerció como táctico militar y se dedicó a combatir —exitosamente, por cierto— contra su propia ciudad natal.

Más tarde desertó también del bando espartano y se pasó al de los persas, el enemigo histórico del conjunto de los pueblos griegos.

Alcibíades se instaló en la corte del sátrapa Tisafernes en la península Anatolia y ejerció como consejero en sus guerras de desgaste contra atenienses y espartanos.

También conspiró y puso dinero persa para dar un golpe de Estado en Atenas y derrocar a los demócratas. Tras la revolución oligárquica del año 411 a. C., instigada y coordinada por él mismo, Atenas quedó gobernada por Los Cuatrocientos, una cámara ejecutiva al servicio de la aristocracia.

El hombre que había traicionado primero a su polis y luego a todos los griegos regresó a Atenas con honores, se convirtió en general por aclamación y quedó limpio de cargos judiciales. Quienes habían sospechado que Alcibíades se proponía acabar con la democracia podían, al menos, consolarse: estaban absolutamente en lo cierto.

Que Alcibíades se propusiera hacerlo desde siempre o solo después de que la democracia lo condenara a muerte injustamente, eso es algo que nunca sabremos.

Lisístrata, la comedia de Aristófanes, se estrenó por aquellas mismas fechas, en el 411 a. C. Habían pasado tres años y pico desde la mutilación de los hermas de Atenas. Entre los textos griegos que han llegado hasta nuestros días, es el primero donde se emplea la palabra hermocópida.

La obra va sobre una conjura pacifista urdida por las mujeres, que se declaran en huelga sexual para conseguir que los hombres dejen de hacer la guerra, y muestra a los personajes masculinos con una erección permanente. El caso de los hermocópidas presta un subtexto evidente a la obra, uno de los grandes alegatos pacifistas de la historia de la literatura y uno de los primeros textos en los que pueden hacerse, con mucha prudencia, ciertas lecturas feministas.

Sócrates, el pensador más influyente de todos los tiempos, fue procesado en el 399 a. C., quince años después del escándalo de los hermocópidas.

La acusación que más pesó en su contra, la de corromper a la juventud, tenía que ver con tres exdiscípulos suyos: Alcibíades, Critias y Cármides. Los tres habían tenido papeles protagonistas en los dos gobiernos oligárquicos que había conocido la ciudad en los últimos años: el primero, el de Los Cuatrocientos, como resultado de un golpe instigado por Alcibíades en el año 411; y el otro, el de los Treinta Tiranos, fue impuesto por Esparta en el año 404, tras su victoria en la guerra del Peloponeso.

En aquel segundo gobierno tomaron parte tanto Critias como Cármides. Después de restaurarse la democracia y de emprenderse el juicio contra Sócrates, la mayor parte de los heliastas reunidos para juzgarlo lo encontraron responsable de corromper a estos tres personajes, inculcándoles ideas contrarias a los intereses de Atenas o, en todo caso, confiriéndoles, con sus enseñanzas, las herramientas intelectuales con las que luego obraron exitosamente contra la democracia y al servicio de Esparta.

Aquello, que podía llegar a repetirse, convertía a Sócrates en un sujeto peligroso para la ciudad y tuvo mucho que ver con su condena a muerte.

De poco le sirvió al filósofo, como nos consta que hizo, desligarse de todos ellos y repetir sus convicciones demócratas ante los heliastas: «La única cosa que me he propuesto toda mi vida en público y en particular es no ceder ante nadie, sea quien fuere, contra la justicia, ni ante esos mismos tiranos que mis calumniadores quieren convertir en mis discípulos». A diferencia de lo que hizo Alcibíades en su momento, Sócrates no huyó para evitar la ejecución y se suicidó, rodeado de sus amigos, poco después de conocer el veredicto.

Resulta vertiginoso pensar en el aspecto que podría tener el mundo si todo esto no hubiera ocurrido. Si Atenas hubiera vencido en la guerra del Peloponeso, por ejemplo, o si, sencillamente, no la hubiese perdido de la forma en la que lo hizo.

O si Sócrates hubiera muerto de viejo, sin convertirse en un mártir, el gran mártir intelectual, de nuestra civilización, sin llegar a tener el tremendo peso que ha tenido en la historia misma del pensamiento.

A usted, que lee estas letras y goza de libertad, le aconsejamos que ceda a la tentación, aunque solo sea por un momento, y que se permita imaginarlo todo ello: los libros que no se habrían escrito, las guerras que no se habrían librado e incluso los países, quizá, que jamás habrían existido.

Nosotros, aquí, no debemos hacerlo. Todo cuanto podemos asegurarle es que la defección de Alcibíades, tanto si era el cabecilla de los hermocópidas como si fue acusado injustamente de ello, tuvo consecuencias determinantes para la propia historia de Atenas y de Grecia, que no deja de ser la nuestra.

Y que nada de eso habría ocurrido si aquella noche sin luna en el 415 a. C. alguien no la hubiese emprendido a martillazos con todos los hermas de Atenas.

Deja un comentario