El asesino de Adán y Eva…

JotDown(M.deLorenzo) — El ser humano solo conoce aquello que puede nombrar. Y de la misma forma, solo puede nombrar aquello que conoce. No podemos referirnos a lo que desconocemos porque, sencillamente, no sabemos que existe. No hay palabras que designen aquello de cuya existencia no tenemos constancia.

La utopía de conocer todas las palabras posibles —palabras que no existen y que probablemente no existirán jamás—, de ser capaces de nombrarlo todo, implicaría haber descodificado la realidad hasta en el más remoto de sus enigmas. El ser humano siempre ha entendido su mundo tal y como lo veía, hasta que descubría que lo conocido tan solo era una parte más de ese mundo, o que este no era exactamente como lo veía. A lo largo de la historia, algunas personas nos han brindado más palabras.

Han sido capaces de ver lo que nadie más veía y ofrecernos términos, fórmulas matemáticas, teorías físicas. Explicaciones, al fin y al cabo, que desenmarañaban la realidad y contestaban a algunas de las grandes cuestiones que siempre nos habíamos formulado o que, directamente, no nos habíamos formulado jamás.

El De Revolutionibus Orbium Coelestium de Nicolás Copérnico, la teoría de la relatividad general y la de la relatividad especial de Albert Einstein o los Philosophiae Naturalis Principia Mathematica de Isaac Newton constituyeron algunas de esas ventanas a una realidad más nítida y comprensible.

Sus autores vieron el mundo con más claridad que nadie y contribuyeron a desenredar una pequeña porción más de un universo cada vez menos laberíntico. Debemos a sus obras el desciframiento del mundo que conocemos, y entre ellas ocupa un lugar de privilegio uno de los tratados más brillantes de la historia de la ciencia: El origen de las especies de Charles Darwin.

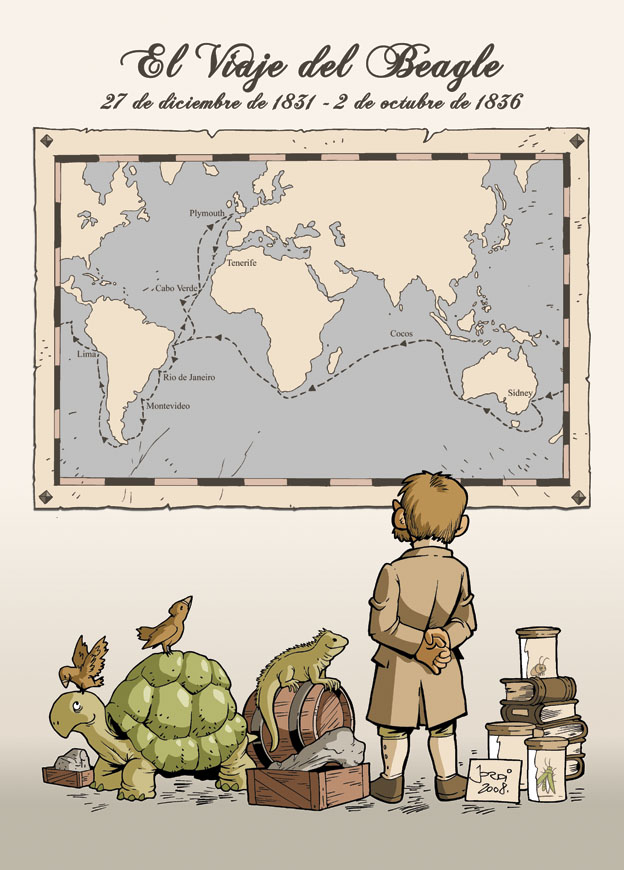

Darwin inició su viaje en el HMS Beagle el 27 de diciembre de 1831 y, como él mismo escribiría poco antes de morir, fue con mucho el acontecimiento más importante de su vida. Los cinco años que duró la travesía alrededor del mundo son un ejemplo perfecto de dos de las constantes que marcaron la vida del naturalista inglés.

Las primeras ideas sobre la evolución de las especies comenzaron a forjarse en la mente del joven Charles durante esta expedición, pero el temor a la reacción del capitán FitzRoy, con quien tendría que compartir camarote hasta su regreso a Inglaterra y quien veía en el viaje una inmejorable oportunidad para encontrar pruebas a favor de la Biblia y evidencias del diluvio universal, hizo que en ningún momento tratase de imponer su criterio y aceptase sin más su cometido, como tantas otras veces hizo a lo largo de su vida.

De igual forma, la oposición del capitán a cualquier idea contraria a los dogmas religiosos refleja con exactitud la gran batalla que Darwin habría de librar hasta el fin de sus días.

Ese sometimiento e inseguridad en sus pasos, unidos a la certeza de que sus ideas, a pesar de arrojar luz sobre lo desconocido, quebraban algunos de los principios fundamentales sobre los que se apoyaba el conocimiento desde hacía siglos, constituyen la clave para entender la figura de uno de los grandes genios de la humanidad.

– El mundo antes del Beagle

Tal vez, la primera ocasión en la que esa personalidad sumisa se manifiesta claramente fue en 1825, cuando a pesar de no tener ningún interés por la medicina, Charles se inscribe en la Universidad de Edimburgo dispuesto a satisfacer los deseos de su padre, el doctor Robert Darwin.

Desde niño, su atención se había centrado únicamente en las plantas, los árboles y los animales que se encontraban en los alrededores de The Mount, la casa familiar en la que Darwin nació el 12 de febrero de 1809, en la localidad de Shrewsbury. Tanto le habían atraído siempre, que en su Autobiografía figura la notable frase «Nací naturalista».

Durante los años en los que acudió a la escuela, de talante netamente religioso, su pasión por coleccionar insectos y flores derivó en unos resultados académicos tan pobres que en 1818 —un año después de fallecer su madre— su padre lo matriculó en el internado del doctor Samuel Butler advirtiéndole de que sería la vergüenza de la familia si no se centraba en sus estudios.

Sin embargo, Charles solía pasar parte de sus vacaciones en Maer Hall, el hogar de su tío Josiah Wedgwood, quien no solo comprendía las aficiones de su sobrino sino que le aconsejaba y le animaba a seguir su vocación. Siete años después, el progreso estudiantil del joven Darwin había sido tan escaso como las esperanzas de su padre en que se convirtiese en un hombre de provecho, y tal vez por eso aceptó cursar estudios de Medicina en Edimburgo, como su hermano.

No hay que olvidar, en cualquier caso, que la posibilidad de asistir a clases de Geología, Zoología y Botánica no dejaba de ser un aliciente para un adolescente aspirante a biólogo.

Como era de esperar, el intento de hacer de Charles un médico reputado como su padre fue un absoluto fracaso. No mostraba interés alguno por las asignaturas propias de su carrera, salvo en el caso de las clases de Química, se mareaba al ver sangre y era incapaz de aguantar las sesiones de disección —de lo que se arrepentiría más adelante—.

Después de dos años estériles, el doctor Robert Darwin propuso a su hijo la carrera eclesiástica como único modo de enderezar su vida, y en un nuevo ejemplo de obediencia sin reservas, el joven ingresó en el Christ’s College de la Universidad de Cambridge en octubre de 1827. Tenía dieciocho años.

El programa de estudios de la nueva carrera de Darwin se basaba fundamentalmente en disciplinas teológicas y asignaturas básicas como Latín, Griego o Historia. De nuevo, su interés por las ciencias naturales se acercaba poco o nada a su aburrida formación como clérigo, sin embargo no sería ésta una etapa inútil desde el punto de vista intelectual.

A pesar de que Charles había sido educado en la religión y jamás había puesto en duda los dogmas contenidos en la Biblia, el año previo al inicio de sus estudios en el Christ’s College, el doctor Robert Edmund Grant había despertado su interés por las ideas de Jean-Baptiste Lamarck, autor de una primera teoría de la evolución basada en el perfeccionamiento de órganos y especies —alejada, por tanto, de la precisión y veracidad de las ideas darwinianas—, y el propio Charles había comenzado a encontrar cierta fascinación en otras tesis evolutivas similares como las de los naturalistas del siglo XVIII Buffon y Erasmus Darwin, su abuelo.

Fue por este motivo por el que, al llegar a Cambridge, Darwin se puso en contacto con quien terminaría siendo su gran amigo y confidente, el profesor de Botánica John Stevens Henslow, quien solía organizar en su casa reuniones sobre ciencias naturales a las que asistían alumnos y profesores, en las que Charles entabló amistad con el geólogo Adam Sedgwick, seguidor de la escuela catastrofista de Georges Cuvier —que proponía una serie de cataclismos y sucesivas creaciones como explicación hipotética de la Tierra—.

Poco a poco, y gracias a la ayuda de científicos de la talla de Henslow y Sedgwick, la mentalidad científica de Darwin comenzaba a imponerse.

Una vez hubo aprobado los exámenes finales de su carrera en 1831, un ya adulto Darwin comenzó a dedicar tiempo a sus lecturas favoritas —entre las que se encontraban los relatos de los viajes de Alexander von Humboldt, que llamarían poderosamente su atención sobre los trópicos y serían determinantes en su decisión de enrolarse en el Beagle—.

Además, invitó a pasar unos días en The Mount a Adam Sedgwick, con quien también estuvo algunas semanas en el país de Gales realizando mapas geológicos de la zona.

A su regreso a casa, Charles se encontró con una carta de Henslow en la que se hallaba una segunda carta remitida por George Peacock, encargado de designar a los naturalistas que debían ocuparse de las labores de estudio y análisis a bordo de los diferentes barcos que la Corona inglesa enviaba alrededor del mundo. Peacock, por recomendación del propio Henslow, había propuesto a Charles Darwin como naturalista del HMS Beagle.

De nuevo, el carácter inseguro y manejable de Charles volvería a ser clave. A pesar de conocer los pasos correctos, prefería evitar el enfrentamiento y plegarse una vez más a la voluntad de la autoridad correspondiente. Su padre no estaba dispuesto a que la carrera eclesiástica, a la que su hijo había entregado cuatro años, se disipase ante la posibilidad de iniciar una aventura para la que, en su opinión, no estaba capacitado.

Darwin se fue convenciendo de que no estaba lo suficientemente formado como naturalista y de que carecía de las más elementales nociones de navegación. Finalmente, escribió a Henslow rechazando la oferta y se marchó a descansar a Maer Hall. El viaje en el Beagle, la formación de su mente, toda la teoría de la evolución que el naturalista desarrollaría años después no habría sido nada si de la personalidad sumisa de Charles Darwin hubiese dependido.

Por fortuna, su tío Jos decidió intervenir y terminó convenciendo al doctor Robert Darwin de la inigualable oportunidad que se le estaba brindando a su hijo.

Rápidamente, Charles envió una carta a Henslow aceptando el puesto, pero se encontró con la desgraciada noticia de que otro candidato estaba siendo examinado y que la decisión final correría a cargo del capitán Robert FitzRoy, quien había manifestado que elegiría al que mejor le cayese de ambos —lo cual resulta francamente comprensible, teniendo en cuenta que el aspirante elegido tendría que compartir con él un pequeño camarote durante cinco largos años—.

Tras una entrevista agradable y cordial, FitzRoy designó a Darwin como su acompañante a bordo del Beagle. Décadas más tarde, cuando la vida del científico tocaba a su fin, este escribió cómo el capitán le había confesado posteriormente que había estado a punto de descartarlo para la expedición debido a la forma de su nariz.

FitzRoy era un apasionado de Johann Caspar Lavater, autor de El arte de conocer a los hombres por la fisionomía, y consideraba que la nariz de Darwin revelaba su escasa energía y determinación. Afortunadamente para Charles, su nariz mentía.

– El viaje en el Beagle

Con la misión de elaborar mapas de las costas meridionales de América del Sur y regresar a Inglaterra cruzando los océanos Pacífico e Índico, el Beagle zarpó del puerto de Plymouth el 27 de diciembre de 1831, tras dos intentos fallidos debido a los fuertes vientos contrarios.

Desde el primer día y durante todo el viaje, Darwin sufrió molestos mareos que hacían muy incómoda la vida en el barco, a pesar de lo cual no tardó en adaptarse a ella.

En una de las cartas que escribió a su padre, decía: «Pienso que si no fuera por los mareos, todo el mundo se haría marinero».

La tripulación del bergantín, que no entendía las tareas de Charles consistentes en coleccionar y clasificar animales marinos e insectos, pero que sentía simpatía por el joven, le apodó «el cazamoscas».

Este tomaba apuntes de todo cuanto sucedía a bordo y de los estudios que iba realizando, redactando así su diario personal del viaje, la primera de sus obras importantes.

Asimismo, remitía cartas a Inglaterra desde los diferentes puertos a los que llegaba, enviando colecciones y conclusiones a Henslow, quien solía leerlas en la Philosophical Society de Cambridge ante la admiración de los presentes.

Charles, que antes de embarcar había leído la Introducción a las ciencias naturales de John Herschel así como otras importantes obras científicas, y se había llevado consigo el primer volumen de los Principios de geología de Charles Lyell, recibió las dos últimas partes de esta obra en Montevideo y Valparaíso en sendos envíos de Henslow, constituyendo un material que él mismo consideraría fundamental para su trabajo.

Realizó análisis geológicos, paleontológicos, zoológicos y botánicos allá en donde pisaba, y formó verdaderas colecciones completas de peces, aves, reptiles, rocas y plantas que llegaron a invadir el Beagle frasco a frasco.

De 1832 a 1834, el barco estuvo recorriendo las costas del Atlántico sur, con las correspondientes excursiones tierra adentro. Por fin, en Bahía Blanca y en las zonas adyacentes a Montevideo, hizo el primero de los descubrimientos que en Galápagos desatarían el torrente de ideas sobre la evolución.

El hallazgo de fósiles de grandes mamíferos cuya anatomía venía a coincidir con la de pequeños animales autóctonos comenzó a hacerle dudar de las tesis creacionistas y de la inmutabilidad de las especies. Lo que para FitzRoy eran evidencias plausibles de un diluvio que había sepultado bajo las aguas a animales ya extinguidos, para Darwin eran indicios de lo erróneo y disparatado de los dogmas bíblicos.

A finales de 1834, en una de las excursiones por la cordillera de los Andes, descubrió conchas y fósiles marinos a una altitud de cuatro mil metros. El 18 de enero de 1835, mientras la expedición se encontraba en San Carlos de Chiloé, entraron en erupción los volcanes Osorno, Aconcagua y Coseguina.

En febrero, estando en Valparaíso, se produjo un terrible terremoto que destruyó en segundos la ciudad de Concepción, afectó a cuatrocientas millas de costa y devolvió la actividad a varios volcanes.

Estos tres fenómenos hicieron comprender a Darwin la formación de la cordillera andina a partir de bruscos levantamientos de terreno desde el nivel de la costa causados por la actividad sísmica. La mano de Dios, por desgracia para FitzRoy, poco tenía que ver.

El 7 de septiembre del mismo año, el Beagle puso rumbo a las ecuatorianas islas Galápagos, el archipiélago de Colón. Lo que en principio solo era un destino más en la ruta, se convirtió en el punto de partida de una de las teorías científicas más importantes jamás elaboradas.

Darwin comenzó a percatarse de que había notables diferencias entre los animales y las plantas de las islas y los que se había encontrado en Sudamérica, pero también enormes similitudes. Igualmente, apreció variaciones entre individuos de la misma especie que habitaban en islas distintas del archipiélago.

Concretamente, observó cómo el tamaño del pico de los pinzones variaba de un lugar a otro en función de las diferentes clases de alimento que el medio ofrecía. Poco a poco, comenzó a darle vueltas a la idea de que tanto los pájaros como los animales y las semillas, probablemente arrastrados por efecto de las aguas, habrían llegado a las Galápagos desde el continente.

El aislamiento en un hábitat tan distinto —al fin y al cabo, se trata de islas volcánicas— provocó en la flora y la fauna la necesidad de adaptarse a las nuevas circunstancias para poder sobrevivir. Ante la insuficiencia de recursos, la competencia entre las especies derivó en la extinción de las menos aptas y la variación biológica de las supervivientes hasta lograr un equilibrio natural con el ecosistema.

La evolución dependía de la presión ejercida por el medio, lo que derrumbaba las tesis religiosas e incluso los principios básicos del lamarckismo.

De nuevo, cualquier intento de exponer con convicción su idea a un FitzRoy que se volvía más rígido y fundamentalista a cada paso que daba Charles, no era más que una quimera. Como era previsible, el naturalista se dedicó sin más a su labor geológica, zoológica y botánica, desterrando de su pensamiento todo intento de hacer ver a su capitán el escaso fundamento de las tesis de creación única.

Sin embargo, aprovechó el resto del viaje para anotar y poner en orden sus ideas, deseando llegar a casa para desarrollar libremente su teoría. Los siguientes puertos en la travesía, en Tahití, Nueva Zelanda y Australia, fueron destinos agradables que solo alteraron a Charles al revelar el horror de cómo era tratada la población indígena, condenada a la extinción.

«Dondequiera que entran los europeos —anotó en su diario—, la muerte persigue a los aborígenes». El viaje continuó a través del océano Índico hasta Ciudad del Cabo y, tres meses después, el sábado 2 de octubre de 1836, el Beagle llegó al puerto de Falmouth trayendo consigo la revolucionaria idea que haría temblar los cimientos de la Iglesia.

– El mundo después del Beagle

Tres días después de llegar a Falmouth, Charles Darwin entraba en The Mount sin anunciar su llegada mientras su familia estaba desayunando. La alegría de su padre y sus hermanas, así como la de su tío Jos días después, fue enorme. Durante semanas, un Darwin de veintisiete años sorprendido del contraste entre su Inglaterra natal y los paisajes tropicales, desérticos, montañosos o volcánicos que había conocido, se dedicó a visitar a amigos y familiares y a preparar su nueva vida en tierra.

Más allá de algunas excursiones por Gran Bretaña, el Darwin expedicionario murió el mismo día que se bajó definitivamente del Beagle.

A comienzos de 1837, Charles alquila unas habitaciones en el número 36 de la calle Great Marlborough, en Londres, próxima a la casa donde vivía su hermano Erasmus. Nada más instalarse, comenzó a completar su diario del viaje, la redacción del primer volumen de la Geología del viaje y la sistematización de los apuntes y notas que conformarían el preludio de su teoría de la evolución de las especies.

Un año más tarde, toma posesión del cargo de secretario de la Geological Society de Londres por recomendación de Henslow y Lyell, quienes además consiguen que se le otorgue un sueldo de mil libras esterlinas para llevar a cabo la labor de editor, supervisor y coautor de la Zoología del viaje. En esta época, Darwin lee Un Ensayo sobre la ley de la población, de Thomas Robert Malthus y se queda profundamente impresionado.

Fue esta obra la que le sugirió la idea fundamental sobre la que pivotaría toda su teoría, la selección natural, que explicaba por qué los organismos más aptos prevalecían frente a los que no eran capaces de adaptarse al medio y cómo la permanencia de las características de aquellos a través de la descendencia derivaban en la evolución biológica de las especies.

Una de las personas más importantes en la vida de Charles Darwin fue Emma Wedgwood, con quien se casó el 29 de enero de 1839. Como el propio Charles escribe en su Autobiografía, nunca le había hecho demasiada gracia la idea de casarse, pero la historia revela que fue un matrimonio feliz que permitió a Darwin dedicarse por entero a su labor intelectual mientras Emma se encargaba del resto. El único aspecto en el que discrepaban profundamente era el religioso.

El viaje en el Beagle había hecho que el antiguo estudiante de Teología fuese perdiendo poco a poco su fe hasta convertirse en un auténtico desertor de la religión. Emma, sin embargo, era una mujer de convicciones firmes y su fe en la letra de la Biblia carecía de fisuras. Más allá de estas cuestiones, el apoyo de su esposa fue básico para Charles, sobre todo a partir de la aparición de una extraña enfermedad que le acompañaría toda la vida.

Su hijo Francis, en La vida y cartas de Charles Darwin, publicado en 1887, escribió: «Durante cerca de cuarenta años, nunca conoció un solo día de salud como un hombre ordinario». Entre otras posibilidades, se ha aceptado como la explicación más probable de sus síntomas —dolor de estómago, vómitos, espasmos y taquicardias— una picadura de Triatoma infestans, transmisora del mal de Chagas-Mazza, que el naturalista recibió en una mano durante una de las expediciones en Chile.

Para minimizar el progresivo deterioro de su salud, el matrimonio y sus dos primeros hijos terminarían mudándose en 1842 a una casa de campo cerca de Downe llamada Down House, en la que actualmente se encuentra el Museo Darwin.

Unos años antes, poco después de la boda y habiéndose mudado a una casa en la calle Gower, publica el diario del viaje con el nombre de Diario y observaciones. Entre 1841 y 1843 aparecieron los tres volúmenes de la Zoología del viaje, y en 1842 se publica el primer tomo de la Geología del viaje, que se completa con otros dos volúmenes que le convirtieron en uno de los geólogos más importantes del siglo XIX.

Mientras tanto, Charles continúa sus investigaciones con animales domésticos, obsesionado con la idea de la evolución de las especies.

En 1845, el editor John Murray compró los derechos de su diario y publicó una segunda edición denominada Diario de las investigaciones sobre la historia nacional y la geología de las regiones visitadas durante el viaje del buque real Beagle alrededor del mundo bajo el mando del capitán FitzRoy, que se convirtió en un éxito de ventas a medida que su título se iba reduciendo hasta el célebre Viaje de un naturalista.

Cuando en 1846 ya se había publicado la Geología del viaje al completo, Darwin evita centrarse de lleno en su obra maestra y pierde ocho años en un nuevo trabajo sobre el estudio de los cirrípedos.

Nos encontramos otra vez ante un Charles Darwin temeroso de exponer sus ideas y de las reacciones que su teoría sobre la evolución pudiese desencadenar. Su insegura personalidad volvía a requerir de la asistencia de alguien que, como anteriormente había hecho su tío Jos, le apoyase en su proyecto y reforzase su voluntad.

Esa ayuda necesaria se la brindaron sus amigos Joseph Hooker, director del Real Jardín Botánico de Kew; Asa Gray, médico y botánico norteamericano; y el también botánico Thomas Henry Huxley. Hooker, a quien había conocido en 1842, era uno de los principales confidentes de Charles junto con Henslow, y quizá el único que por aquel entonces comprendía perfectamente las ideas de su amigo.

En una de las cartas que Darwin le escribió, confesaba que no estaba de acuerdo con las ideas de Lamarck, pero temía exponer las suyas porque la sociedad podría considerarlas como la obra de un loco. Igualmente, su desconfianza en el resto de personas próximas a él queda patente en la frase «Creo que mis amigos me creen hipocondríaco». Gray conoce a Darwin en 1851 e inmediatamente le manifiesta el apoyo a su teoría, que comienza a difundir en Estados Unidos.

Huxley aparece en la vida de Charles en 1854, cuando concluye su obra sobre los cirrípedos, y además de ser uno de los científicos que más apoyarían sus ideas, sería uno de los protagonistas destacados en la polvareda que poco después levantaría la publicación de su teoría de la evolución. Con el apoyo de estos tres hombres y la confianza incondicional de Henslow y Lyell, Darwin decide al fin dedicar todo su tiempo a la elaboración de su gran obra, El origen de las especies.

Cuatro años más tarde, el avance en la plasmación teórica de sus ideas sobre dinámica biológica era notable, aunque su meticuloso método de trabajo y su carácter perfeccionista lastraban bastante su redacción. A esto hay que añadir la modestia del naturalista inglés, que nunca tuvo un gran concepto de sí mismo como divulgador científico.

En una de las cartas que envió a Henslow durante el viaje en el Beagle, confesaba: «Una gran fuente de duda es mi total ignorancia respecto a si anoto los hechos que conviene y si son lo suficientemente importantes como para interesar a los demás». Sus trabajos progresaban de forma pausada, pero la publicación de su teoría pronto se convertiría en una urgencia.

En 1858, cuando Darwin tenía cuarenta y nueve años, aparece publicado un artículo titulado Sobre la ley que ha regulado la aparición de nuevas especies, firmado por Alfred Rusell Wallace, un joven naturalista autodidacta de procedencia modesta, aunque muy bien considerado entre los círculos científicos de la época, que se encontraba en una expedición en la isla de Borneo.

Los principios biológicos utilizados por Wallace eran similares a los que Darwin manejaba en la formulación de su teoría, lo que provocó la preocupación de sus amigos y sobre todo de Lyell, principal promotor del trabajo de Charles. Tres años más tarde, este recibió una carta de Rusell Wallace que contenía un ensayo denominado Sobre las tendencias de las variedades a alejarse ilimitadamente del tipo original.

En la carta no solo se pedía la opinión de Darwin sino también que se lo entregase a Lyell con el mismo objetivo. Charles no daba crédito a lo que leía. El ensayo de Wallace se basaba en un planteamiento exactamente igual al suyo.

A partir del aislamiento geográfico de un grupo de animales que suponía un nuevo hábitat para ellos, se proponía un proceso de adaptación al medio de la misma forma en la que Darwin entendía la selección natural, señalando que esta podría producirse igualmente a lo largo del tiempo como respuesta a leves variaciones medioambientales en una misma zona y con respecto a un mismo grupo de individuos.

La situación, como se puede apreciar, era delicada. Darwin llevaba más de dos décadas trabajando y madurando su idea de evolución, pero Wallace tenía todo el derecho a que su trabajo también fuese reconocido.

Estando seguro de cuál era la decisión correcta, Charles remitió el ensayo a Lyell y posteriormente le escribió buscando consejo. En julio de ese mismo año, por mediación del propio Lyell y con ayuda de Hooker, se alcanzó la solución al problema. Alfred Newton leyó el ensayo de Wallace ante la Linnean Society de Londres, mostrando además el esquema que Darwin había elaborado de su teoría en 1844 y la carta que años después envió a Asa Gray explicándole sus ideas y la intención de publicarlas.

De esta forma, el trabajo de Wallace quedaba a salvo, pero la originalidad de las ideas de Darwin, en las que llevaba trabajando desde que se bajó del Beagle, quedaba fuera de toda duda. A partir de ese momento, Charles se dio cuenta de la necesidad de publicar su obra cuanto antes y comenzó a trabajar en su finalización como nunca lo había hecho.

Apenas un año más tarde, y después de reelaborar todo el proyecto, el texto definitivo estaba por fin listo para su publicación. Había terminado la obra clave de la biología evolutiva.

– El origen de las especies

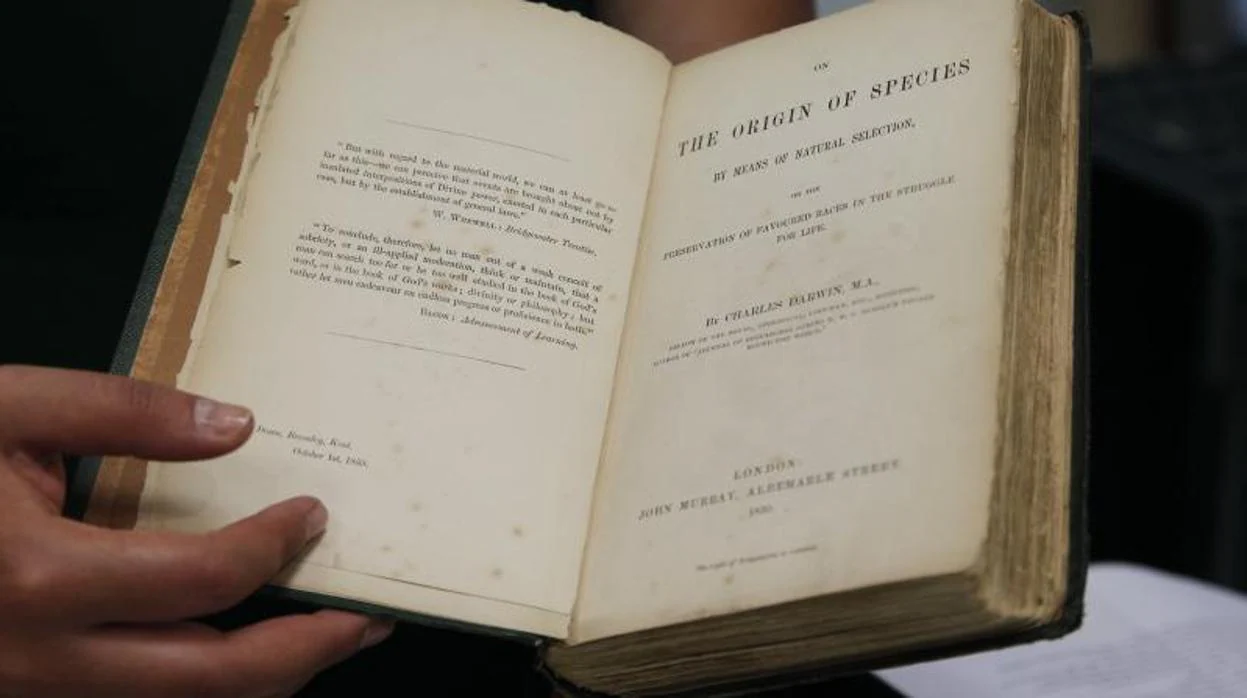

El 24 de noviembre de 1859, John Murray publicaba Del origen de las rspecies por medio de la selección natural, o la conservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. La primera edición, de mil doscientos cincuenta ejemplares, se agotó en un solo día.

Cuando apareció la segunda edición, en enero de 1860, la sociedad ya estaba absolutamente dividida entre la evolución de las especies y las tesis creacionistas, que reunían a muchos más partidarios, entre los que no solo se encontraban hombres de la Iglesia y comunidades religiosas sino también un elevado número de científicos.

La presión ejercida por las autoridades religiosas, que controlaban el sistema universitario y lideraban la opinión social de la época, condicionaba la postura de todos aquellos cuya reputación dependía de evitar cualquier enemistad con la Iglesia.

A propósito de la presentación oficial de El origen de las especies —título oficial de la obra a partir de su sexta edición—, el 30 de junio de 1860 se organizó un debate en Oxford con el objetivo de analizar la teoría evolutiva de Charles Darwin, quien no pudo asistir debido en parte a los fuertes dolores que su enfermedad le causaba y en parte al mismo temor que le había impedido explicar sus ideas a FiztRoy casi treinta años antes.

La hostilidad en las intervenciones de los anti-darwinistas era previsible. En 1650, el arzobispo James Ussher había calculado en Los anales del mundo que la Tierra había sido creada el 22 de octubre del año 4004 antes de Cristo. Por otra parte, los dogmas bíblicos de la creación simultánea de todas las criaturas y su supervivencia tras el diluvio no eran susceptibles de ser cuestionadas por nadie.

Sin embargo, la idea que con más escándalo había sido recibida era la que ponía en duda la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios. Algo que actualmente puede parecernos tan absurdo como la creencia en una Tierra plana, era una verdad incontestable en 1860.

Lo cierto es que Darwin no mencionaba expresamente la evolución del ser humano desde especies inferiores, pero la frase «Se arrojará mucha luz sobre el origen del hombre y su historia» y la sugerencia de que el ser humano no era más que un animal sujeto al mismo proceso de dinámica biológica que un mono, un perro o un gato había irritado a todos los hombres de fe. El origen de las especies, considerada cercana a la herejía, debía ser derrotada.

El debate, no muy lejano a un verdadero juicio inquisitorial, comenzó con dos horas de sucesivas declaraciones que parecían no conducir a ningún lado. Entre las casi mil personas que asistieron, destacaban Hooker y Huxley del lado de Darwin y el obispo Samuel Wilberforce entre los antidarwinistas.

Harto de disertaciones, Wilberforce pidió la palabra a Henslow, quien había sido elegido como moderador, y lanzó su ataque a Darwin mediante la ridiculización de su libro, afirmando que todo su contenido era la simple opinión personal del autor. Sus acusaciones se iban endureciendo a medida que hablaba y su elocuencia de predicador fue inundando poco a poco el auditorio.

Al fin, consciente de que sus palabras no estaban siendo escuchadas por el responsable de tamaña blasfemia, decidió volcar su ira en alguno de sus partidarios preguntándole en tono cínico si descendía del mono a través de su abuelo o bien de su abuela. No pudo cometer un error mayor.

La persona elegida para responder era Thomas Henry Huxley, famoso por su agudeza y su dominio del sarcasmo. Huxley, quien al igual que Darwin negaba cualquier fundamento racional en la letra de la Biblia, se levantó y murmuró: «El Señor ha querido que caiga en mis manos». Acto seguido, contestó enérgicamente que prefería descender de un mono que de un hombre culto que se aprovechaba de su dignidad episcopal para ridiculizar una discusión científica y desacreditar a quienes buscaban humildemente la verdad.

En ese momento, el auditorio estalló. Los estudiantes y partidarios de Darwin comenzaron a aplaudir y a vociferar con rabia mientras los clérigos exigían con vehemencia que Huxley pidiese disculpas al obispo. Dirigirse de tal forma a un representante de la Iglesia era considerado tan indecente que una de las mujeres asistentes al debate sufrió un desmayo y tuvo que ser sacada de la sala.

En medio del alboroto, un hombre se levantó y comenzó a gritar que él ya había avisado a Darwin de lo peligrosas que eran sus ideas y que le había advertido de lo que sucedería si las hacía públicas. Era el almirante Robert FitzRoy, el primer hombre que se había opuesto a la teoría de la evolución de las especies cuando todavía era capitán.

Agitando una Biblia, exclamó: «La verdad, la única verdad, está aquí». Los gritos de los partidarios de Darwin se elevaron de tal forma que FitzRoy, profundamente intimidado, tuvo que abandonar el lugar. Cinco años más tarde, se suicidaría cortándose el cuello.

El revuelo causado por El origen de las especies era comprensible. Tanto como el temor de Darwin a publicar su teoría. Tal y como había sucedido tres décadas antes durante el viaje del Beagle, era perfectamente consciente de que sus ideas suponían la anulación y desvanecimiento de algunos de los principios básicos sobre los que se sustentaba la visión que el ser humano tenía del mundo y de sí mismo, patrimonio hasta entonces de la religión.

Darwin ofrecía en su libro una explicación, una solución a preguntas que el ser humano se venía formulando desde el principio de los tiempos. De la nada, elaboró una teoría que colocaba ante los ojos de la humanidad lo que hasta ese momento ni siquiera existía, un razonamiento que descifraba una pequeña pero importantísima fracción de la realidad. La Iglesia y, por extensión, la sociedad, asistían al desmoronamiento de su verdad, a la anulación de la palabra de Dios.

Más allá de algunos errores flagrantes de la teoría darwiniana —en 1868 se publicaba su trabajo sobre la Pangénesis, en la que trataba de explicar mediante unos elementos que denominó «gémulas» por qué las características que hacían a algunos organismos más aptos en un determinado medio permanecían a través de la descendencia, formulando una explicación que él mismo calificó de «provisional, temeraria y tosca» y cuya ingenuidad se puso de manifiesto al compararla con las ideas sobre la herencia genética contenidas en los Estudios sobre los híbridos vegetales de Gregor Mendel—, los principios sentados por el naturalista eran brillantes.

El concepto de selección natural, pieza clave de El origen de las especies, que explicaba que los miembros de una población con características menos adaptadas a un medio superpoblado morirían con mayor probabilidad que los miembros más adaptados, cuyas características heredaría su progenie, se veía reforzado en 1871 con la publicación de La descendencia del hombre y la selección en relación al sexo, donde Darwin estudia de forma explícita la especie humana a partir de la idea de evolución biológica y explica el proceso de hominización señalando la importancia de la especialización de la mano y el desarrollo del cerebro a través del lenguaje.

Con la demostración de que las emociones humanas y su expresión externa también forman parte del proceso evolutivo en el libro La expresión de las emociones en el hombre y en los animales, Darwin refuerza definitivamente su idea de dinámica biológica y pone fin a su extraordinaria obra teórica, después de treinta y tres largos años.

A partir de 1872, Charles se dedica únicamente a la investigación botánica y en una carta a Ernst Haeckel, confiesa: «Ya nunca volveré a tratar problemas teóricos». Es en esta época cuando escribe su Autobiografía y es declarado doctor honoris causa por la Universidad de Cambridge.

A finales de 1881, visitando a una de sus hijas en Londres, sufrió un desmayo en plena calle.

Su estado de salud era tan precario que durante los meses siguientes los mareos y desvanecimientos fueron continuos.

Consciente de que su final estaba cerca, se retiró para siempre en Down House.

A las tres y media de la tarde del 19 de abril de 1882, Charles Darwin fallecía en Downe a los setenta y tres años de edad.

A pesar de su deseo de ser enterrado en esa misma localidad, la Royal Society decidió celebrar un funeral de Estado en la abadía de Westminster, donde sus restos descansan desde entonces junto a los de Isaac Newton y John Herschel.

– Humani Generis

A pesar del carácter inseguro de Darwin, responsable de que en su juventud perdiese dos años estudiando Medicina, de que aceptase el futuro clerical que su padre había pensado para él, de que rechazase la propuesta para ocupar el puesto de naturalista en el Beagle, de que no se atreviese a contradecir las tesis creacionistas que defendía FitzRoy, de que retrasase una y otra vez la publicación de su teoría y de que no tuviese la confianza suficiente en sus ideas como para explicar la evolución biológica del ser humano desde un primer momento, lo cierto es que siempre terminó adoptando la decisión correcta.

Necesitó el apoyo de familiares y amigos en cada uno de los momentos cruciales de su vida, pero finalmente fue capaz de reunir el valor necesario para enfrentarse a un mundo sumido en el error y el fundamentalismo religioso. ¿Pero quién podría culparle? La publicación de El origen de las especies era una verdadera detonación intelectual en el mismo corazón de la Iglesia.

Dos siglos antes, Galileo Galilei se vio obligado a abjurar de sus ideas para evitar pasar el resto de su vida en prisión. De igual modo, en el siglo XVIII, Buffon tuvo que retractarse y aceptar la edad de la Tierra calculada por el arzobispo Ussher. Tal vez Darwin no fuese un valiente, pero una vez publicada su teoría y a pesar de la furia que esta desató entre los creacionistas, jamás se desdijo.

Habrá quien opine que en la segunda mitad del siglo XIX no existían motivos suficientes como para temer la reacción de la Iglesia. Al fin y al cabo, y a diferencia de Buffon o Galileo, Darwin nunca vio comprometida su libertad ni su cabeza. Sin embargo, la polémica sobre El origen de las especies no terminó aquel 30 de junio de 1860 en el Museo Universitario de Oxford.

El libro se convirtió en un bestseller desde el mismo momento de su publicación y la Iglesia veía cómo un gran sector del pueblo se posicionaba a favor de las teorías evolucionistas. No se trataba de defender la literalidad de la Biblia, sino uno de los dogmas esenciales del cristianismo que, en caso de ser rechazado por los fieles, pondría en peligro la propia subsistencia de la religión.

El éxito de Darwin implicaba la negación de Dios como creador. O al menos en los términos bíblicos. Mientras algunos científicos de renombre como Richard Owen o Adam Sedgwick, antiguo amigo de Charles, criticaban ferozmente las ideas darwinianas, otros como Ernst Haeckel conseguían que la comunidad científica en su mayoría aceptase la ubicación del ser humano en la escala zoológica y situase a sus antepasados en un grupo de primates prehomínidos.

La naturaleza biológica de los fósiles había servido hasta entonces para reforzar la postura de la Iglesia, que identificaba en plantas y animales fosilizados a especies que se habrían extinguido en el diluvio universal. Sin embargo, el progreso imparable de la paleontología conducía poco a poco a la utilización de esos mismos fósiles como pruebas en contra de las teorías diluvialistas y a favor de las de Darwin.

El descubrimiento en 1856 de los restos óseos de un espécimen que actualmente se conoce como Neandertal 1 en una cueva cerca de Dusseldorf, la aparición de cinco esqueletos en la cueva de Cro-Magnon en marzo de 1868, el hallazgo del esqueleto hoy conocido como «el viejo» en La Chapelle-aux-Saints en el año 1909, etc.

Hoy en día la evolución de la especie humana es un proceso científicamente demostrado que pone de manifiesto el error de quienes se obcecaban en defender las tesis creacionistas y diluvialistas.

Como hemos dicho, a finales del siglo XIX la biología no albergaba dudas respecto a la teoría de la evolución de las especies, pero el mundo religioso prefería seguir aferrándose a mitologías indefendibles antes que verse obligado a reconocer el escaso fundamento de uno de los pilares elementales del cristianismo.

El distanciamiento entre ciencia y religión empezaba a ser tan dañino para esta —cada vez eran más los teólogos que consideraban insostenible la postura de la Iglesia— que finalmente, el 12 de agosto de 1950, el papa Pío XII sorprendía al mundo admitiendo como posibles las ideas darwinianas en la celebérrima encíclica Humani Generis.

La compatibilidad entre ciencia y fe se imponía como una exigencia, como un principio necesario para evitar «falsas opiniones contra los fundamentos de la doctrina católica». La Iglesia hacía una concesión, en efecto, pero no estaba dispuesta a perder totalmente la batalla.

El modernismo teológico, condenado años antes por Pío X en la encíclica Pascendi Dominici Gregis, hundía sus raíces en el divorcio entre la razón y la fe, imponiendo la reducción de los principios bíblicos a conceptos mínimos compatibles con cualquier formulación científica, filosófica o religiosa que conducían a un relativismo dogmático «que ha comenzado ya a dar los primeros frutos venenosos».

La Humani Generis, por lo tanto, suponía una tímida reconciliación entre ciencia y religión, pero con la intención de que el progreso científico adaptase sus postulados a la fe y no al revés. Se admitía la posible veracidad de las teorías evolutivas, siempre y cuando fuesen interpretadas a partir de la palabra de Dios. «Ninguna verdad que la mente humana haya podido descubrir mediante una investigación sincera puede estar en contradicción con la verdad ya conocida».

Por fortuna, el transcurso del tiempo ha demostrado que la Humani Generis fue el primer paso para la aceptación definitiva de la evolución biológica por la Iglesia. Hoy en día, la mayoría de los teólogos reconocen que la interpretación literal del Génesis ha sido uno de los grandes errores del cristianismo y que su defensa no es esencial para la religión.

En el año 2008, la Iglesia anglicana admitió haberse dejado llevar por un «fervor antievolucionista» al rechazar las ideas contenidas en El origen de las especies.

En un gesto sin precedentes, manifestó:

«Charles Darwin, doscientos años después de tu nacimiento, la Iglesia de Inglaterra te debe una disculpa por malinterpretarte y por, además de tener una reacción equivocada, haber animado a otros a no comprenderte tampoco. Las personas y las instituciones cometen errores y los cristianos y la Iglesia no son la excepción. No existe nada en las teorías de Darwin que contradiga las enseñanzas del cristianismo».

La Iglesia católica sostiene actualmente que la evolución de las especies fue el método creador de Dios al que se refiere alegóricamente el primer libro de la Biblia. Extrañamente —o quizá no tanto—, el Vaticano ha declarado que la actitud de la Iglesia de Inglaterra es «curiosa y significante», pero que la Iglesia católica no pedirá perdón.

Poco antes de morir, Charles anotó, entre otros recuerdos, el siguiente pensamiento:

«Mirando atrás, puedo darme cuenta ahora de la forma en que mi devoción por la ciencia se fue imponiendo gradualmente al resto de mis aficiones. Descubrí, aunque inconsciente e insensiblemente, que el placer de observar y razonar era mucho mayor que el que reside en la destreza y el deporte».

Charles Darwin alcanzó la verdad a través de la razón. Fue capaz de ver algo donde los demás nunca vieron nada. Como ocurre con tantos otros, nuestra deuda con él es impagable, ya que gracias a su trabajo, algunas de nuestras preguntas por fin han encontrado respuesta.

En Cien años de soledad, Gabriel García Márquez escribe «El mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo». Darwin fue una de esas personas que señaló con el dedo a lo que carecía de nombre y, de paso, nos indicó a todos el camino.

Si no hubiese sido él tal vez habría sido cualquier otro, pero parafraseando a Thomas Henry Huxley, supongo que el Señor quiso que cayese en sus manos.

Deja un comentario