Primero los matamos, luego los prohibimos (y otras historias edificantes)…

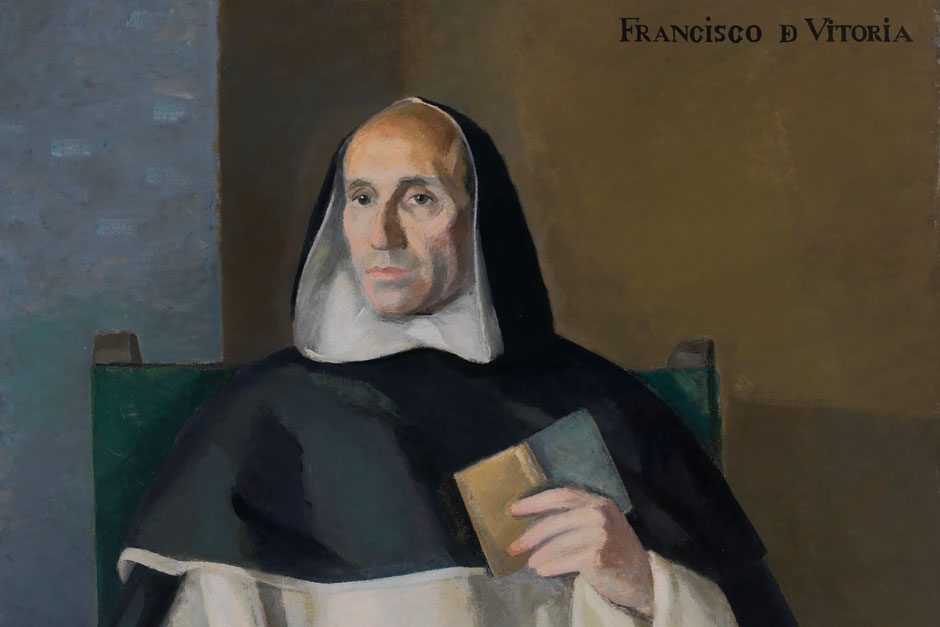

JotDown(A.V.Francés) — Francisco de Vitoria declaraba que no era lícito empezar una guerra solo por diferencias de religión.

Por su parte, Erasmo, en su Institutio Principes Chistiani (Educación del principie cristiano), un manual de conducta elaborado para la formación de un joven Carlos I, le proporcionaba al futuro emperador una buena ración de moral cristiana, le recordaba que la ley de Dios estaba por encima de la ley humana y se atrevía incluso a decirle que un «rey debe abandonar el cetro antes de cometer una injusticia».

Naturalmente, Carlos I, como todos los demás reyes de la época, se limpió el culo con los libros de estos dos grandes humanistas. Y lo de limpiarse el culo no es metafórico. En esa época, uno se limpiaba el culo con cualquier papel que tuviera a mano, ya fuera una de las primeras ediciones del Quijote, ya fuera un documento oficial de cualquier cancillería o consejo de los muchos existentes.

Los cronistas de la época nos refieren curiosos hallazgos bibliófilos y archivísticos en las cuadras y cuartuchos de las posadas, mesones, hospederías y demás establecimientos hoteleros del momento, donde las buenas gentes iletradas se limpiaban las partes con valiosísimos legajos que habían llegado hasta allí no se sabe por qué oscuros caminos (aunque se puede imaginar: saqueos, ventas de nobles arruinados, robos…).

No, mejor dicho, Carlos I acabó haciendo caso al bueno de Erasmo, solo que unos treinta años más tarde, cuando abdicó en 1556. Un año después de dejar que su hermano Fernando se entendiese con los protestantes alemanes, a los que se les concedió la libertad religiosa. ¡Pero ojo! Se les concedió la libertad religiosa a ellos, a sus nobles personas, a nadie más.

Es decir, que si tal o cual duque o conde o príncipe quería ser protestante o católico todos sus súbditos tenían que seguir su religión, sin posibilidad de libertad o de disconformidad alguna. Es lo que se conoce como «Cuius regio, eius religio». Vamos, que en ese momento, a más de uno le tocó cambiar de religión de un día para otro, por las buenas o por las malas, y a callar se ha dicho.

¿Cuántas guerras de religión tuvo que librar Carlos I para llegar a la Paz de Ausburgo, que para él era simplemente una derrota total? ¿Cuántos muertos? ¿No hubiera sido mejor hacer caso al fraile salmantino, que se molestaba en escribir en castellano, no como otros que escribían en latín para ponerlo más difícil?

Francisco de Vitoria tuvo un cierto éxito al defender a los indígenas de América y al promulgar el principio del «derecho natural». Pero los monarcas europeos habían leído a Maquiavelo y sabían que entre ser amado y ser temido, y dado que lograr ambas cosas no es posible (para Maquiavelo eso sería lo ideal, que tu regia figura suscitase tanto amor como miedo), un gobernante debe elegir siempre ser temido, que eso te garantiza un futuro más largo.

Y hablando de futuros más largos… Ahí tenemos el ejemplo de Enrique IV, el rey que quería «Un pollo en las ollas de todos los campesinos, todos los domingos», y al que le acabaron pegando una puñalada, y bien trapera, porque lo mandó directo al otro mundo.

Enrique IV era un rey que también sabía mucho de guerras de religión. Se libró por los pelos de morir en la matanza de la noche de San Bartolomé, pero luego tuvo que pelear como cabecilla del bando hugonote durante muchos años hasta que finalmente, y viendo una oportunidad de oro delante de sus narices, soltó eso de «París bien vale una misa» y se quedó tan ancho, y con una bonita corona que ceñir sobre su cabeza.

En este caso también podíamos decirle lo mismo que a Carlos I: ¿Para eso tantos muertos, para pasarte de religión cuando conviene? Hay que decir que luego quiso ser un buen gobernante, que se preocupó por su pueblo y firmó el Edicto de Nantes, que concedía la libertad religiosa a los protestantes (en este caso a todos y cada uno de ellos).

Y eso fue precisamente lo que lo llevó a la tumba. A alguien no le hizo mucha gracia esa política de tolerancia tan poco habitual en aquellos tiempos.

De hecho, el edicto de Nantes fue primero restringido y luego prohibido por sus sucesores, que quisieron una Francia unida bajo una misma religión, algo nada raro porque bien se preocupaban los otros reyes de hacer lo mismo en sus respectivos países, ya fueran los campeones del catolicismo, como nuestro insuperable Felipe II, o ya fueran renegados reformadores, como los reyes ingleses, y así con todos o casi todos, la tolerancia religiosa era un concepto un poquito difícil de entender en la Europa de los siglos XVI, XVII, XVIII e incluso XIX.

Y si no que se lo pregunten al pobre Miguel Servet, que huyó de una condena a muerte de los católicos para acabar condenado a muerte (y muerto) por los calvinistas de Ginebra.

Miguel Servet es el ejemplo más vivo de lo que decía Luis Vives en sus cartas: «En estos tiempos es peligroso hablar y callar».

Vamos, que hagas lo que hagas estás jodido.

Pero claro, el que debía empezar a dar ejemplo era el papa.

¿Y qué hizo Gregorio XIII cuando se enteró de lo ocurrido en París en la noche de San Bartolomé? ¿Rezar por los miles de hugonotes muertos, incluidos mujeres y niños y todo el que pillaron por delante?

Eran pecadores y renegados, pero también eran hijos de Dios, después de todo (¿o no?).

Pues al enemigo ni agua, ni piedad, nada de nada… Gregorio XIII se puso muy contento.

Se presentó en la iglesia de San Luis a dar gracias a Dios por la victoria.

Ordenó que se acuñara una moneda celebrando el acontecimiento y le envió al rey un trofeo.

Y como colofón mandó que se cantara un himno de acción de gracias (Te Deum) y que esta gloriosa fecha se conmemorara todos los años.

Se suele decir que Gregorio XIII pensaba que con eso se había acabado con el problema del protestantismo en Francia, pero las cosas no se acaban tan fácilmente, por mucha sangre que corra, y aunque las matanzas de hugonotes se extendieron como la pólvora por el resto de Francia (las modas de la capital siempre llegan a provincias, ya se sabe, sobre todo cuando se trata de acuchillar, ensartar y decapitar a los vecinos molestos), la matanza de San Bartolomé no hizo sino empeorar el problema, provocando una nueva guerra de religión.

Y eso que la matanza se celebró cuando la boda de un noble protestante (el futuro Enrique IV) con una princesa católica (Margarita de Valois) pretendía justo lo contrario. Pero ya se sabe, los hombres disponen y Dios decide. ¿O es al revés? ¿Dios dispone y los hombres deciden? ¿Pero Dios pinta algo en esto? ¿No son los hombres los que disponen y deciden, los que se lo guisan y se lo comen?

El Conde Duque de Olivares, después de años y años de sangrientas y costosas guerras que habían dejado el reino extenuado y arruinado, llegó a la conclusión de que Dios debía de querer la paz, pues le quitaba todos los medios para hacer la guerra. E iluminado por esa súbita certeza quiso parar la guerra de los Treinta Años. Y entonces descubrió que parar una guerra no es tan fácil como empezarla.

Mejor hubiera sido releer bien a Maquiavelo, que si algo tiene de bueno, además de su muy útil cinismo, es que deja a Dios de lado, y se centra en lo que hacen los hombres. Lo que hacen, no lo que deberían hacer, como bien nos recordó Pascal. En El príncipe, Dios no aparece por ningún lado. Todo lo contrario, Maquiavelo es como Hobbes pero un siglo antes. La política es cosa humana, vamos a dejar las cosas claras, y si metemos a Dios es siempre como una excusa para nuestros fines.

Aunque claro está, se puede ir contra la religión o se puede usar a tu favor, y ahí Maquiavelo se luce: «Dios y la religión tienen demasiada fuerza sobre el espíritu de los necios y esto debe ser aprovechado por el soberano». ¡Ah!, si al final resulta que Felipe II era más listo de lo que parecía… Tantas misas y tanta «religión socorrida por España» iba a tener un fin práctico… Y Tiziano era un espabilado, por cierto…

Deja un comentario