Historias de mujeres …

– La primera rabina, Regina Jonas (1902-1944)

Mujeres en la historia(S.F.Valero) — Las religiones monoteístas han relegado de manera sistemática a las mujeres de las esferas del poder. Ellas han podido ejercer tareas secundarias pero nunca liderar una liturgia. Dentro de las muchas reivindicaciones de las mujeres a lo largo de los siglos ha sido la de encontrar un mejor lugar en el seno de las distintas creencias.

Muchas mujeres han reclamado su papel en las liturgias. A pesar de que solamente algunas mujeres en el seno del protestantismo han conseguido ser nombradas sacerdotes, obispas o pastoras, aún queda mucho camino por recorrer. En el judaísmo, Sally Priesand fue considerada durante años como la primera rabina, ordenada en 1972. Dos décadas después se descubrió que no había sido la primera.

Tal reconocimiento lo tenía una mujer cuya identidad permaneció oculta tras el sólido muro de Berlín desde que fuera asesinada en Auschwitz en 1944.

Se llamaba Regina Jonas y había nacido el 3 de agosto de 1902 en la capital alemana, en el seno de una familia judía muy humilde. Sara y Wolf Jonas inculcaron a Regina y su hermano mayor Abraham una profunda fe religiosa que marcaría para siempre la vida de Regina y en la que encontró consuelo toda la familia cuando Wolf falleció de tuberculosis en 1913.

Regina estudió para ser maestra, profesión a la que habitualmente se dedicaban las mujeres, pero ella pronto descubrió que quería profundizar en sus conocimientos religiosos y llegar aún más lejos, convertirse en rabina.

Para llevar a cabo su plan, Regina se matriculó en 1924 en la Academia de Ciencias del Judaísmo donde entró en contacto con hombres y mujeres con posturas liberales. En 1930 se diplomó como Profesora Académica de la Religión.

Dispuesta a cambiar las cosas, la tesis con la que obtuvo su diploma llevaba como título: ¿Puede una mujer ser rabino según la ley judía? La respuesta que ella dio en su tesis fue un rotundo sí. Durante cinco años estuvo dando clases de religión a niñas de Berlín mientras esperaba pacientemente que algún miembro de la comunidad judía con autoridad para hacerlo, la ordenara rabina. Algo a lo que muchos se negaron por miedo a romper con siglos de tradición.

Hasta que Max Dienemann, responsable de la Asociación de Rabinos Liberales, decidió convertir el sueño de Regina en realidad.

Los siguientes años se dedicó a dar sermones en pequeñas congregaciones y a dar consuelo espiritual en comunidades y hospitales. Con el auge del nazismo, Regina Jonas, continuó en Berlín junto a su madre, y ayudó en diversas organizaciones judías.

A principios de noviembre de 1942, ambas mujeres fueron deportadas al campo de concentración de Theresienstadt donde continuó ejerciendo una importante labor como rabina junto a Viktor Frankl, un psiquiatra austriaco que ayudaba a sobrellevar la dura vida en el campo. Ambos trabajaron incansablemente para que los prisioneros no cayeran en la depresión y el suicidio. La vida de Regina Jonas terminó poco después de ser trasladada a Auschwitz a mediados de octubre de 1944. Pocos días después ella y su madre eran ejecutadas.

—————————————————————————————————————————————————————————–

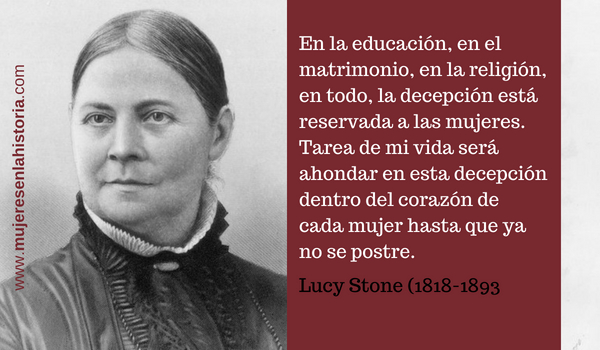

– Luchando por su propia identidad, Lucy Stone (1818-1893)

La historia del feminismo norteamericano estuvo plagada de nombres femeninos.

Nombres de mujeres dispuestas a romper las injustas barreras del patriarcado y conseguir una igualdad real entre sexos.

Una de ellas, Lucy Stone, dedicó toda su vida a la causa sufragista después de sufrir en su propia piel la discriminación en ámbitos como la educación o el mundo laboral.

Lucy Stone nació el 13 de agosto de 1818 en la granja familiar de Coy’s Hill en West Brookfield, Massachusetts. Rodeada de una gran familia, era la octava de siete hermanos (dos hermanas habían muerto antes de que ella naciera), Lucy tuvo una infancia feliz, ajena al duro trabajo que suponía la explotación agrícola y ganadera de sus padres, Francis Stone y Hannah Mathews.

Con ellos vivía además una tía, Sarah Barr, abandonada por su marido y acogida por su hermano Francis.

Pronto Lucy se dio cuenta de que, a pesar de que todos los adultos, hombres y mujeres, colaboraban en el trabajo de la granja, era Francis quien tomaba las decisiones y quien controlaba el dinero que se ganaba con los excedentes. Consciente de que la «única voluntad en la familia era la de mi padre», Lucy decidió que nunca dependería de ningún hombre y trazó un plan para su futuro que pasaba por estudiar hasta alcanzar una independencia profesional y económica.

Con dieciséis años, tomó conciencia de otra injusticia clara entre hombres y mujeres, la brecha salarial. Mientras estudiaban, ella y sus hermanos y hermanas se ganaban un pequeño sueldo dando clases en las escuelas locales. Ellos ganaban más que ellas. Incluso se dio la circunstancia en la que, en una ocasión, Lucy tuvo que sustituir a su hermano Bowman pero continuó recibiendo el suelo acorde a su género y no lo que ganaba un hombre, a pesar de quedar claro que estaba dando las mismas lecciones.

En 1839, Lucy continuó sus estudios en varios seminarios en los que empezó a tomar conciencia también de las injusticias ejercidas contra los esclavos.

En 1843 se matriculó en el Oberlin Collegiate Institute de Ohio, la primera universidad que aceptaba mujeres en sus aulas y se convirtió en la primera mujer de Massachusetts en licenciarse.

En aquellos años conoció a varias mujeres implicadas en la causa abolicionista y defensoras de las ideas feministas que empezaban a tomar cada vez más fuerza en la sociedad norteamericana.

Dispuesta a convertirse en una oradora en defensa de los derechos de las mujeres, Lucy Stone dio su primer discurso en 1847, poco después de graduarse, en la iglesia de su hermano Bowman en Gardner, Massachusetts.

A partir de ese momento, Lucy se implicó de lleno en la causa feminista y empezó a acudir a congresos en los que conoció a algunas de las principales activistas, como Elizabeth Cady Stanton o Susan B. Anthony.

Lucy también participó en las distintas convenciones y encuentros antiesclavistas que se organizaron alrededor de los Estados Unidos.

En 1850, la convención de la Sociedad Antiesclavistas Americana de Boston, Lucy Stone, Paulina Wright Davis y otras mujeres decidieron organizar una convención a nivel nacional sobre los derechos de las mujeres pues hasta el momento todas habían sido organizadas a nivel regional o estatal.

Volcada de lleno en la organización de dicha convención que se celebraría los días 23 y 24 de octubre de 1850 en Worchester, unas fiebres tifoideas contraídas pocas semanas antes limitaron su participación. Aún así, el primer Congreso Nacional sobre los Derechos de las Mujeres fue todo un éxito.

Aunque no se aprobó la creación de ninguna asociación, se decidió mantener la celebración de dicho congreso de manera anual, nombrando un comité organizativo entre cuyos miembros se incluyó a Lucy Stone. Los siguientes años, Lucy se volcó en la lucha feminista dejando a veces de lado la causa abolicionista, por lo que llegó a recibir algunas críticas.

Por aquellos años, Lucy conoció a Henry B. Blackwell, un abolicionista que le haría romper su promesa de juventud de no casarse nunca. La pareja contrajo matrimonio en 1855 pero Lucy decidió no renunciar a su nombre de soltera como un gesto de igualdad entre ambos cónyuges. «Mi nombre es mi identidad – dijo Lucy – y no debo perderla».

Era la primera mujer en los Estados Unidos que se atrevía a registrarse como una mujer casada sin renunciar a su apellido. El matrimonio entre Lucy y Henry se convirtió en un modelo de unión igualitaria en la que ella mantuvo su independencia económica. La única hija de la pareja, Alice Stone Blackwell, seguiría los pasos de su madre y se convertiría en una líder sufragista.

A pesar de que el nacimiento de Alice en 1857 obligó a Lucy a bajar el ritmo, continuó organizando conferencias y convenciones en favor de los derechos de las mujeres.

En 1869, Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton fundaban la National Woman Suffrage Association (NWSA) en la que se defendía que el sufragio femenino se conseguiría modificando la constitución a nivel nacional.

Algo que Lucy Stone no creía efectivo, defendiendo que la mejor estrategia pasaba por alcanzar el derecho al voto femenino estado por estado.

Pocos meses después, Lucy Stone y Julia Ward Howe se convertían en las principales impulsoras de la American Woman Suffrage Association (AWSA).

En 1870, Lucy y Henry se trasladaron a vivir a New Jersey donde Lucy entró en contacto con la New England Woman Suffrage Association (NEWSA). Siete años después sería elegida su presidenta.

El mismo año en el que llegaron a su nuevo hogar, Lucy y Henry fundaron el Woman’s Journal, una publicación semanal que se convirtió en un altavoz de las reivindicaciones sufragistas.

Años después de la escisión del movimiento feminista entre las dos grandes asociaciones, la NWSA y la AWSA, sus líderes llegaron finalmente a un entendimiento y en 1887 nació la National American Woman Suffrage Association (NAWSA), en la que una ya muy debilitada Lucy Stone formó parte del comité ejecutivo junto a Elizabeth Cady Stanton, nombrada presidenta, y Susan B. Anthony, vicepresidenta.

En 1892, conocidas como el «triunvirato» del movimiento sufragista, Stone, Stanton y Anthony participaron en la convención de la NAWSA en Washington. Un año después, acompañada de su hija, Lucy Stone viajó a Chicago donde dio su último discurso público en el World’s Congress of Representative Women. Meses después, fallecía en su hogar de New Jersey, el 18 de octubre de 1893. Tenía setenta y cinco años.

– Una sargento en el ejército chileno, Candelaria Pérez (1810-1870)

Candelaria Pérez fue testigo del proceso de emancipación de Chile del Imperio Español y participó de manera activa en el conflicto armado que se desarrolló en aquella misma época conocida como la Guerra contra la Confederación Perú-Boliviana. Candelaria pasó de ser una joven de origen humilde a convertirse en una heroína del ejército chileno condecorada y aplaudida por sus compatriotas para terminar su vida como la había empezado, en la más absoluta de la pobreza.

Candelaria Pérez nació en fecha desconocida del año 1810 en el barrio de La Chimba, en la ciudad de Santiago de Chile. Hija de un humilde artesano, no recibió una educación formal y pronto tuvo que empezar a trabajar como empleada doméstica.

En 1833 se trasladó a vivir a Perú donde fue requerida por una familia de origen neerlandés. Candelaria trabajó duro y cuando consiguió ahorrar un poco de dinero decidió abrir un negocio en El Callao bautizado como «Fonda de la chilena».

La vida tranquila de Candelaria terminó pronto. Hacia 1837, Bolivia y los territorios del Alto y el Bajo Perú firmaban el Pacto de Tacna por el que se formaba una Confederación que fue considerada por Chile como una provocación y amenaza territorial.

Cuando estalló el conflicto Candelaria se encontró en territorio enemigo, como muchos de sus compatriotas que encontraron en su fonda un lugar de encuentro. Sin embargo, el local de Candelaria también estaba frecuentado por peruanos por lo que la tensión entre la clientela terminó derivando en constantes discusiones y peleas que acabaron por destrozar su negocio.

Fue entonces cuando decidió unirse al ejército chileno. Lo primero que hizo fue vestirse de hombre y ejercer de espía en el puerto de El Callao pasando información a sus compatriotas cuyos barcos estaban muy cerca del puerto. Candelaria fue descubierta y encarcelada en Casa – Matas donde permaneció hasta que el ejército chileno ganó la batalla de Portada de Guías.

En el verano de 1838 se trasladó a Lima donde pidió enrolarse en el ejército como mujer, sin disfraces masculinos. El comandante Manuel Bulnes aceptó su petición ingresando en su batallón como cantinera, cargo que suponía realizar labores de intendencia y de cuidados sanitarios a los enfermos y heridos.

El hecho de haber vivido en Perú se convirtió en un valor importante para el ejército chileno al que ayudó a moverse por territorio peruano. Candelaria no sólo ejerció de cantinera, enfermera y guía, también participó activamente en el campo de batalla como un soldado más.

Su labor en la guerra le valió ser ascendida a sargento, convirtiéndose en la primera mujer en Chile en alcanzar dicho rango. Admirada por sus compañeros y por sus compatriotas, su figura fue incluso alabada por los altos dignatarios chilenos. Pero todo quedó en eso, en bonitas palabras.

Terminado el conflicto, la figura de Candelaria Pérez fue cayendo en el olvido. Falleció sola y pobre el 28 de marzo de 1870 sin que prácticamente nadie llorara su muerte. Tan sólo cinco personas le dieron su último adiós.

– Tomando el té en el frente, Dorothie Feilding (1889-1935)

Durante la Primera Guerra Mundial, muchas mujeres se trasladaron a las zonas de conflicto para ayudar a las organizaciones que se pusieron en marcha para llevar a cabo tareas logísticas y sanar a los heridos en el frente.

Muchas de estas mujeres no sólo ejercían su labor como enfermeras, ayudaban conduciendo ambulancias o reconstruyendo edificios en ruinas.

Cualquier colaboración era necesaria.

Pero también era indispensable mantener el ánimo de todos aquellos que habían dejado su hogar para viajar a tierras lejanas y hostiles de las que no sabían si saldrían vivos o muertos.

En el frente belga, una mujer de familia aristocrática dejó atrás el lujo y contribuyó a sanar a los enfermos. Y también se afanó en amenizar las horas muertas y tristes en el frente organizando el te de las cinco.

Lady Dorothie Mary Evelyn Feilding-Moore nació el 6 de octubre de 1889 en el seno de una familia aristocrática inglesa. Su padre, Rudolph Fielding, era el noveno conde de Denbigh. Junto a su esposa, Cecilia Mary Clifford, tuvieron diez hijos, tres chicos y siete chicas.

Dorothie fue educada en su hermoso hogar de Warwickshire y posteriormente en el Convento de la Asunción de París, donde aprendería a hablar francés de manera fluida, algo que le sería muy útil cuando se trasladara al frente belga.

Dorothie estaba destinada a convertirse en una dama de la alta sociedad británica pero el estallido de la Primera Guerra Mundial trastocaría sus planes como los de millones de personas. Pocos meses después de que Inglaterra entrara en el conflicto, Dorothie decidió unirse a la ayuda sanitaria y aprendió rápidamente rudimentos de enfermería en el Hospital Rugby.

En septiembre de 1914, se unió al peculiar grupo creado por el Doctor Hector Munro formado por dos conductores, varios médicos y tres enfermeras voluntarias, Mary Sinclair, Elsie Knocker y Mairi Chisholm.

En Bélgica, Dorothie participó en las misiones de ayuda que consistían en transportar heridos desde el frente hasta el hospital situado en la localidad de Furnes.

Su origen aristocrático no fue impedimento para que Dorothie se volcara en colaborar en las tareas necesarias para curar a los heridos y mejorar sus condiciones físicas y psíquicas.

Al parecer, Dorothie hacía las delicias de los soldados con su “te de las cinco” que organizaba en las ruinas de Furnes intentando hacer que se sintieran como en casa.

Dorothie permaneció en Bélgica hasta junio de 1917. Su labor en el frente fue reconocida con varias condecoraciones como la Medalla al mérito militar del ejército británico, la medalla del rey Jorge V y la cruz de los caballeros de la Orden de Leopoldo II otorgada por el rey Alberto I de Bélgica.

Poco después de regresar a Inglaterra, Dorothie se casó con el Capitán Charles Joseph Henry O’Hara. Aún en Inglaterra continuó colaborando con los cuerpos sanitarios trasladando a los heridos que llegaban del frente hasta los hospitales ingleses.

Finalizada la guerra, Dorothie y Charles se instalaron en una antigua mansión en Tipperary donde formaron una familia con cinco hijos. En su nuevo hogar, Dorothie se volcó en distintas asociaciones de la zona relacionadas con la enfermería, la agricultura e incluso la caza.

Dorothie Fielding falleció en su casa de Tipperary el 24 de octubre de 1935. Tenía cuarenta y seis años.

– El ama de casa que rescató a las mujeres, Betty Friedan (1921-2006)

A mediados del siglo XX, las mujeres de muchos países del mundo habían alcanzado importantes metas largamente reivindicadas.

El sufragio femenino o el acceso a la educación universitaria fueron algunos de los principales hitos de la conocida como «Segunda ola» del feminismo.

Sin embargo, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, momento en el que muchas mujeres se habían incorporado de manera masiva al mundo laboral, parecía que la historia daba un peligroso retroceso.

La figura del ama de casa fue reivindicada en la publicidad, en las publicaciones femeninas y en la opinión pública en general. Todo lo que se había conseguido, formación, profesión, parecía que ya no servía de nada.

En la década de los sesenta, una de aquellas profesionales que lo había dejado todo para cuidar de su marido y sus hijos se empezó a plantear preguntas que derivarían en la formulación de lo que ella, Betty Friedan, definió como «el malestar que no tiene nombre». Su labor fue clave en el desarrollo de la «Tercera ola» del feminismo.

Betty Naomi Goldstein nació el 4 de febrero de 1921 en la ciudad norteamericana de Peoria, en Illinois. Su padre, Harry Goldstein, era un empresario de origen ruso y judío que regentaba una tienda de joyas. Ya en su infancia, Betty experimentó en su propia familia la frustración de su madre, Miriam Horwitz, de origen húngaro, al tener que dejar su trabajo como editora en un periódico cuando se casó y empezó a tener hijos.

Betty fue una niña despierta y una estudiante brillante que tras pasar por la escuela y el instituto, se graduó en psicología en el Smith College en 1942. Un año después se marchó a la Universidad de California donde había conseguido una beca. La carrera profesional de Betty iba avanzando a pasos agigantados.

Se trasladó a Nueva York donde colaboró con varias publicaciones. Betty era editora, redactora y reportera; había alcanzado la independencia económica pero su historia como mujer trabajadora tenía un final.

En 1947, después de contraer matrimonio con Carl Friedan, director de teatro y ejecutivo publicitario, Betty fue dejando sus trabajos y se trasladó a vivir a una casa en el condado neoyorquino de Rockland. Su caso no era un caso aislado. Como ella, la gran mayoría de mujeres dejaban su trabajo después de casarse.

Betty no dejó del todo su vinculación con el mundo profesional y continuó colaborando con algunas revistas femeninas. Convertida en ama de casa, con tres hijos y un marido a los que asistir y servir, Betty empezó a observar que las mujeres que como ella habían abandonado el mundo profesional y se habían recluido en la vida doméstica no eran del todo felices.

Había algo que sobrevolaba el ambiente, una suerte de frustración no verbalizada, algo que ella terminó definiendo como «el mal que no tiene nombre».

En 1963, después de muchas horas de investigación y estudio de campo, nacía La mística de la feminidad, una extensa obra que marcaría un antes y un después en la historia del feminismo.

¿Y qué era ese malestar que no tenía nombre? ¿Qué palabras utilizaban las mujeres cuando trataban de expresarlo? A veces una mujer decía: «Me siento como vacía… incompleta». En ocasiones acaballaba esa sensación tomando tranquilizantes.

La mística de la feminidad fue un éxito inmediato y arrollador. Miles de mujeres se vieron reflejadas en las páginas de la obra de Betty Friedan y se dieron cuenta que durante años habían estado viviendo una mentira y una constante desolación mientras el mundo les hacía creer que su existencia era ideal. Al año siguiente, La mística de la feminidad conseguía el Premio Pulitzer.

Sin habérselo propuesto, Betty Friendan se convirtió en todo un referente de los nuevos planteamientos feministas de las últimas décadas del siglo XX. Su obra, junto al Segundo Sexo de Simone de Beauvoir se erigieron como referentes indiscutibles de la Tercera ola del feminismo.

En 1966 ayudó a fundar la Organización Nacional para las mujeres (Nacional Organization for Women, NOW) y se volcó de lleno en la lucha por la reincorporación de las mujeres al mundo laboral en condiciones de igualdad salarial con los hombres.

El 26 de agosto de 1970, con motivo del cincuenta aniversario del logro del sufragio femenino,encabezó una multitudinaria manifestación en Nueva York de más de cincuenta mil personas que, bajo el título de Women’s Strike for Equality (Huelga por la Igualdad de las Mujeres), reivindicaba la igualdad laboral entre hombres y mujeres.

El aborto y otras cuestiones marcaron la agenda de lucha de los siguientes años en los que Betty Friedan tuvo que lidiar con las voces críticas que la acusaron de no ser suficientemente radical en sus posturas.

Tras el éxito de La mística de la feminidad, Betty Friedan escribió otros textos relacionados con el feminismo: La segunda fase (1981), La fuente de la edad: vivir la vejez como una etapa de plenitud (1993) y Mi vida hasta ahora (2000).

Divorciada en 1969 tras más de dos décadas de matrimonio en el que llegó a confesar malos tratos, Betty Friedan dedicó la última etapa de su vida a mejorar la situación política, económica y social de las mujeres hasta que la muerte le llegó el mismo día que cumplía ochenta y cinco años, el 4 de febrero de 2006.

Deja un comentario