El mito de Esparta …

– Prietas las filas

JotDown(A.García) — Supongo que todo el mundo habrá visto ya a estas alturas la película 300, ese videoclip de dos horas en el que toda la población masculina de los gimnasios del Peloponeso se enfrenta a un ejército de orcos con máscaras dirigidos por la reina del carnaval de Tenerife.

La versión ciclada del heroico sacrificio de los durísimos espartanos, símbolo de la libertad, de Occidente, de nuestra cultura, de las cañas, las tapas y el terraceo y en general de todo lo bueno que en el mundo ha sido, en resumen, de los «nuestros», a manos de los corruptos, viciosos, traidores, sometidos y sexualmente equívocos asiáticos, que ya se sabe que de allí viene todo lo malo, como pueda ser el comunismo, el covid, Ali Express y los móviles baratos.

Esta bella metáfora fílmica salpicada de higadillos no es sino un capítulo más —y no precisamente el último, ha llovido desde entonces— de un fenómeno que particularmente me ha tenido siempre entre asombrado y perplejo, y que permanece bien vivo en el imaginario popular: la admiración que desde la antigüedad ha despertado el mito espartano.

Todos conocemos y repetimos las historias sobre los ciudadanos-soldado de Esparta, su exigente educación, la férrea disciplina militar, la vida comunitaria, su obsesión por la igualdad de los ciudadanos, el temor que despertaban en sus enemigos y, sobre todo, su valor combativo, su consagración a la defensa de la polis y su amor por la libertad, y por extensión, la de los griegos.

Es fácil entender que tales valores, bien aderezados, sean muy útiles como ejemplo a resaltar para reflejar ciertas políticas en diversas épocas de la historia.

Pensadores, ideólogos e intelectuales de todo pelaje y condición se han servido de ello; unos, los más tradicionales, han glosado las virtudes castrenses de los lacedemonios como espejo para la juventud de cualquier tiempo, siempre floja y necesitada de disciplina y jarabe de palo.

No son los únicos: en su época, algunos autores cercanos al marxismo ensalzaron sus prácticas comunales, pretendidamente próximas al comunismo, y así un amplio abanico de ideologías variadas de línea dura se han servido de Esparta como imagen justificativa pretérita.

Sin embargo, ha terminado por arraigar sobre todo entre los amantes de las esencias extremo-centristas, con su parafernalia militarista a cuestas, su amor por la mano dura y por supuesto, blanca.

La gente común ha cedido a la fuerza de este mito hasta llegar a nuestros días, en los que legiones de incels y gymbros de diverso pelaje se hacen tatuajes o exhiben avatares en redes con la lambda laconia, escudos, cascos y apelaciones al sacrificio, el honor y demás zarandajas.

En realidad, y debajo de toda esa capa de leyendas y medias verdades, si uno se toma la molestia de escarbar bien en las profundidades de lo que se sabe sobre la historia espartana, se encontrará una sociedad profundamente rancia y conservadora, cruel, militarista hasta el delirio… y poco más.

La gloria de Esparta se basó únicamente en repartir hostias y, bien mirado, cuando se repasa su currículum bélico, tampoco es para tanto.

Ni fueron los mejores, ni introdujeron ninguna innovación guerrera, y con relativa frecuencia sufrieron derrotas bastante bochornosas.

¿Cómo es que tal mito tiene tanta vigencia tantos siglos después?

¿Cómo se ha llegado a esto?

¿Qué tiene Esparta para despertar tantas simpatías?

Pues básicamente una de las razones principales es que los primeros responsables de construir el mito eran algunos tipos de mucho prestigio, y curiosamente, los tres eran atenienses. Estos indocumentados responden al nombre de Sócrates, Platón y Jenofonte; los tres tenores.

Sócrates era un filósofo bastante conservador y bastante palizas que estaba harto de los excesos y fallos de la democracia popular ateniense, así que al buen hombre no se le ocurrió otra cosa que dedicarse a ensalzar las virtudes de la constitución política del enemigo de al lado, aplicando el teorema de que el prado del vecino siempre parece más verde.

Además, ¿Qué mejor contraste con Atenas que la aristocrática, sobria y rancia polis espartana? Sócrates responde muy bien al perfil del moralista que encuentra en las recias y austeras virtudes de otros tiempos u otros lugares el remedio a los males de su época. Platón era, aparte de un idealista un poco sonado, discípulo de Sócrates, como todos sabemos.

Este amante de quemar textos ajenos que le llevaran la contraria se despachó en La República un pajote mental… una utopía sobre el gobierno ideal que recuerda mucho, pero muchísimo, a lo que los atenienses creían que era Esparta. ¿Y Jenofonte?

Pues resulta que Jenofonte no solo también lo fue (discípulo de Sócrates, que no idealista), sino que este buen hombre era un «converso», que se pasó con armas y bagajes a Esparta y dedicó parte de su vida a escribir alabanzas de su constitución y su sistema educativo, como mucho estómago agradecido moderno.

Hasta que fue invadida por Tebas y tuvo que huir. Los tres estaban muy relacionados con la facción aristocrática de Atenas, de filiación conservadora, con querencia por la tradición de un ejército de hoplitas, la fórmula favorita de las clases pudientes áticas.

La mayor parte de la producción escrita filosófica y política griega, después de ser redescubierta por los europeos en la Edad Media, se tomó como modelo y era en la práctica poco menos que indiscutible fuente de sabiduría, así que el camino seguido el mito espartano no es difícil de reconstruir.

Ya se sabe que no hay nada como el respaldo de un pensador barbudo y muerto hace 2000 años para darle respetabilidad a nuestras tesis, o simplemente para copiárnoslas de él.

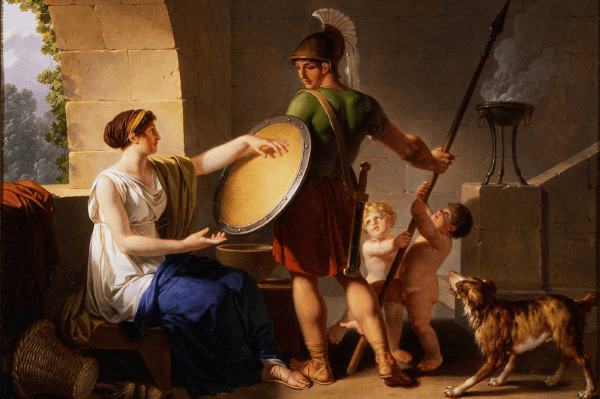

- «Guerrero, vuelve con tu escudo o sobre tu escudo»

¿Quién no conoce esta frase donde se conmina al varón lacedemonio a volver victorioso o muerto del campo de batalla?

¿Quién no se siente imbuido de espíritu guerrero y admirado por el valor sin límite de estas gentes?

Lo cierto es que esta frase, que para un espartano supondría casi un discurso entero, proviene del griego antiguo «E tan, e epi tas»; literalmente «con él o sobre él», que es lo que se le decía al entregar al ciudadano-soldado su escudo —el hoplon, la pieza más importante de su armamento—, y que concuerda mucho mejor con la legendaria expresividad y riqueza léxica espartana.

Porque Esparta está en Laconia, y todos sabemos lo que significa ser lacónico: el único filósofo espartano conocido, Quilón, es famoso por pensar que hay que hablar poquito.

También hay que obedecer, no mostrar ira, honrar a los ancianos… toda una línea de pensamiento tremendamente original.

Este principio general de sacrificio por la polis, de arrojo y amor sin igual por la patria, llevaría a cualquiera a pensar que Esparta tenía que ser una ciudad excepcional, el orgullo de sus habitantes, un lugar por el cual uno con gusto se somete a la tan incomprensiblemente admirada agogé; una educación psicopática plagada de privaciones, entrenamiento militar infinito, castigos físicos extremos y sodomía masculina —por mucha parafernalia drag que exhiba Jerjes en la película, son los chicos del rey Leónidas los que se educaban en la tipiquísima homosexualidad pedagógica griega— para culminar en un matrimonio con una desconocida a la que se frecuenta únicamente para procrear espartanitos y una vida cuartelera consagrada al servicio militar.

Y pensaría mal, puesto que Esparta, si bien políticamente hablando era una ciudad-estado griega tradicional con todas las letras, una polis como otra cualquiera en sus orígenes, por no ser no era ni ciudad. Esparta era un grupo de cuatro aldeas mal arrejuntadas. Ni grandes construcciones, ni murallas, ni plan urbanístico, ni nada. Mientras las principales polis de la época crecían, se desarrollaban y embellecían, Esparta se quedó en eso.

Añádase que el interior del Peloponeso viene a ser como el resto de la Grecia continental, una pesadilla montañosa con valles chiquitillos y se tendrá una idea completa del cuadro. En cuanto a cultura, pruébese a buscar por ahí obras de arte, pensadores o escritores espartanos, a ver qué se encuentra. O simplemente, espartanos famosos que destaquen por algo que no sea repartir estopa o ganar carreras. El panorama creativo es desolador.

Bien, se puede admitir que igual Laconia no fuera la mejor tierra del mundo, ni su capital nada del otro jueves, pero… seguro que hay otros alicientes capaces de despertar la adhesión inquebrantable, como demuestra la existencia de castellonenses orgullosos de serlo. Porque eso de la libertad e independencia de los espartanos, no sometidos a nadie, eso suena estupendamente. Por no hablar de la igualdad, aspiración milenaria del ser humano en sociedad.

Efectivamente, los ciudadanos de Esparta se llamaban a sí mismos los homoioi (iguales) puesto que, según su constitución, al alcanzar la edad adulta se les otorgaba una parcela de tierra cultivable del mismo tamaño que la de los demás, para que les sirviera de sustento. Lástima que en la práctica se obviase el pequeño, mínimo e intrascendente detalle de que no todo el mundo tiene el mismo número de hijos, lo cual causaba algunos problemas de herencias.

Hay quien sostiene que para compensar esto, las tierras de un espartano muerto (en combate, claro) volvían al Estado, que las entregaba a otro, pero en ese caso hay que preguntarse de dónde carajo sacaban tanta parcela de tierra, y qué ocurría si se producía un baby-boom, porque este método tan curioso de igualar personas tiene el inconveniente de que limita el número de igualados.

Se calcula que, en sus mejores tiempos, el número de espartiatas no debía pasar de siete u ocho mil varones hábiles para defender a la polis. En última instancia, no debemos descartar el peso del conocido efecto «mira, Cleómenes, qué hermosas crecen las habas en el campo de Terámenes, y las nuestras qué pena dan, si es que no sirves para nada, ya me lo decía mi madre, con ese inútil no llegarás a nada…» como disparador de desigualdades. Vamos, que la tan cacareada igualdad es otro mito espartano y que no se sabe muy bien cómo funcionaba, si es que lo hacía.

A estas alturas, es factible pensar que esto es una estafa. No solo Esparta es un lugar no demasiado bonito, ni alegre, ni culturalmente muy animado, sino que los escasos espartanos libres no son tan iguales como parece. ¿Qué sentido tiene entonces dedicar una vida al oficio de las armas para esto? Es más, si los espartanos varones se pasaban la vida ejerciendo de ciudadanos-soldado en una especie de aldea-cuartel… ¿quién trabajaba allí?

Pues aquí hemos llegado al meollo del asunto. A los no ciudadanos. Los siervos de los espartanos. Los ilotas. Nuestros belicosos protagonistas no crecieron originalmente con el paisaje de Laconia, como los vascos, sino que provenían de tribus dorias que invadieron la región en tiempos de Maricastaña —XI a. C., aproximadamente—. De paso, esclavizaron a los grupos de población predoria o a otros dorios que encontraron allí instalados.

Eran estas gentes, sin libertad ni derechos, los que entre otras tareas cultivaban las tierras de los espartanos y les dejaban el tiempo libre suficiente para ejercer sus derechos políticos y jugar a los soldaditos. Son estos ilotas la verdadera razón del desarrollo del militarismo espartano y su defensa acérrima de las «libertades» de sus ciudadanos. La población ilota era muy superior a la de sus dominadores, tendía a sublevarse en cuanto tenía ocasión, y su sometimiento llevó muchos años, unas cuantas guerras Mesenias y bastante sangre.

Los espartanos eran conscientes de su inferioridad numérica, y su principal temor era una revuelta exitosa de los ilotas, que supondría el fin de su dominación por la fuerza.

Así que, desde tiempos antiguos, se dedicaron por entero al adiestramiento militar, alejándose del desarrollo «estándar» de las otras polis griegas y derivando en tan curiosa y poco estimulante sociedad.

Esta es la pragmática, materialista y cochina realidad de tantos sacrificios bélicos. Sostener una sociedad agraria donde una elite guerrera aristocrática domina a una masa de población esclava… un ideal que trasladado al siglo XX coincide asombrosamente con lo que Himmler tenía previsto hacer con los eslavos del este en su Plan Ost.

Se podría objetar que no es que Atenas fuese el paraíso de la libertad, y que todas las polis griegas constituían un sistema esclavista, y con cierta razón, pero la escandalosa crueldad con que Esparta se conducía con los ilotas no despertaba precisamente muchas simpatías en el resto de estados griegos, que ya se sabe que hasta para tratar al ganado —pues más o menos esto eran para los espartanos— hay límites.

- La hora de las tortas

Los griegos antiguos son famosos por pasarse prácticamente toda su historia atizándose entre ellos, disputándose cada valle, riachuelo o montañita, y aliándose y traicionándose a cada momento. El paraíso de la política y su continuación por otros medios, el sueño húmedo de cualquier jugador de Risk. ¿Cómo se manejaban los espartanos en este terreno sabiendo que disponían de un ejército profesional? Pues básicamente, la directriz principal y casi única de estos tipos en su relación con los demás estados griegos a lo largo de la historia será «aquí no se toca nada, que se quede todo como está». Inmovilismo.

Ni siquiera en las épocas en las que por avatares de la política exterior —dicho de otra manera, por su especialización en alicatarte la cara a leches— Esparta se vea empujada a actuar de gran potencia, su objetivo será otro que el de mantener su parcelita del Peloponeso sin tener que introducir ningún cambio social o político, y para conseguirlo no les temblará el pulso a la hora de dejar a sus aliados tirados con el culo al aire o ciscarse en las «libertades» de los griegos frente a la amenaza de los «afeminados» persas.

Después de construir su Estado y someter a los ilotas, los espartanos empezaron a mirar un poco por encima de su boina, solo un poco: concretamente echaron un vistazo a su alrededor, y aseguraron su posición en la península del Peloponeso por el método de repartir aún más cera a sus vecinos, para que no les tocaran lo suyo. Así, Argos, Mégara o Corinto, las polis más importantes de la zona, no tuvieron otro remedio que aceptar la tutela del primo de Zumosol, que se convirtió en su aliado y líder de la Liga del Peloponeso.

Alianza a la fuerza que, si bien permitió que los espartanos se dedicaran con tranquilidad a su rústico y castrense modo de vida, a la larga les creará problemas, porque los corintios… ah, los intrigantes de los corintios… Pero esa, parafraseando a Conan rey, esa es otra historia.

– Si hay que ir se va, pero ir pa ná es tontería

Trasladémonos a la época en que el lobby gay oriental decide lanzar una OPA hostil sobre los viriles efebos griegos del otro lado del mar Egeo.

El verdadero papel de Esparta contrasta bastante con el mito revisitado en la película y el comic de Frank Miller, mito que se sustenta en dos acontecimientos puntuales principales: la negativa de Esparta a aceptar la sumisión a Persia, y la dichosa batalla de las Termópilas. Si bien ambos episodios concretos son incontestables, la visión de conjunto de las guerras Médicas deja la leyenda un poquito por los suelos.

En el año 499 a. C., las ciudades jonias, en la costa occidental de la actual Turquía, se rebelan contra el rey persa, Darío I, y corren a pedir ayuda a sus primos de la Grecia continental.

La principal potencia militar helena por aquellas fechas, Esparta, responde valerosamente que es que ahora mismo le viene un poco malamente, que si hay que ir se va, pero que ir pa ná es tontería.

Los únicos que finalmente ayudan a los jonios son Eretria y Atenas, a las que Darío cogerá el número de la matrícula desde entonces.

Así que en 490 envía emisarios a todas las polis griegas exigiendo el agua y la tierra, símbolo persa de sumisión. Todas aceptan excepto Atenas y Esparta que, en una muestra de dominio del sutil arte de la diplomacia, los arroja a un pozo al grito de «¿Queréis agua y tierra? ¡Pues hala, al pozo, que os vais a hartar!», hito culminante en las relaciones internacionales hasta la aparición en la historia de los aragoneses. Huelga decir que hasta para los estándares griegos esto se consideraba un pelín maleducado.

Después de semejante éxito diplomático Darío organizó una expedición para invadir Grecia y desembarcó en Maratón. Los griegos que salieron a defender la libertad, la justicia, Occidente y bla-bla-bla y quienes obtuvieron una resonante victoria fueron los atenienses en exclusiva.

¿Y los espartanos? Pues mandaron a trescientos hoplitas (parece que tenían algún tipo de fijación con el numerito), pero qué mala suerte, oye, que llegaron tres días después de la batalla, porque hay que ver a quién se le ocurre poner una pelea en plena Carneia, que es festivo sagrado y cómo estaba el tráfico en el istmo de Corinto.

El sucesor de Darío, Jerjes I, decide vengar la derrota de papuchi. Un enorme ejército persa invade Grecia desde el norte, así que Atenas y Esparta se alían de nuevo y acuerdan dar el mando militar terrestre a los espartanos, únicos soldados profesionales de Grecia, y el marítimo a Atenas. La primera línea de defensa es el paso de las Termópilas, por tierra, y el cabo Artemisio por mar, donde una flota ateniense impedía que los persas desembarcaran rodeando el desfiladero.

Y hete aquí que de nuevo a los espartanos les viene mal, qué coincidencia que otra vez son las fiestas de la Carneia y que ellos en esas fechas no luchan, vaya por Apolo. Pueden disertar sobre el significado de incumplir esta prohibición y sobre el sacrilegio en la Grecia Antigua, pero ya les adelanto yo que los casos en que una ciudad griega se pasa las prohibiciones religiosas por el forro cuando les interesa son abundantes. Hasta los propios oráculos lo hacen.

Al final se les cae un poquito la cara de vergüenza y tras largas discusiones típicamente griegas, se presenta uno de sus dos reyes —Esparta era una diarquía—, Leónidas, con los trescientos hoplitas de su guardia personal. Todos conocemos cuál fue el resultado, por obra y gracia de dos mil quinientos años de marketing patriotero, y quiénes pasaron a la historia, a pesar de que, por contraste, palmaron todos los tespios varones en edad militar (y eso que, además de ser una ciudad mucho menos importante que Esparta, ellos no eran militares profesionales), una pila de focidios y locrios y por supuesto, los dos ilotas que cada espartano llevaba como asistencia personal, que no es cosa de cansarse mucho.

Esta es una diferencia importante: los hoplitas espartanos disponían de dos esclavos para que les tuvieran todo listo y en orden, una rareza exclusiva de los chicos del Peloponeso. Así que esto de subir el monte ellos solos con todo a cuestas, es más falso que un euro con la cara de Chiquito de la Calzada.

Como resultado, los persas invaden Beocia y el Ática y arrasan Atenas, que en previsión del desastre había evacuado a todos sus habitantes. En la batalla de Salamina, los atenienses destrozan a la flota persa y evitan así una invasión por mar del Peloponeso —hay otra peli aún peor sobre el tema, pero a cambio, sale Eva Green en el papel de Artemisa de Caria—. Mientras tanto, Esparta mira valientemente desde la segunda línea de defensa griega, el istmo de Corinto, sin salir del Peloponeso, no sea que se les taponen los oídos con la diferencia de altura o algo así.

Cuando los atenienses ya llevan sufridas unas cuantas expediciones persas por el Ática a su costa, incluido un segundo saqueo, y no hay señales de los lacedemonios —que, no olvidemos, lideran la coalición— empiezan a sugerir que aquello es una tomadura de pelo, y que, o salen al campo a pelear o firman la paz que les ofrecen los persas, que ellos son muy griegos y muy libres, pero no gilipollas. Ante la amenaza, los espartanos se presentan en la decisiva victoria de Platea, que libraron contra los más ligeramente armados persas, mientras los atenienses lidiaban con el marrón de enfrentarse con las falanges beocias.

De nuevo la gloria inmortal para Esparta, remarcado entre otras cosas por el afán de ocultar el vergonzoso hecho de que muchos griegos pelearon esa batalla del lado de Persia.

Así que el balance de los ciudadanos-soldado en tan famosas guerras se resume en una incomparecencia, una aparición a título personal de uno de sus reyes para salvar la honra de la polis y la presencia en Platea obligados por la amenaza de quedarse solos. Esto, a pesar de contar con los mejores combatientes de Grecia.

Eso sí, comparado con las demás ciudades griegas importantes, exceptuando Atenas, es un papel digno, y encima al final ganan. Pero desde luego, no muy glorioso que digamos.

El resultado de esta guerra va a ser, paradójicamente, enredar a los espartanos en «las cosas de los de fuera» que, en el fondo, les importaban un pimiento. Por un lado, si hay dos ciudades que han salido victoriosas contra pronóstico y pueden mirar al resto de Grecia por encima del hombro son Atenas y Esparta, líderes de la liga Panhelénica contra el persa. Pero la lucha está lejos de terminar; nobleza, prestigio y alta política obligan, y parece necesario arrojar a los bárbaros del resto de Grecia, el Egeo y las ciudades jonias.

Esparta, como única polis que cuenta con militares a tiempo completo, comanda las operaciones bélicas… aunque tampoco es que tenga muchas ganas de comandar nada. De hecho, la atrevida y rompedora propuesta espartana tras la guerra, siempre incansables ellos por defender la libertad griega, es castigar a todas las ciudades que simpatizaron con Persia (es decir, casi todas) y que les den morcilla a las ciudades jonias, que a ver qué se les ha perdido a ellos en el Egeo y mucho menos en Oriente, que eso está muy lejos de casa. Además, hay que embarcarse para ir.

Porque es que, además, por no tener, en aquella época los espartanos no tienen ni puerto ni flota propia digna de tal nombre —lo remarco por si alguien ha visto Troya y su impagable cartelito inicial de «Puerto de Esparta, 08:15 A. M.» que ya no auguraba nada bueno—. Tomar el liderazgo efectivo de la Liga les supondría tener que construirlos, y aparte de costar una pasta que ha de salir de alguna parte, eso traería a Laconia cosas feas y modernas, como el comercio o los extranjeros.

Incluso podría hacer que, horror y pavor…¡¡algo cambiara!! El ejemplo de Atenas los tiene con la mosca detrás de la oreja: la flota construida por Temístocles ha sido clave en la victoria griega, y en ella servían como marinos las clases más bajas, que lógicamente tras la guerra querrán y obtendrán voz y voto en política. Así, el origen de la democracia popular de Atenas es precisamente la flota, y Esparta no quiere eso. Pero, por otro lado, en el cochino juego de la política, o como dicen los finos, la realpolitik, tampoco podían dejar que Atenas se pusiera muy mazada, como en realidad estaba haciendo ya.

El miedo a tener un vecino desmesuradamente poderoso —y el miedo es un factor determinante en las decisiones políticas— empujaba a Esparta en una dirección opuesta a sus deseos. Así que no tuvo más remedio que dirigir la campaña. Por un breve periodo, ya que Pausanias, el comandante del ejército aliado, fue devuelto a Esparta con un lazo ante las protestas generalizadas del resto de griegos.

La tradición dice que Pausanias vio las ventajas de poder enriquecerse y dejar de comer la sopa negra asquerosa esa que comían en Esparta, y se vendió al vil metal, el lujo y el desenfreno. Además de vestirse como un persa, «afeminamiento» que enfadó mucho a los griegos. Un poquito más allá de la anécdota colorista, también dice que trataba bastante bruscamente a sus aliados, los jonios sobre todo.

El hecho de que el sustituto enviado desde Esparta fuese a su vez devuelto por SEUR Urgente indica que no era un problema particular de Pausanias, sino que a nuestros protagonistas solo los aguantaban sus compatriotas. Así, Atenas queda en solitario al mando de la Liga, perfilándose los dos bloques que acabarán por untarse la cara; Esparta, su boina bien apretada y sus aliados de la Liga del Peloponeso contra Atenas, al frente de la Liga de Delos.

En esta época sucede un episodio que pone al descubierto los puntos débiles espartanos. En 464 a. C., un tremendo terremoto se llevó por delante la mayor parte de la —ejem, llamémosle— ciudad de Esparta, incluido el gimnasio donde en aquel momento muchos musculosos hoplitas practicaban ejercicios (las fuentes no indican cuáles). Los ilotas aprovecharon el momento de debilidad espartana para sublevarse, desertar en masa y, literalmente, echarse al monte.

Como no hay que dar malos ejemplos a las mascotas, que luego se ponen en plan revolucionario y te la lían, el resto de polis griegas acudieron en socorro de Esparta. De esta ayuda humanitaria, los cuatro mil hoplitas atenienses, y solo los atenienses, fueron enviados de vuelta a casa porque «no eran ya necesarios» y «ponían en peligro las costumbres espartanas con su moral relajada».

En otras palabras, ni en momentos tan difíciles el conservadurismo espartano (por no decir cerrilismo) estaba dispuesto a exponerse a influencias exteriores, menos de una polis tan activa y revolucionaria políticamente como Atenas. Hasta el punto de no tener mayor problema en insultar de esa forma al Estado y al pueblo ateniense.

La expansión de Atenas, que la llevará a adoptar una actitud imperialista incluso con sus propios aliados, provocará roces con otras polis importantes también dadas a jugar a expandirse e intrigar.

Sobre todo, con los insoportablemente veletas, metomentodos y traicioneros de los corintios — ahora sí toca—, que corrieron veloces a llorar a su protector laconio en cuanto recibieron dos collejas atenienses por enredar en el Ática.

Asustada por el poder de Atenas y sin otra opción que prestar ayuda a sus aliados para mantenerlos en su bando, nuestra peculiar ciudad-cuartel entrará a regañadientes en una devastadora guerra contra Atenas, la guerra del Peloponeso.

Que acabará de nuevo con victoria espartana, victoria que sin embargo dejará Grecia hecha un asco y a Esparta en la incómoda posición conocida como «con el culo al aire».

Así como las guerras Médicas tienen su halo de épica, sus momentos de gloria, y su final feliz con la derrota de los malos invasores y la salvación de los buenos, resumiendo, una de esas viejas buenas guerras de película patriótica, la guerra del Peloponeso es todo lo contrario.

Es una contienda civil entre los griegos, dura, amarga y larga, muy larga (431 al 404 a. C., veintisiete añitos de nada). Ideal para una de esas películas antimilitaristas y de denuncia. Además, tenemos al palizas de Tucídides para contárnosla con pelos y señales. Muchos, muchos pelos, por cierto; no lo intenten en su casa si no están absolutamente mentalizados. Tuci es un historiador honesto, crítico y detallista pero pesado como él solo.

Como consecuencia de este larguísimo conflicto, casi toda Grecia «de más acá del Egeo» se arruinará, Atenas sufrirá un colapso político, su imperio se hundirá, y los triunfantes espartanos, como viene siendo habitual, no sabrán qué hacer con la victoria. Además, comenzarán a dar preocupantes señales de que algo huele mal en Laconia, y otra vez su prestigio militar y social empezará a debilitarse.

Lo cierto es que, si uno se pone a analizar en profundidad el embrollado desarrollo de los acontecimientos, bien puede llegar a la conclusión de que Esparta gana por desgaste —o dicho vulgarmente, por cabezonería—, o más aún, que Atenas pierde la guerra solita cual Real Madrid de los años 90 en Tenerife. Los primeros años de contienda son en líneas generales un intercambio de expediciones terrestres espartanas que arrasan los campos del Ática versus alegres razzias marineras atenienses que arrasan las costas del Peloponeso.

Añádase la epidemia de peste en Atenas que diezma a la población y mata entre otros al gran Pericles, largos y penosos asedios, feroces guerras civiles entre facciones políticas en numerosas polis y un sinfín de desgracias más y se puede uno hacer una idea del panorama, en que ningún bando es capaz de imponerse sobre el otro.

En esta fase de la guerra va a ocurrir un hecho inconcebible, impensable, un cataclismo, lo que los espartanos más temían: un cambio. Que a la vez es uno de los episodios más ridículos y que más a las claras habla sobre el sistema de terror espartano y su calidad militar real. Un desembarco ateniense establece una base en Pilos, en pleno Peloponeso, y pone en jaque a Esparta, ya que los ilotas de la región de Mesenia comienzan a desertar en masa.

Alarmados por el evidente peligro de descomposición de su maravilloso Estado-mundo-cuartel, más de cuatrocientos hoplitas espartanos atacan la base ateniense, con tan mala pata que se quedan atrapados por la flota enemiga en el islote de Esfacteria, al retirarse la marea. Finalmente, un asalto ateniense a la isla con infantería ligera y honderos tomará doscientos noventa y dos prisioneros espartanos —sí, «casi trescientos»—.

Por primera vez, los orgullosos homoioi, los ciudadanos supersoldados, aquellos que según la ley solo pueden vencer o morir, se rinden al enemigo. Y teniendo en cuenta el escaso número total de espartanos, no son tan pocos como pudiera parecer. La crisis que se desata en Esparta es proporcional al cachondeo en Atenas. Los prisioneros, una vez intercambiados, son expulsados de Esparta y se les retira la ciudadanía. Los ilotas aprovechan estos momentos de debilidad de los machotes con boina para rebelarse de nuevo, así que los espartanos hacen una matanza de veinte mil de ellos y todos tan contentos.

Estas matanzas son una constante en la relación de dependencia, dominio y terror que mantienen los espartiatas respecto a los ilotas. Hay que tener en cuenta que los espartanos solían llevarse ilotas a la guerra, como asistentes o incluso como tropas ligeras en casos extremos, bajo coacción o promesa de liberación que rara vez se cumplía.

Mientras, dejaban tropas en Esparta —con lo cual, nunca pudieron movilizar más que la mitad de sus hoplitas—, ya que debía vigilarse al resto, tanto para evitar una rebelión como para asegurar que sus familiares se mantenían leales en el campo de batalla. Es el momento álgido de la guerra y la cosa se pone muy fea para Esparta, pero Atenas lo va a arreglar enseguida con una metedura de pata histórica, nunca mejor dicho.

– Alejandro y los griegos, menos los espartanos

Llegados al punto álgido de la Guerra Mundial Griega, Esparta y Atenas tienen menos recursos disponibles que un doctorando español para llegar a fin de mes, así que de puro agotamiento se llega a una tregua, la paz de Nicias, que era un señor y no una localidad.

Esparta está en una posición muy difícil, corta de efectivos, en crisis política y al borde de la derrota.

Tanto es así que, al reanudarse las hostilidades, algunos de sus aliados intrigan a sus espaldas y se constituyen en coalición con Atenas, oliendo a cadáver lacedemonio (los griegos, ya se sabe).

Enredados por el enredica mayor de Grecia, Alcibíades, calcularán mal el movimiento, porque una victoria aplastante contra los conjurados en Mantinea salva el match-ball para nuestros militarizados muchachos.

Como consecuencia, Argos, Mégara et alii volverán corriendo a aliarse con Esparta sin ningún tipo de pudor. ¿Se sorprenden de que los romanos tuvieran tan elevado concepto de los helenos?

Y aquí es donde tiene lugar la famosa expedición a Sicilia, el Vietnam de los atenienses, su gol en propia meta desde el centro del campo. El demos vota en asamblea un envío de tropas a Sicilia, donde a Atenas no se le había perdido gran cosa. Esta «apertura de nuevos mercados» para la Liga de Delos, repetición de un procedimiento clásico del imperialismo ateniense, terminará en desastre. El fracaso de esta intervención precipitó el caos político de Atenas, una tremenda crisis y la caída de la democracia popular.

Un golpe de Estado de un grupo aristocrático dará paso a un gobierno tiránico de la oligarquía, que a su vez será sustituido por una especie de democracia versión «redux». Porque si algo no puede soportar un griego del siglo V a. C. es una tiranía. A pesar de todo ello, la ineptitud para la política de los hombres con boina les impedirá sacar todo el partido de esta metedura de pata ateniense y dejarán pasar la oportunidad de ganar la guerra de una santa vez.

Bueno, a pesar de eso, y de la abundante financiación persa recibida para derrotar a Atenas, claro. Porque en esta época, los incorruptibles y heroicos espartanos ponen la mano alegremente para cobrar oro contante y sonante del hasta hace nada malvado persa. ¿De dónde si no salió el dinero para financiar una efímera y potente flota de guerra espartana? Los hombres libres e iguales viviendo de fondos de inversión persas.

De nuevo llegamos pues a un estancamiento en el que cualquier golpe puede ser decisivo. Por dos veces, una derrota naval fuerza a Esparta a pedir la paz, en términos de «dejemos las cosas como están, pero no nos toquemos más lo que no suena», que Atenas rechaza porque es así de chula.

El empujón final lo da entonces Esparta hundiendo la flota ateniense en Egospótamos y dejando la ciudad bloqueada por mar y tierra; Atenas simplemente se queda sin suministros, no puede más y se rinde. Cautivo y desarmado el ejército ateniense, las tropas espartanas han alcanzado sus últimos objetivos militares: la guerra del Peloponeso ha terminado.

Con la victoria de la irreductible aldea griega de ciudadanos en armas, Esparta se yergue ahora como la potencia hegemónica, garante de la libertad y autonomía de las polis, tutora y protectora de Grecia frente a los persas. He aquí pues a los cachos de carne con casco corintio de nuevo vencedores, por los pelos, pero vencedores. ¿Qué harán los action-men favoritos del Peloponeso, ahora que son la vedette principal del cabaret?

Pues demostrar de nuevo su incapacidad política. Su primera decisión, perdonar la vida a Atenas en vez de destruirla para siempre como pedían sus aliados, quizá sea la única jugada inteligente espartana, ya que Corinto y Tebas presentaban un aspecto francamente amenazador, y una Atenas controlada por Esparta serviría de contrapeso para estos dos wannabes.

En todo lo demás, Esparta demostrará su torpeza, insistiendo en imponer en todas partes el único modelo político que conoce y le gusta: la oligarquía aristocrática profundamente conservadora. Y al que se resiste, ración de collejas. Resultado: a poco que pudo, Atenas se desembarazó de la tutela espartana para ir por libre, y por toda Grecia arreciaron las protestas y revueltas contra los lacedemonios, que creerán poder dominar el problema a guantazos, no en vano se encuentran en la cumbre de su poder… ¿seguro?

Ya habían aparecido algunos síntomas de que algo no es lo que era, pero lo que no se podían imaginar nuestros ultramontanos favoritos es el acelerado hundimiento de su universo particular.

Para empezar, el resultado de la guerra es el empobrecimiento generalizado de Grecia. Quien realmente ha salido ganando con ello es el Imperio persa, que a base de invertir dinero a espuertas ha convertido al supuesto bastión del helenismo, la una, grande y libre Esparta, en una especie de subcontrata.

En otras palabras, las polis griegas padecen una crisis tal que sin el dinero oriental tendrían que comerse las estatuas, frisos y columnas jónicas para sobrevivir.

Sobre todo, nuestra castrense polis, cuyo adaptable y complejo sistema socioeconómico, admiración de expertos de todas las épocas, sufre más que ninguno.

En este escenario, los Estados griegos se han igualado todos por abajo, y el dominio de Esparta es más nominal que real: en cuanto se le reboten las primeras ciudades que tienen el privilegio de disfrutar de la sofisticación política espartana, se verán en tremendos apuros para imponerse.

Ahora es el rey persa el que arbitra la política griega, incluso imponiendo a su antojo las condiciones de los acuerdos de paz: la de Antálcidas, a pesar de hablar de garantías de autonomía para las ciudades griegas, se resume en un «dejad hacer a Esparta lo que quiera, que para eso le pago, y no me toquéis la huevada, que iré y os pelaré al cero».

Un ejemplo lo tenemos en la famosa Anábasis o Marcha de los Diez Mil de Jenofonte: baste mencionar que aparte de que no eran diez mil espartanos —nunca hubo tantos guerreros disponibles—, aunque los comandase uno de nombre Clearco, no se trata más que de la demostración palmaria de que los griegos no tienen ni para un currusco de pan.

Estos tipos no van a invadir ni castigar a Persia, sino que simbolizan la principal fuente de ingresos de las polis en esta época: son alquilados como mercenarios para intervenir en un conflicto sucesorio persa. Pero algo hay que decir para disimular, que uno es pobre pero digno. Durante algún tiempo, el principal producto de exportación griego a Asia será el recio muchachote con casco, escudo y lanza.

En medio de esta cutrez de río revuelto pobretón, en plena debilidad de las polis más importantes, Tebas decide ir a pescar y se convierte en la potencia emergente que mete miedo por el barrio. Así que allá va Esparta con toda su tradición castrense a cuestas a darle una lección al advenedizo este, a ver qué se ha creído. En la batalla de Leuctra (371 a. C.), los espartanos se llevan la mano de hostias más inesperada y más grande de toda su historia.

El strategos tebano, Epaminondas —que con ese nombre sólo podía ser un empollón gafotas—, se cruje alegremente a los lacedemonios con una nueva disposición táctica de la falange, desequilibrando las filas y centrando la fuerza del impacto en el lado derecho de cada formación de hoplitas. La unidad de guerreros de elite homosexuales tebana, el Batallón Sagrado, celebra su particular Día del Orgullo masacrando a los hoplitas espartanos.

Esparta, que se presentó con la formación en falange clásica de toda la vida, sin modificaciones, pierde cuatrocientos de los setecientos que presentó en la batalla, y si tenemos en cuenta que por entonces tan solo disponían de unos mil doscientos ciudadanos supersoldaditos, la cosa adquiere tintes de drama. Griego, por supuesto.

Los tebanos se presentan a las puertas de Esparta, que no tiene más remedio que armar a los ilotas para que la defiendan. Se consigue salvar la ciudad del enemigo, pero los ilotas de Mesenia se independizan y la Liga del Peloponeso se disuelve: Epaminondas acababa de cargarse de un golpe todo el sistema de alianzas y la economía espartana.

Por el simple expediente de probar un sistema nuevo, contando como contaba con que los espartanos se presentarían en el campo de batalla a hacer lo de siempre, de la misma forma que siempre. En solo treinta años, Esparta ha pasado de ganar la Champions a bajar a tercera. Un sopapo del que ya nunca se recuperará.

Para terminar de aderezar el colapso, a mediados del siglo IV a. C. irrumpe en la escena una nueva potencia llamada, esta sí, a dar gloria inmortal a los griegos: los brutos de los macedonios. Porque Macedonia deja la leyenda militar de Esparta en mantillas, por los suelos y con una mano delante y otra detrás.

Sin necesidad de someterlos a una educación diseñada por un psicópata, los soldados macedonios son, sin lugar a dudas, los cabrones más duros de la historia de Grecia: una máquina militar arrolladora, un ejército profesional concebido por Filipo II y dirigido magistralmente por su famoso nene, Alejandro el Grande, ese Pedazo de Leyenda que jamás perdió una sola batalla.

En la época de la dominación macedonia, Esparta ya es una polis de tercera fila que se enrosca bien fuerte la boina y se niega a participar en nada que huela a política de fuera del Peloponeso.

Ni siquiera en la expedición de Alejandro para invadir, esta vez de verdad de la buena, el Imperio persa.

Curiosa ironía de la historia para quienes se proclamaban baluartes del helenismo frente a los bárbaros orientales.

Para mayor befa, mofa y escarnio, tras la batalla del Gránico, Alejandro enviará como presente trescientas armaduras persas con la dedicatoria siguiente: «Alejandro, hijo de Filipo, y los griegos —excepto los espartanos— de los bárbaros que viven en Asia».

Ahí, escrito para la posteridad con todas las letras, porque al rey macedonio no le pasó desapercibido el feo detalle de los habitantes de Rusticolandia. Es más, aprovechando que el Hombre está en Persia forjando un imperio, los espartanos se sublevan contra los macedonios y vuelven a recibir un palo de considerable importancia, que definitivamente los borra del mapa político.

En este estado de cosas, en el propio Peloponeso surge una nueva formación política, la Liga Aquea, que seguirá la tradición de atizar al muñeco espartano en varias ocasiones. Después de un siglo entero de este penoso estancamiento, un par de reyes lacedemonios intentarán un renacimiento de la polis por métodos drásticos.

Uno es Cleómenes III, quien ante la alarmante escasez de ciudadanos, armará y entrenará a los periecos —una clase social intermedia entre los ilotas y los espartanos, no eran esclavos pero no tienen derechos políticos, y se dedicaban al comercio— al estilo espartiata, por lo cual será tachado de peligroso revolucionario, obviamente.

Se aliará con el Egipto Ptolemaico, que como buen Estado helenístico utilizará a la vieja gloria peloponesia como peón de sus manejos políticos. Y se llevará otra tremenda galleta de la Liga Aquea, hasta el punto de que Cleómenes tendrá que huir a Egipto y Esparta se verá finalmente obligada a renunciar a su sistema tradicional y entrar en la Liga en 192 a. C.

Con la llegada de los romanos, Esparta tratará de rascar algo aliándose a ellos, pero el declive es irreversible y los romanos, políticos fríos y calculadores: siendo como es un aliado de cuarta categoría, no tendrán ningún problema en dejarlos colgados cuando les interese.

Para la época romana, Esparta se ha convertido en una especie de Bangkok de la Edad Antigua, un reclamo para el turismo morboso; allí se celebran espectáculos violentos donde se torturan muchachos, presentados para los turistas romanos como si se tratase de la original educación espartana. Una Port Aventura sórdida, parodia sanguinaria de la ya de por sí brutal agogé, con gran éxito de público.

Esta patética aldea-parque temático acabará su agonía siendo arrasada por los visigodos, en 395 d. C. Y ya está, no hay más, Esparta desaparece; fin de la historia. Una historia donde hay muchos más siglos de decadente aislamiento que de engrandecimiento y desarrollo. Esparta no tomó jamás en serio el liderazgo ni ideológico ni político ni cultural de Grecia, sencillamente porque nunca quiso hacerlo. Si se encontró circunstancialmente en esa posición, se debió a su prestigio militar. Esparta es ni más ni menos que la antítesis de la expansiva, inquieta, revolucionaria e innovadora Atenas.

Párense un momento a considerar lo que representa Atenas hoy en día, capital de Grecia y ciudad mítica, todo un símbolo del saber filosófico, cultural y político, una parte fundamental del patrimonio histórico mundial, respecto a la Esparta actual, que no es más que una refundación debida al capricho de un rey decimonónico. Es muy elocuente por cuanto da la medida del legado de ambas polis a la humanidad; se mire por donde se mire, no hay color.

Esparta no resiste la comparación, únicamente deja el ideal del conservadurismo político fuertemente militarizado, la defensa a ultranza del inmovilismo social y la imagen del guerrero invencible. Que incluso, como hemos visto, ni siquiera es cierta; si hay un ejército griego legendario, este debiera ser el macedonio por derecho propio. El balance militar de Esparta tiene más sombras que luces: rigidez, inflexibilidad táctica y cero innovaciones, lo fiaba todo al superior entrenamiento de sus escasos hoplitas y poco más.

No hay una sola contribución espartana al «arte de la guerra». Ni tan siquiera se sostiene el mito marxista del presunto proto comunismo espartano. Todas las polis griegas, absolutamente todos los griegos libres estaban imbuidos de un espíritu colectivo, de pertenencia a una comunidad, casi impensable hoy día. La diferencia de los espartanos con el resto es básicamente que se educaban, comían, y pasaban la mayor parte del día en común. Exactamente como en un cuartel.

Es una reflexión interesante preguntarse sobre el mecanismo por el cual esta leyenda mantiene aún tanta fuerza y está tan viva hoy día, mucho más que cualquier otro lugar y época de la Grecia Antigua. También como para asustarse un poco, vistas las filias que provoca el militarismo de corte totalitario. Porque, al fin y al cabo, para resumirlo en una frase, Leónidas se llevó la gloria, pero fue Temístocles quien salvó la libertad de los griegos. Un poco injusto, ¿no creen? ¿Que quién es Temístocles? Pues eso.

Deja un comentario