Nazis, cocido, bolsos de moda y los Monuments Men en Carabanchel …

Jot Down(J.Piera) — Reconozcámoslo: la premisa de The Monuments Men (2014) es buena y el reparto es potente, pero a la película le falta empaque. Tiene varias escenas que podrían ser memorables y, sin embargo, la sensación final es descafeinada. Quizá porque es una comedia que no se atreve del todo a serlo. Un sí pero no. George Clooney titubea con el registro y Bill Murray anda desubicado, como cuando Ferraz puso a Gabilondo a hablar de fascismo.

Es una lástima porque, por la propia temática, se podrían haber parido un puñado de imágenes icónicas. Por ejemplo, a La adoración del Cordero Místico (el políptico de Gante) de los hermanos Van Eyck se le saca muy poco jugo. Tampoco era cuestión de hacer un documental de arte o un melodrama, pero oiga, algo de alma, de garra, de pathos.

Ellos lo merecían: sabemos que hubo unas cuantas personas que se dedicaron a la noble tarea de recuperar las obras de arte que los nazis habían expoliado. Sabemos que entre ellos hubo historiadores del arte, profesores, restauradores o conservadores. Podemos saber incluso, gracias a los datos de la Monuments Men Foundation, que fueron unos trescientos cuarenta y cinco hombres y mujeres de catorce nacionalidades. Lo que no es tan conocido es que uno ellos está enterrado en Carabanchel.

A unos nueve mil kilómetros de California, donde nació. Se llamaba Albert Sheldon Pennoyer y reposa en una tumba discreta del cementerio británico, ubicado en el barrio de Comillas de Madrid. En su lápida, a modo de última afirmación, aparece tallada una sencilla paleta junto a unos pinceles. Algo así como Albert Sheldon Pennoyer fuit pictor.

Junto a sus restos se hallan, a derecha e izquierda, los de una bailarina inglesa cuyo nombre está casi borrado por el tiempo y los del presidente de una empresa de suministros. Resulta curioso: nos pasamos la vida eligiendo de quién queremos estar cerca, estrechando afinidades y esforzándonos por no erosionar relaciones, y al final nos puede tocar acceder al cielo pegados a alguien a quien no conocemos de nada.

En el cementerio británico también descansan militares, espías, diplomáticos, comerciantes, banqueros, aristócratas georgianos y algún colaborador nazi. Por haber, está hasta la legendaria espada Excalibur: la podemos encontrar labrada en la tumba de un hombre llamado Arthur muerto en 1854.

Todo a pocos metros del asfalto inclemente y los kebabs de la calle General Ricardos. Cierto es que el cementerio tiene un punto de oasis urbano, pero no es un lugar pulcro ni despejado. Es más bien un desván, una enciclopedia polvorienta a cielo abierto donde la luz se filtra por los cipreses y las flores asilvestradas para iluminar nombres que solo recuerda el mármol.

El origen del cementerio hay que buscarlo en la necesidad de enterrar en la muy católica ciudad de Madrid a cristianos no católicos.

Con los años, el camposanto se convirtió también en la última morada de personas que profesaban otra fe, como ciudadanos judíos. Por entonces, a mediados del XIX, el recinto destacaría en un paisaje esencialmente agrícola, pero ahora es toda una sorpresa encontrar la puerta roja que da acceso al sitio entre bloques de viviendas.

No es que sea como entrar en Narnia, pero tiene algo de cofre del tesoro escondido entre la monotonía del hormigón. Sobre la misma entrada, todo un escudo en piedra del Reino Unido nos da la bienvenida. Ahí termina Carabanchel y empieza la eternidad.

Pese al tópico de la muerte igualadora, y pese a que en el cementerio británico el pasado aparezca solidificado, hay diferencias palpables entre unos y otros. Hay, de hecho, pasados extraviados para siempre y otros que la envergadura de la tumba se encarga de evocar.

Entre los segundos destaca el panteón de los Bauer, un monumento funerario de inspiración neoegipcia con bellos capiteles de motivos vegetales. Uno lo ve y piensa en texturas refinadas, en negocios pujantes, en textos hebreos leídos con reverencia.

En este panteón descansan varios banqueros judíos de una dinastía, la de los Bauer, que estuvo vinculada con los Rothschild desde mediados del XIX. Sus días de gloria terminaron con el crack del 29 y la guerra civil. A este mausoleo le sigue en espectacularidad una intimidante sepultura negra con forma de pirámide en la que reposa Ekkehard Terstch.

Sí, padre del Hermann que se le ha venido a la cabeza. Ekkehard Terstch fue un diplomático austríaco, miembro de la SA, que trabajó en la embajada alemana en Madrid bajo las órdenes de Hans Lazar, amo y señor de la propaganda nazi en España.

Comparada con estas dos, la tumba de nuestro Albert Sheldon Pennoyer (1888-1957) parece del montón. Del montón bueno. No parece, desde luego, la de un tipo que combatió en la Primera Guerra Mundial, fundó una asociación amigos de los ferrocarriles, expuso en galerías de Nueva York y San Francisco, rescató en Italia obras de arte expoliadas por los nazis y, en una paradoja fatal, fue atropellado por un tren cerca de Aranjuez. Gaudí style.

Sucedió en Aranjuez porque a Pennoyer, como a tantos a otros americanos, le gustaba España. Y como tantos otros americanos, no tuvo reparos en visitar un país regido por un militar que había sido aliado de los nazis. Los senderos de la geopolítica son inescrutables.

Digamos que en los años 50 España queda rehabilitada en el contexto internacional: en 1951 Estados Unidos inicia las conversaciones con el régimen franquista para colaborar militarmente, las cartillas de racionamiento terminan en el 52, España entra en la ONU en el 55, Eisenhower visita Madrid en el 59 y todo está perdonado. El enemigo es ahora el comunismo. No pasa nada por frivolizar pintando unos castillos.

A día de hoy es posible indagar en el estilo de Pennoyer por varias vías. Para empezar, a través de las webs de dos museos estadounidenses, el Metropolitan y el Smithsonian. El primero conserva dos cuadros suyos, ambos de escenas españolas: una vista de las murallas de Chinchón y otra de la iglesia del Espíritu Santo de Ronda.

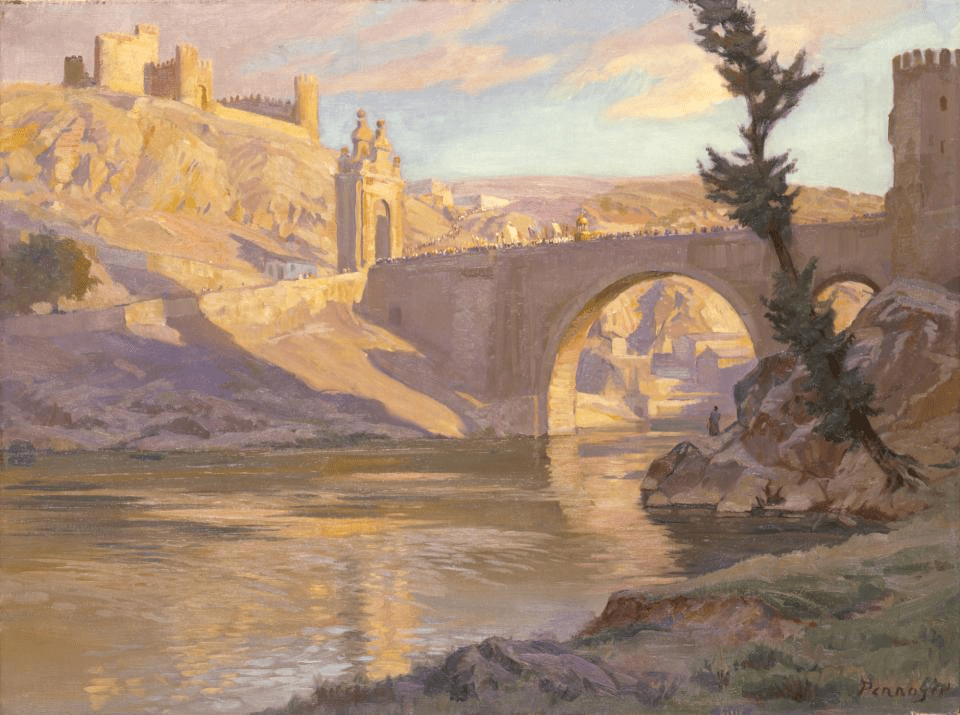

Con una ojeada a estas dos obras ya podemos intuir por dónde van los tiros. Por su parte, el Smithsonian custodia un óleo más o menos impresionista del Puente de Alcántara de Toledo en tonos pastel, bastante digno, fechado en 1926. Si nos planteamos malgastar algún dinero, podemos echar un ojo en portales de comercio electrónico, como E-Bay, donde por mil ochocientos cincuenta dólares podemos hacernos con este retrato de una mujer española pintado por Pennoyer.

De lo que no cabe duda, independientemente de la calidad de las obras, es de que Pennoyer quedó seducido por los tópicos patrios. Lo ratifica esta tópica escena en la que un torero risueño mira encandilado a una mujer con peineta. Casi se puede oír un cajón flamenco. Sin salir de Andalucía, en The hour of the siesta, Ronda podemos apreciar cómo el pintor californiano logra captar la quietud de una calle bañada por esa la luz totalizadora que obliga al descanso. Estas son las credenciales de Pennoyer.

Debe ser estupendo, como anfitrión, presumir ante tus invitados de tener en el salón un cuadro pintado por uno de los Monuments Men, pero hay que asumir que, con los pinceles, Albert Sheldon no era nada del otro mundo. Pero no nos vengamos abajo. Hay ocasiones en las que el mantra de que la realidad no basta se torna falso.

A veces la vida puede ser más sustanciosa, luminosa e interesante que la obra. Partiendo de esta premisa, y tras visitar E-Bay y los museos, nos quedan las hemerotecas. Con ellas podemos hacer zoom en la vida y milagros de este americano ilustre.

Rebobinemos hasta el inicio. Según parece, la familia descendía de pioneros californianos. El padre de nuestro protagonista fue un exitoso empresario de Oakland que, después de que sus hijos estudiasen un tiempo en New Jersey, los mandó a Suiza. Ese primer contacto con Europa fue crucial para ambos, que quedarían prendados del viejo continente.

Mientras Albert se dedicó al arte, su hermano Paul (que participó igualmente en las dos guerras mundiales) se convirtió en un abogado de renombre y en marido de la hija del legendario banquero J. P. Morgan.

Albert Sheldon Pennoyer no se casó nunca. Cuando le tocó elegir carrera se matriculó en Arquitectura, pero advirtió pronto que no quería pasarse la vida rodeado de planos, sino de pinturas. Viajó al París vibrante de las vanguardias, donde tuvo la oportunidad de estudiar la disciplina en una academia de prestigio, y más tarde siguió pintando en Nápoles con un distinguido paisajista italiano como mentor.

Regresó a su país en 1915, cuando la joven nación estadounidense proclama al mundo su grandeza: tiene lugar la Exposición Universal de San Francisco, un evento fastuoso que festejaba la inauguración del canal de Panamá. Fue, según los periódicos españoles de la época, una celebración «inmensa, esplendorosa, magnificente, suntuosa, regia, olímpica».

Nuestro Albert formó parte de la nómina de artistas de la sección estadounidense. Además, por esos años, el propio Pennoyer interioriza el desarrollo de su país. Queda seducido por los trenes y los ferrocarriles, otro símbolo de la viveza y el dinamismo norteamericanos.

En este sentido, escribirá que las locomotoras representan para él una conjunción de «belleza, velocidad y potencia». Con un regusto a Marinetti, pero en el lado bueno de la historia.

Frente a una California en la que la idea de progreso centellea, las naciones europeas se despedazan entre sí. Cuando Estados Unidos entra en la Gran Guerra, nuestro esmerado pintor viaja a Francia integrado en el Cuerpo de Camuflaje de Ingenieros, una unidad consagrada a disfrazar con pinturas y material orgánico (musgo, hojas o hierba) cosas como cañones ferroviarios de tamaño descomunal.

Luego la guerra termina, Estados Unidos sale reforzado y a Pennoyer la experiencia le sirve para participar, en 1923, en una muestra de una galería neoyorquina en la que se exhiben cuadros, ilustraciones y esculturas realizadas por miembros de dicho cuerpo. No es una temática muy rompedora.

De hecho, en aquel momento, a la par que las vanguardias arrasan los convencionalismos estéticos en Europa, en Estados Unidos el arte continúa teniendo un marcado carácter utilitarista. La pintura dominante es la regionalista, de la que Pennoyer no está muy lejos.

No vamos a decir que su pintura fuera «aburrida», pero tampoco vamos a decir que fuera especialmente estimulante. Como expone maravillosamente Annie-Cohen Solal en su biografía sobre el galerista Leo Castelli, el culto al trabajo en Estados Unidos no sintonizaba bien con determinados principios artísticos.

Así, explica, «todos los ingredientes de la identidad norteamericana (el ethos del pionero, la fe de los puritanos, el sentido mercantilista) se habían conjurado hasta entonces para rechazar al artista como ciudadano de segunda».

¿Se sentía Pennoyer un ciudadano de segunda? Seguramente se sentía respetado, pero no en la manera en que era respetado un artista europeo. C’est la vie.

Qué hace un tipo como tú en un cementerio como este

1932. Saltamos a España. Galeries Costa expone en Palma de Mallorca varios óleos de Albert Sheldon Pennoyer. Un periódico balear nos dice que el californiano tiene «facultades extraordinarias como dibujante, gusto delicado por el color y espontaneidad en la ejecución».

Sus cuadros, según se dice, poseen «factura y tonalidades exquisitas, que conservan, como fuego sagrado, la elegancia y gentileza de unas bellas damas». Nada más y nada menos. Seis años más tarde, en 1938, Pennoyer hace patente que no es un mero esteta: atraído quizá por los periplos de sus antepasados, publica un libro de xilografías y grabados que cuentan la historia de California. nazis

Avancemos ahora unas décadas, hasta el 22 de octubre de 1956. Hace dos meses que Jackson Pollock se ha matado en un accidente de coche. Pennoyer no se ha sumado a la revolución estética del expresionismo abstracto norteamericano, pero sus cuadros continúan gustando en determinados ambientes.

El periódico español Hoja del lunes recoge la presentación de treinta y cuatro cuadros suyos en el Centro Asturiano de Madrid. Según se explica, el pintor había recorrido «nuestro prodigioso país de punta a cabo» para admirar y pintar castillos, fortalezas y torreones. De este modo, la muestra constituía «un archivo de la belleza de nuestras piedras y de su heroica historia».

Naturalmente, los cuadros de Pennoyer tienen sabor romántico, lo que casaba bien con el pasado mitificado que al franquismo le interesaba transmitir. A la exposición asiste John Davis Lodge, embajador de Estados Unidos en España, que elogia de forma entusiasta a su compatriota. Cuatro días después, ABC recoge la noticia alicatando el arte del californiano con el engreimiento y la pompa nacionalista:

Es posible que Sheldon Pennoyer haya sido el primer pintor que atraviesa el Atlántico solo para recorrer España visitando sus castillos, con el fin de brindarlos luego al aficionado con minuciosa fidelidad. De él ha escrito Jaime Masaveu: «La fina disposición de Pennoyer para la luz y el color y, sobre todo —lo que es difícil hallazgo en un extranjero—, su despierta sensibilidad para captar los austeros matices del alma española y la grandeza eterna de su historia, simbolizados ambos en esos monumentos de rasgadas carnes que llamamos castillos, parecen increíbles». Estas palabras reflejan exactamente la realidad.

El redactor describe a Pennoyer como un señor alto, con bigote cuidado y el pelo largo echado hacia atrás, revelando así su «frente amplia, más de pensador que de artista». ¿Pertenecía a esa rara especie de semicalvos con pelo largo? Todo parece indicar que sí. Además, según ABC, el «simpático» pintor de Oakland era admirador de Velázquez y manejaba relativamente bien el castellano.

Cuando no, lo paliaba con su entusiasmo. Eso sí, de este «dinámico y expresivo» americano, ABC omite su contribución a la causa de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Debemos suponer, además, que «la grandeza eterna» de la historia española nada tiene que ver con ganar una guerra gracias al apoyo de nazis alemanes y fascistas italianos.

A continuación, el periodista señala que Pennoyer tiene similitudes estilísticas con Villamil y Carlos Lezcano, dos paisajistas españoles nacidos en el XIX. «Todo le emparenta con artistas que dieron importancia plástica a los monumentos de la vieja España». Y, para cerrar, la traca final: la exposición de Pennoyer «revela sobre todas las cosas, y aquí las cosas son las exégesis y los análisis, un profundo enamoramiento de España». Ahí está: el amor, ese cajón de sastre infalible e infinito.

Estos son los hechos, pasamos ahora a las especulaciones. Enamorado o no, quizá Pennoyer aprovechase alguna de sus estancias en Madrid para comer en Lhardy. Es plausible: comida de calidad y cliente atraído por la idiosincrasia española. El caso es que el fundador del icónico restaurante también reposa en el cementerio británico de Carabanchel.

Se llamaba Émile Hugenin Lhardy y nació en Montbeliard (Francia) en 1808, el año en que las tropas napoleónicas fueron derrotadas en Bailén. Su necrológica nos cuenta (y si fabula, quién somos nosotros para juzgarlo) que abandonó su hogar a los once años en busca de fortuna, y que antes de recalar en Madrid aprendió el oficio de pastelero en París. En Burdeos fue jefe de cocina del mejor restaurante.

En 1839, el año en que Espartero y Maroto se abrazan en Vergara, Emile funda su restaurante en la Carrera de San Jerónimo y pasa a ser llamado Emilio. Asombra a la clientela local con platos innovadores y una repostería virtuosa. Con el tiempo, y al calor de sus caldos, Lhardy se convierte en escenario de debates, confesiones e intrigas políticas.

A su muerte en enero de 1887, el Diario oficial de avisos de Madrid sentenciaba que «de un tiempo a esta parte» nadie había dado de comer en Madrid como Lhardy. «En su mesa se han servido», concluía el redactor, «los más exquisitos banquetes, y a su cocina han rendido tributo cuantos han querido solemnizar con suculentas comidas determinadas solemnidades». Amén.

Tal vez Pennoyer no comiese nunca en Lhardy. No podemos saberlo. Lo que podemos hacer es aventurar, entretejer la Historia en mayúscula con las de aquellos que reposan en el cementerio británico, y trazar así un tapiz de ilusiones, sombras y ficciones, un tour guiado de fantasmagorías.

Por la época en la que Lhardy funda su restaurante, a unos cuatrocientos metros del mismo se inaugura una casa de moda que rápidamente gozará de mucho prestigio: el alemán Heinrich Loewe Roessberg se alía con artesanos locales y abre un negocio de artículos de piel en la calle Echegaray. Muy pronto, la prensa ensalza los escaparates de Loewe, de los que, dice, son un alarde de gusto, arte y suntuosidad.

Todo el arco de la aristocracia madrileña comprará allí bolsos, carteras o petacas. Incluso la Casa Real se rinde a la calidad de la firma. A la altura de 1920, triunfan en Loewe «unos preciosos bolsitos de piel de antílope, con boquilla de concha y cierre de marfil». Cuando Pennoyer pasó por Madrid en los años 50, la empresa iba viento en popa y su local madrileño estaba ubicado en la Gran Vía.

Ahora está en Goya, pero lo relevante es que en el cementerio británico descansan cuatro miembros de la familia: dos hijos del fundador, Clara Loewe Hinton y su hermano Heinrich; la segunda esposa de este, Hedwig Loewe Zinterra; y Enrique Loewe Knappf, tercera generación, que estuvo al frente de la firma durante medio siglo.

Pequeño inciso. Hace poco, Netflix ha estrenado Jaguar, una serie irregular con Blanca Suárez y Óscar Casas que pretende ser un cruce entre La deuda, donde Jessica Chastain interpretaba a una agente del Mossad, y los cómics de acción sin más pretensión que divertir.

Todo esto, además, sin vocalizar demasiado, pero eso es harina de otro costal. El caso es que la serie va sobre cazar nazis. Y hace varias referencias a personajes reales. Bien, pues además de a Clara y a Heinrich, el fundador de Loewe tuvo una hija llamada Julia Loewe Hinton.

Julia se casó con Konrad Stauffer, un empresario cervecero alemán que llegó a dirigir Mahou. Ni ellos ni sus descendientes descansan en el cementerio británico ni tienen conexión con Pennoyer, pero sí con la oscura red de protección que, entre cafés, despachos, susurros y rúbricas, se urde en Madrid en los años 40.

Por ese sendero llegamos hasta Clara Stauffer Loewe, nieta del reverenciado fundador de Loewe, una mujer que se afanó en la protección de nazis huidos de Alemania que buscaban en España un destino plácido o un billete para Sudamérica.

Podemos tirar de este hilo y encontrar más piezas del puzle en el salón de té Embassy, que se ubicaba y se ubica en el número 12 del Paseo de la Castellana. Provisto de un aire moderno y ambiente chic, entre la clientela del Embassy se contaban diplomáticos de las distintas embajadas cercana. La fundadora nació en Irlanda, se llamaba Margarita Kearney Taylor (1890-1982) y descansa asimismo en el cementerio británico de Madrid.

Abrió su establecimiento el año que se proclamó la Segunda República y tuvo un éxito inmediato. En 1932, La Nación aseguraba que la distinguida dueña de Embassy podía estar satisfecha de haber conseguido «en un corto espacio de tiempo, hacer de su elegante casa de té la reunión habitual de la élite madrileña».

A partir de 1939, el local se convierte en parada obligatoria para los agentes de inteligencia de varios países que acuden allí para intercambiar mensajes y ver qué se cuece. Tintineo de cucharillas, poliglotismo, trajes exquisitos y miradas furtivas. ¿Pasó por allí Ekkehard Terstch? Parece probable. Eduardo Martínez Alonso sí rondó por Embassy durante la Segunda Guerra Mundial.

Lo ha contado su hija Patricia Martínez De Vicente en su libro La clave Embassy: Martínez Alonso contribuyó a la huida de ciudadanos perseguidos por el III Reich, tarea para la que se alió con Kearney Taylor, que tenía contactos con el servicio de inteligencia británico. Embassy se convirtió en la madriguera de esta red de protección.

Allí, los refugiados recibían alimento, ropa y documentación falsa que les permitía dar esquinazo tanto a la Gestapo como a la policía franquista.

Antes de volver a Pennoyer, y para cerrar el capítulo de las incursiones en vidas ajenas, merece la pena recordar a otro personaje que, casi seguro, también se tomó un té en Embassy: Arthur Ferdinand Yencken, quien yace asimismo en el cementerio británico. Nació en Australia y durante la Primera Guerra Mundial luchó por Gran Bretaña, obteniendo varias condecoraciones. En la década siguiente compaginó su trabajo con el tenis: llegó a competir en Wimbledon en las ediciones de 1926 y 1927.

Durante los años 30 fue escalando puestos la carrera diplomática, y en abril del 39 empezó a trabajar como consejero en la embajada británica en España. Aquí, su tarea fue más ardua que ganar sets y partidos: se las vio y se las deseó para asegurar la neutralidad española en la Segunda Guerra Mundial.

La península ibérica era un punto clave a nivel geoestratégico que, de apoyar explícitamente al Eje, podría poner las cosas feas a los aliados. Codo con codo con Samuel Hoare, embajador británico en España, Yencken negoció cuestiones relativas a refugiados o recursos naturales (por ejemplo, el wolframio que los nazis estaban explotando en Galicia) con el ministro español de Asuntos Exteriores.

Tal y como se indica en su lápida, Yencken murió en 1944 en un avión con destino a Barcelona, donde tenía previsto reunirse con prisioneros de guerra británicos.

Aunque la prensa de la época habló de accidente, un libro publicado en 2008 sugiere que su muerte no fue una desgracia fortuita, sino un sabotaje de los alemanes.

Sea como fuere, en el siniestro también perdió la vida el comandante Hilary Caldwell, adjunto del Aire en la embajada.

Al entierro acudieron numerosos altos cargos y se realizó un desfile militar en la plaza de la Independencia.

De toda la ceremonia, lo que más chirría es la tétrica paradoja final: durante el traslado hasta el cementerio de Carabanchel, los féretros recibieron el saludo de numerosas personas que permanecían firmes en la calle con el brazo en alto.

Volvamos, por fin, con nuestro amigo americano, como se vuelve a tomar una cerveza con un viejo conocido después de estar con compañeros nuevos. Mientras Yencken trataba con Hoare en Madrid, Pennoyer servía en el norte de África con la Fuerza Aérea del ejército estadounidense.

Después fue destinado a Italia con rango de capitán en el Monuments Fine Arts and Archieve Program, es decir, con los Monuments Men. A la par que los aliados iban liberando el país transalpino, Pennoyer iba realizando su verdadera obra maestra. No la llevó a cabo con pinceles, sino con una cámara Leica con la que fue fotografiando los escenarios por los que iba pasando.

Así, al tiempo que él y los suyos se afanaban en la salvaguarda de varias cimas del arte occidental, Pennoyer cuajó un catálogo de ruinas de una belleza cautivadora.

Actualmente, este archivo fotográfico se conserva en la Universidad de Princeton, que ha digitalizado unas cuantas imágenes para nuestro deleite. Son auténticas joyas, datadas entre 1944 y 1945, que documentan la devastación: puentes destrozados, palacios renacentistas de los que solo quedan vigas y alguna pared, detalles de frescos en los que se intuye una Madonna, iglesias en las que el altar ha quedado milagrosamente intacto… y, de vez en cuando, una luz.

Una luz inquebrantable que no claudica, una luz capaz de restaurar la fe en una humanidad desgarrada. Por ejemplo, esta fotografía de la talla de una virgen sobre las ruinas de Montecassino es verdaderamente sobrecogedora y representa bien el espíritu de la misión: la supervivencia de expresiones culturales que se yerguen entre la desolación.

Nuestro pintor reconvertido en fotógrafo también capturó momentos de cariz más político, como esta imagen de dos altos mandos examinando los archivos de Mussolini. No sabemos si antes de la Segunda Guerra Mundial había cogido una cámara, pero debió ser así, porque la sensibilidad de Albert Sheldon es palpable.

Adorno sostuvo que no tenía sentido escribir poesía después de Auschwitz, pero hay poesía en el deseo genuino de recobrar el patrimonio artístico para brindárselo a las generaciones futuras y que estas lo preserven para las venideras. Se ve en esta instantánea, en la que unos hombres retiran escombros en una iglesia.

Si nos fijamos, podemos advertir que la estatua yacente de ese sepulcro gótico ha sido destrozada, pero la obra aún no está del todo perdida. Existe la esperanza. Existe el porvenir. Y Pennoyer se esmeró en capturarlo. Albert Sheldon Pennoyer, nacido en Oakland en 1888 y enterrado en Carabanchel en 1957, no fue un gran pintor, pero fue uno de los Monuments Men.

Deja un comentario