«¡Yo acuso!» El caso Dreyfus y el big bang del periodismo moderno

Jot Down(E.J.Rodríguez) — Todo empezó como en una moderna película de espías: con el hallazgo de una nota manuscrita rota en cuarenta pedazos y desechada en una papelera. La nota originó un escándalo que tuvo en vilo a Francia durante años. No fue el primer gran escándalo periodístico de la era moderna, pero sí el más relevante y el que mejor puso de manifiesto, entre otras cosas, el enorme poder que estaba adquiriendo la prensa libre en las naciones occidentales.

Para bien y para mal. A finales del siglo XIX, cuando no existían internet ni las «redes sociales» cibernéticas, el escándalo dividió a los franceses y convirtió el debate público en un intercambio de manipulaciones, calumnias, insultos, amenazas, atentados y disturbios.

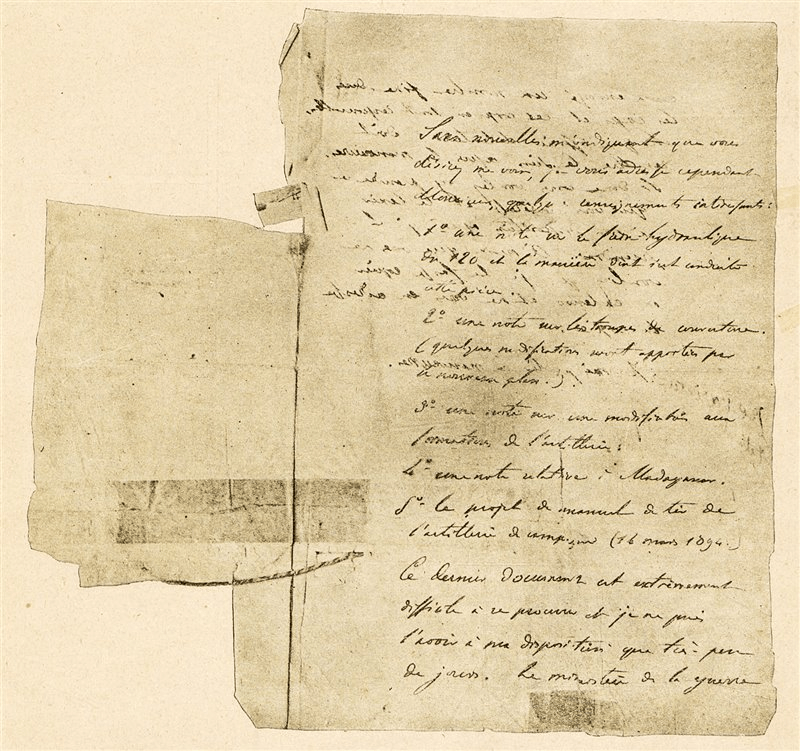

La nota que terminaría desatando el caos era una carta sin firmar en la que un francés anónimo, presumiblemente un oficial del ejército, enumeraba los secretos militares que estaba dispuesto a vender a los alemanes, viejos enemigos de la nación francesa. El agregado militar de la embajada alemana en París, Maximilian von Schwartzkoppen, recibió la nota, la leyó y después la rompió en pequeños pedazos que tiró en la papelera de su despacho, creyendo que nunca más oiría hablar de ella.

Tardaría pocos meses en descubrir la enormidad de su error. En 1894, cuando la nota fue descubierta, en Francia dolía aún una humillante herida de 1870, año en que la breve guerra franco-prusiana terminó con la sonora derrota francesa y la cesión de varios territorios (como Alsacia, que se convertiría en el epicentro del posterior escándalo).

Tras la derrota, entre los franceses se instauró una atmósfera de revanchismo que, veinticuatro años después, no había disminuido un ápice. Así, franceses y alemanes estaban ahora en paz, pero llevaban dos décadas sumidos en una tensa guerra fría que en Francia se caracterizaba por los arrebatos nacionalistas y xenófobos, la desconfianza hacia todo lo alemán y la paranoia sobre la posible existencia de espías y traidores.

La paranoia resultaría no estar demasiado alejada de la realidad, pese a que los alemanes afirmaban no estar interesados en espiar a los franceses. El embajador germano en París, el solemne y carismático conde George Herbert Münster, había prometido que ninguno de los diplomáticos que trabajaban para él intentaría organizar una red de espionaje.

La garantía personal de Münster venía avalada por sus años como respetado embajador alemán en Londres, y por su aparentemente inquebrantable sentido de la honorabilidad. Además, en un gesto de confianza hacia el gobierno de París, el embajador contrataba a personal francés para las tareas de mantenimiento cotidiano; entre esas tareas, la de limpieza.

Así, Münster pretendía demostrar que la embajada no tenía nada que esconder. Y es posible que fuese sincero, pero, queriéndolo él o no, sus promesas de juego limpio iban a terminar en el cubo de la basura, nunca mejor dicho.

En el Ministerio de la Guerra francés existía un servicio que, bajo el anodino título «Departamento de Estadística», era en realidad una primeriza agencia de contrainteligencia destinada, sobre todo, a intentar vigilar a posibles espías alemanes. La agencia llevaba menos de diez años en marcha y no había conseguido gran cosa.

Su director, el teniente coronel Jean Conrtad Sandherr, carecía de la imaginación suficiente como para organizar el contraespionaje nacional.

Además, se había convertido en un hombre enfermo que, distraído por sus males, no conseguía ejercer la suficiente autoridad entre sus sobordinados.

En una de las estancias del «Departamento de Estadística» descansaban bolsas de basura repletas de papeles desechados por la embajada alemana.

Habían sido recopiladas por una de las limpiadoras francesas que trabajaban en la embajada, una mujer de cuarenta años de edad llamada Marie Bastian, proletaria, analfabeta y de aspecto inofensivo; el director del contraespionaje, en un alarde de falta de elegancia, la describió como «una mujer vulgar, estúpida y completamente iletrada».

Marie Bastian era el prototipo de madre de familia de clase baja que trabaja para sobrevivir e intenta no meterse en problemas.

Los alemanes nunca llegaron a sospechar que, cada vez que Bastian vaciaba las papeleras de los despachos importantes de la embajada, guardaba el contenido y se lo entregaba a un contacto del Ministerio de la Guerra.

Las bolsas que periódicamente entregaba Marie Bastian iban acumulándose en el «Departamento de Estadística» sin que nadie se molestase siquiera en abrirlas. El coronel Sandherr, al enterarse de que en las oficinas había material potencialmente valioso como fuente de información sobre el ancestral enemigo, ordenó que se analizase el contenido. Ninguno de sus subordinados le hizo caso, lo que da buena idea de lo desorganizada que estaba todavía la contrainteligencia francesa.

Tuvo que ser otro oficial quien, intrigado, se asegurase de que las bolsas fuesen por fin examinadas. Así fueron encontrados los cuarenta pedazos del papel que, una vez reconstruido, se haría famoso entre los franceses con el simple nombre de le bordereau, «la nota», sin más adjetivos. En el futuro cercano, ningún francés necesitaría aclarar durante una conversación a qué bordereau se estaba refiriendo. En Francia, solamente habría una nota de la que hablar.

La paranoia se transformó en locura generalizada cuando se supo que la nota encontrada por la limpiadora madame Bastian procedía de un traidor que estaba filtrando secretos militares al país más odiado. ¿Quién era el traidor? Lo único que se podía deducir de la nota era que su autor debía de ser un militar de alto rango que tenía acceso a informaciones del Estado Mayor; probablemente un oficial de artillería, pues sobre la artillería giraban varios de los secretos militares que ponía en venta.

En el ejército había varios candidatos que pudiesen encajar en ese retrato robot, así que la búsqueda se antojaba difícil y trabajosa. El ministerio y el alto mando militar, sin embargo, decidieron que no les convenía perder tiempo y recursos buscando al culpable.

Era más sencillo encontrar un cabeza de turco, con lo que se evitaría una posible investigación a fondo muy incómoda en la que pudiesen quedar expuestas las torpezas del sistema de contrainteligencia (ya por entonces, el Ministerio de la Guerra había sido pasto de numerosas críticas en los periódicos por su inoperancia en diversos asuntos).

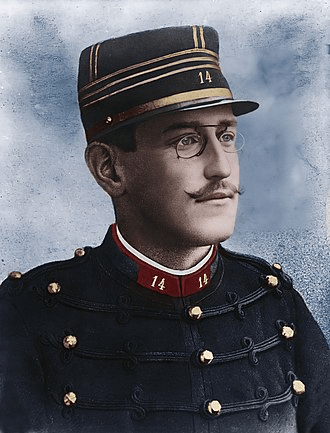

La cúpula militar señaló como presunto autor de la nota al oficial de artillería Alfred Dreyfus, de treinta y cinco años de edad, elegido como principal sospechoso más por sus características personales que por el peso de las evidencias. Dreyfus fue detenido, chantajeado, presionado y maltratado, pero nunca quiso admitir los cargos.

Después fue sometido a consejo de guerra sin más pruebas que los peritajes de tres «expertos» en grafología, quienes aseguraban que la letra del bordereau coincidía con la de Dreyfus (aunque no era así) y un expediente de presuntas informaciones inculpatorias que nadie más conocía, pues el tribunal mantuvo lo bajo secreto de sumario, oculto a los ojos de la prensa y el público. Dreyfus fue condenado a cadena perpetua —la pena de muerte había sido abolida— y expulsado del ejército.

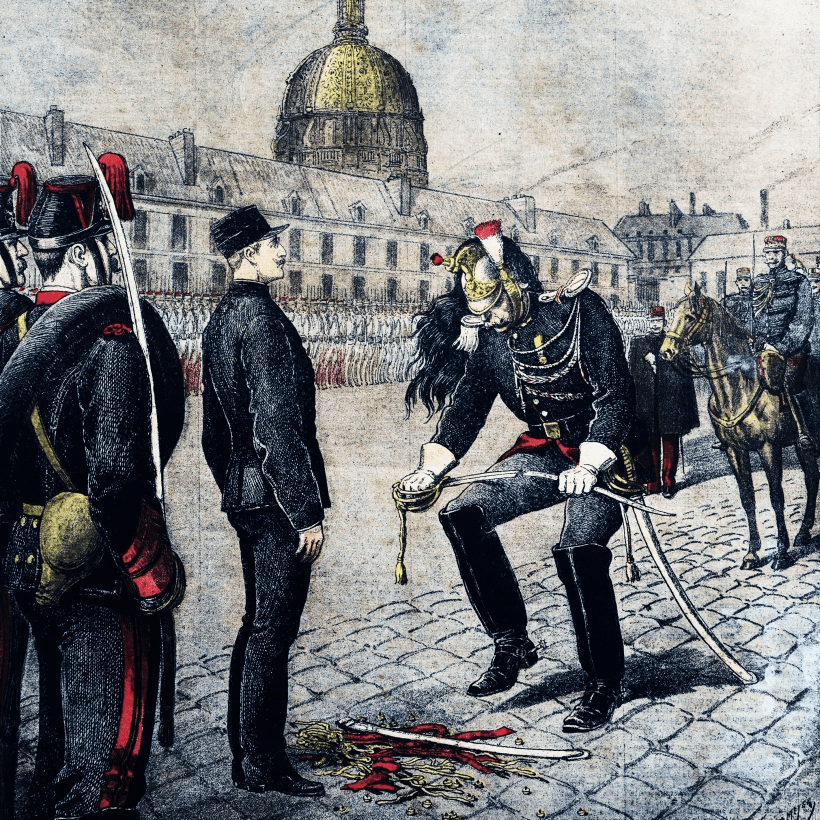

Durante la humillante degradación militar de Dreyfus, una ceremonia similar a las que vemos en el cine, se le arrancaron los galones e insignias del uniforme, y se le desposeyó de su sable, que fue partido por la mitad. En aquel instante de supuesta vergüenza, un altivo Dreyfus se limitó a decir en voz alta para que lo pudiesen oír todos los soldados presentes: «Estáis degradando a un hombre inocente. ¡Viva Francia! ¡Viva el ejército!».

Alfred Dreyfus fue trasladado al complejo penal de la isla del Diablo, un archipiélago de tres pequeños islotes en la lejana Guayana francesa. Era el mismo penal tropical en que sería ambientada la famosa novela carcelaria Papillon y su correspondiente adaptación cinematográfica de 1973, protagonizada por Steve McQueen y Dustin Hoffman.

En la isla del Diablo, Dreyfus fue aislado de los demás presos, obligado a malvivir en una insalubre cabaña, vigilado veinticuatro horas al día, padeciendo malnutrición, bebiendo agua estancada que le producía incapacitantes disenterías, y enfermando de malaria. Intentar escapar del archipiélago parecía una locura.

Para alcanzar la costa sudamericana, un fugitivo debería atravesar nadando once kilómetros de aguas traicioneras repletas de tiburones. Allí, Dreyfus pasaría varios años sin recibir noticias de Francia, y por lo tanto ignorando que su condena terminaría convirtiéndose en el asunto central de la política de su país.

La elección de Dreyfus como cabeza de turco fue astuta. Su figura despertó los prejuicios de una buena parte de la población francesa que, en un principio, lo aceptó como culpable. Para empezar, Dreyfus era alsaciano. La Alsacia que Francia había perdido en la guerra había sido antes alemana, así que muchos alsacianos habían nacido como franceses pero tenían orígenes étnicos alemanes. Era el caso de Dreyfus, aunque este no tenía motivos para ser fiel a Alemania.

De niño había sido testigo de la guerra franco-prusiana y, cuando Francia perdió el territorio, había tenido que huir de Alsacia junto con su familia. De hecho, pese a la posición adinerada de su familia, Dreuyfus había entrar en el ejército para demostrar su patriotismo. Podía tener raíces germánicas, pero se consideraba francés y nada más que francés. Además, y esto era quizá el elemento definitorio que lo convertía en perfecta cabeza de turco, Dreyfus era judío, lo cual despertaba un prejuicio entonces muy extendido en Francia como en toda Europa: el antisemitismo.

Por si fuese poco, Dreyfus podía ser acusado sin que le surgieran defensores en el ejército, pues apenas tenía amigos entre los militares. Alfred Dreyfus era un hombre de carácter altivo y orgulloso, poco dado a la socialización. Casado y fiel a su mujer, no salía a beber o jugar a las cartas con otros militares. Nadie en su entorno podía decir sinceramente que tenía motivos para sospechar que Dreyfus era innoble. Sin embargo, provenía de una familia rica y esto despertaba envidias entre los oficiales que dependían de sus respectivos sueldos; esto, sumado a su antipatía, hacía que no fuese muy apreciado.

Con Dreyfus languideciendo al otro lado del Atlántico, en la lejana Sudamérica, el escándalo de espionaje pareció resuelto. La opinión pública francesa había decidido creer en su culpabilidad. Solo una minoría albergaba dudas. Desde antes del consejo de guerra, el hermano mayor de Alfred, Mathieu Dreyfus, había peleado por demostrar su inocencia. Se había entrevistado con oficiales de la contrainteligencia, había contratado abogados, y todo sin resultado.

No desfallecía, pero se encontraba con un muro de ocultaciones y hasta amenazas de que, si no dejaba de molestar, se arriesgaba a ser arrestado y juzgado como cómplice. En un momento bajo, Mathieu llegó a recurrir a los servicios de un vidente, quien le dijo que su hermano había sido condenado con ayuda de «un informe secreto» fraudulento. Ya fuese por casualidad o por obra de alguna filtración, la información del vidente se ajustaba a la realidad.

Con el transcurso de los meses empezaron a abrirse algunas grietas. Las inconsistencias del proceso, el carácter arbitrario de los peritajes grafológicos que habían condenado a Dreyfus y la ausencia de otras pruebas de peso conocidas empezaron a atraer la atención de algunos individuos, incluidos algunos militares que intentaron ahondar más en el asunto.

El comandante Georges Picquart, nuevo director del «Departamento de Estadística», empezó a revisar documentación relacionada e hizo descubrimientos muy delicados. Para empezar, supo de la existencia del expediente secreto que había ayudado a decidir el destino de Dreyfus en el consejo de guerra, y pidió examinarlo, cosa que le permitía su nueva posición como jefe de la contrainteligencia. Anodadado, Picquart comprobó que en el expediente secreto no había ninguna prueba digna de tal nombre.

Entre las «evidencias» contra Dreyfus se hallaba correspondencia entre Maximilian von Schwartzkoppen y el teniente italiano Alessandro Panizzardi, con quien mantenía una relación homosexual clandestina. En aquellas cartas, ambos hablaban de un tal «D.» a quien calificaban como un canalla; los acusadores del tribunal habían decidido que esa inicial se refería a Dreyfus, sin importar que el propio von Schwartzkoppen desmentía que conociese a Dreyfus o que hubiese tenido contacto alguno con él.

La afirmación de von Schwartzkoppen fue desdeñada por los militares franceses como una mentira más de los malvados alemanes, pero von Schwartzkoppen continuó insistiendo (sin efecto) y volvió a afirmarlo en sus memorias, escritas varias décadas después.

Cada nuevo hallazgo iba despertando dudas en Picquart. Por otras vías llegó a sus manos un mensaje manuscrito en un pequeño papel azul que se haría famoso con el nombre petit bleu. Picquart se dio cuenta de que la caligrafía del petit bleu era idéntica a la del bordereau que había condenado a Dreyfus.

Y el autor del petit bleu no era Dreyfus, sino el oficial Ferdinand Walsin-Esterhazy. Este hallazgo, el descubrimiento de quien parecía ser el auténtico culpable de la venta de secretos a Alemania, dejó conmocionado a Picquart. Supo que había encontrado la prueba con la que dejar en ridículo al ejército del que él mismo formaba parte, y al servicio de contrainteligencia del que ahora era director.

Sin saber qué hacer, habló de estos hallazgos a algunos amigos militares, quienes le aconsejaron callarse y no seguir con una investigación que costarle la carrera y, en el peor de los casos, una acusación de traición. Al final, Picquart decidió no arredrarse, y llevó toda la información reunida a sus superiores del Estado Mayor.

Su decisión fue honrada pero, en efecto, tuvo consecuencias negativas. Es verdad que Esterhazy fue sometido a consejo de guerra por el evidente parecido de su letra con la del bordereau. Se hicieron públicos algunos antecedentes escandalosos que incluían antiguos insultos al ejército y a Francia, proferidos ante testigos en varias de sus numerosas borracheras.

También se supo de sus enormes deudas de juego; las apreturas económicas eran un posible motivo para vender secretos a una potencia extranjera. Pese a todo esto, la cúpula militar no estaba dispuesta a considerar una admisión de error en la condena a Dreyfus. Así, el tribunal militar absolvió a Esterhazy, a quien una multitud clamorosa esperó a las puertas del tribunal, para vitorearlo como a un héroe. En cuanto a Picquart, su carrera se fue al garete, tal y como le habían advertido sus amigos.

Primero fue destituido como director de la contrainteligencia y enviado a un escuadrón de francotiradores en Túnez, una especie de seudojubilación con deshonor. Después fue acusado de haber falsificado el petit bleu, la carta que había servido para acusar a Esterhazy. Así, como premio por sus esfuerzos para desvelar la verdad y hacer justicia, Picquart tuvo que sentarse ante un consejo de guerra. Fue expulsado del ejército (o, más bien, obligado a dimitir).

La cúpula militar se había enrocado en la culpabilidad de Alfred Dreyfus para no tener que admitir que todo el asunto había consistido en un cúmulo de manipulaciones y mentiras. Pero ya era tarde para barrerlo todo bajo la alfombra, y ni siquiera la defenestración de Picquart sirvió para contener el escándalo. Se habían hecho evidentes las inconsistencias y contradicciones del proceso judicial a Dreyfus. Esto provocó un serio cisma en la opinión pública, la misma que hasta entonces había aceptado mayoritariamente la culpabilidad del oficial alsaciano.

Poco antes, la campaña de Mathieu Dreyfus en favor de su hermano había sufrido una indiferencia general, pero ahora cobraba repentina importancia el movimiento de los dreyfusards o «dreyfusistas», formado por muchos que habían empezado a creer en la inocencia del militar encarcelado. Como reacción, quienes todavía se empeñaban en su culpabilidad empezaron a ser conocidos como antidreyfusards o «antidreyfusistas».

Toda Francia quedó cautiva del debate, y casi no se hablaba de otra cosa. Tanto era así, que l’affaire Dreyfus («el caso Dreyfus») empezó a ser conocido sencillamente como l’affaire («el caso»). Sin necesidad de añadir el apellido, todo el mundo sabía de qué caso se estaba hablando, pues solamente había un caso sobre el que discutir en Francia.

Esto sería difícil de entender sin el complicado contexto de la política francesa de la época. El volcán político que supuso el caso Dreyfus no se debía sencillamente a las opiniones enfrentadas sobre la culpabilidad de un oficial de artillería. Es verdad que el revuelo mediático sobre los detalles del proceso a Dreyfus se convirtió en el primer «juicio paralelo» multitudinario de la historia de la prensa, pero la discusión iba mucho más allá.

Aunque Alfred Dreyfus era el símbolo central del debate nacional, realmente se enfrentaban dos visiones contrapuestas de Francia que se enfrentaban en casi todo, desde la relación entre los distintos poderes y la influencia del ejército hasta los límites de la libertad de expresión individual y de la libertad de prensa. Por lo general, los sectores progresistas caían en el lado dreyfusista y defendían una República laica sin injerencias de los militares o la Iglesia.

Los dreyfusistas entendían que el futuro de la República estaba ligado al futuro de Dreyfus no porque Dreyfus hubiese sido un personaje poderoso o influyente, que nunca lo había sido, sino porque su condena demostraba que el ejército podía salirse con la suya frente a los poderes civiles, sorteando los procedimientos que conforman el esqueleto de una democracia.

Los sectores más conservadores que solían caer del lado antidreyfusista eran nacionalistas y católicos. Añoraban una Francia imperial caracterizada por una monarquía militarizada. Para esos sectores derechistas, la condena de un alsaciano judío era satisfactoria porque parecía confirmar sus prejuicios xenófobos y étnicos. Además, pensaban, si el ejército reconocía su error su imagen quedaría gravemente trastocada.

La derecha nacionalista consideraba al ejército una parte fundamental del esplendor de Francia, así que el ejército no podía ser puesto en duda. Era la propia República y su gobierno los que debían ser puestos en duda por haber defendido a un espía criminal. El trasfondo político estaba implícito en el acalorado debate público más centrado en los infinitos detalles de las investigaciones y los procesos judiciales.

La prensa jugó un papel fundamental en el estallido de la virulenta discusión pública entre estos dos bandos cada vez más irreconciliables. Casi todos los periódicos franceses seguían alguna ideología política, y muchos apenas sobrepasaban la categoría de panfletos. La opinión vencía a la información, pero lo que de verdad imperaba era el juego sucio periodístico. Periódicos de ambos bandos publicaban diatribas emocionales y exaltadas, e intentaban desacreditar a las voces opinantes del bando contrario.

En esta tormenta periodística adquirió particular importancia el mundo intelectual y artístico, que había quedado dividido como la propia sociedad francesa. Entre los dreyfusistas más célebres estuvieron los escritores Marcel Proust, Anatole France y Guillaume Apollinaire, el científico Henri Poincaré, el pintor Claude Monet, y la por entonces actriz más famosa del mundo, Sarah Bernhardt.

En general, los intelectuales, científicos y artistas solían inclinarse por el lado dreyfusista, pero también los hubo que adoptaron la actitud contraria, como los pintores Pierre August Renoir y Edgar Degas. Estos son solo algunos de los nombres más conocidos, pero rara era la figura pública que no albergase opinión sobre el caso.

Pero el dreyfusard más insigne, el hombre que realmente lo cambió todo fue, por descontado, Émile Zola. Con un único artículo, Zola supo, mejor que cualquiera de las demás figuras públicas de su tiempo, captar el espíritu de la disputa y poner todo un país patas arriba hasta forzar un cambio que tan solo un día antes había parecido impensable.

Émile Zola era el escritor contemporáneo más respetado de Francia cuando decidió jugarse su posición y hasta su libertad en pos de lo que consideraba una causa justa. De paso, sentó uno de los hitos fundamentales, si acaso no el más fundamental, en la historia de la prensa escrita. Su fama se había labrado con las novelas, pero en su juventud había sido periodista más por necesidad que por vocación (aunque su posterior literatura de ficción conservaría un fuerte anclaje en la realidad social).

En el punto álgido del caso Dreyfus, sin embargo, la pulsión periodística de Zola retornó de la manera más espectacular. Se inmiscuyó de lleno en l’affaire hasta el punto de convertirse en un segundo protagonista. Tenía por entonces cincuenta y ocho años de edad y ninguna necesidad de complicarse la vida. Gozaba de prestigio literario internacional y había ganado dinero suficiente como para no preocuparse nunca más por su situación económica.

Vivía a veinticinco kilómetros de París, en la pintoresca Médan, donde habitaba una recoleta y agradable mansión en la que recibía a grandes nombres de la esfera cultural francesa, muchos de los cuales se contaban entre sus amigos.

El caso Dreyfus pudo más que toda esa comodidad. Cuando Alfred Dreyfus llevaba tres años languideciendo en la Guayana, Zola decidió dar un golpe sobre la mesa. El 13 de enero de 1898, Francia entera fue sacudida por la portada del diario socialista parisino L’Aurore, enteramente ocupada por una extensa «Carta al presidente de la República, por Émile Zola». Lo primero captaba la atención era el espectacular titular, impreso en letras casi tan grandes como las del propio nombre del periódico: J’Accuse…!

El escritor más famoso del país se dejó de literatura y se limitó a componer una afiladísima exposición de las tropelías que los militares tribunales habían estado cometiendo en los procesos a Dreyfus, Esterhazy y Picquart. No solo denunciaba una conspiración para desviar la causa de la justicia sino que, al terminar su relato y como prometía el sonoro título, señalaba con nombres y apellidos a los militares y peritos judiciales a quienes consideraba responsables directos de las manipulaciones, amén de señalar a algunos periódicos que habían participado en la posterior campaña de desinformación. Así terminaba el texto:

Yo acuso al teniente coronel Paty de Clam [militar aficionado a la grafología y responsable de la primera acusación a Dreyfus, n. del R.] de haber sido el diabólico perpetrador del error judicial, quiero creer que inconsciente, y de haber defendido su nefasta obra durante tres años con las maquinaciones más absurdas y descabelladas.

Yo acuso al general Mercier [ministro de la Guerra, n. del R.] de ser cómplice, al menos por debilidad mental, de una de las mayores injusticias del siglo.

Yo acuso al general Billot de haber tenido en sus manos pruebas de la inocencia de Dreyfus y haberlas sofocado, de ser culpable de este crimen de lesa humanidad y lesa justicia, con el fin de salvar al comprometido Estado Mayor.

Yo acuso al general de Boisdeffre y al general Gonse de ser cómplices de ese mismo crimen, el uno sin duda por su pasión clerical, el otro quizá por ese espíritu corporativista que hizo inexpugnables a los oficiales del consejo de guerra.

Yo acuso al general de Pellieux y al comandante Ravary de haber conducido una investigación perversa, entiéndase una investigación de la más monstruosa parcialidad, de la que tenemos, en el informe del segundo, un imperecedero monumento de ingenua audacia.

Yo acuso a los tres expertos en grafología, señores Belhomme, Varinard y Couard, de haber escrito informes mentirosos y fraudulentos, salvo que un examen médico declare que los tres padecen alguna enfermedad de la visión y el juicio.

Yo acuso a los oficiales del Ministerio de Guerra de haber mantenido en la prensa, particularmente en los diarios L’Éclair y L’Écho de París, una campaña abominable para desinformar al público y ocultar sus propias culpas.

Yo acuso finalmente al primer consejo de guerra de haber violado el derecho, al condenar a un acusado con una prueba que se mantuvo en secreto, y acuso al segundo consejo de guerra de haber ocultado esa ilegalidad, cometiendo el crimen jurídico de absolver a sabiendas a un culpable.

Al proclamar estas acusaciones, no ignoro que me someto a los artículos 30 y 31 de la Ley de Prensa del 29 de julio de 1881, que castigan los delitos de difamación. Y voluntariamente me expongo a ello.

En cuanto a la gente a la que acuso, no los conozco, nunca les he visto en persona, no albergo resentimiento ni odio hacia ellos. Para mí son solo entidades, espíritus del mal social. Y lo que aquí hago es solamente una manera revolucionaria de acelerar la explosión de la verdad y la justicia.

El impacto del «¡Yo acuso!» en la opinión pública fue tremendo. Aquel día, L’Aurore decuplicó su tirada habitual de treinta mil ejemplares hasta los trescientos mil, y no hubo rincón de Francia en el que el nombre de Zola no circulase de boca en boca.

A diferencia de otros muchos ataques vertidos contra unos y otros en la prensa, Zola sostenía sus acusaciones finales con un relato propio de un fiscal, pero el propio escritor sabía que se garantizaba una visita al banquillo de un tribunal cuando aquellos a quienes señalaba lo denunciasen por calumnias.

Como hemos visto, en el propio texto recordaba bajo qué artículos concretos se lo podía denunciar. Y esa era precisamente la intención de Zola. Pensaba que, de terminar él mismo ante un tribunal, su renombre convertiría el caso Dreyfus en un asunto de interés internacional. Ambas cosas sucedieron.

Zola fue acusado de calumnias y se inició un juicio en el que se enfrentaba a la máxima condena por calumnia (un año de cárcel y tres mil francos de multa), además de a peligros físicos, pues al acudir al tribunal, Zola tenía que enfrentarse a una multitud furiosa que lo acusaba de traidor. Con todo, tal y como él había previsto, su procesamiento sirvió para que el caso Dreyfus empezase a aparecer en los periódicos extranjeros.

El juicio contra Émile Zola fue, como los anteriores, un despropósito. El abogado del escritor, Fernand Labori, mantuvo tensos intercambios con un tribunal que saboteaba cada una de sus maniobras y ponía toda clase de problemas para la intervención de los numerosos testigos de la defensa. Apenas empezado el juicio, cualquier esperanza de que Zola fuese absuelto quedó rápidamente disipada.

Ante esto y el creciente ambiente de agresividad que rodeaba el proceso, los amigos de Zola insistían en que saliera del país para evitar la cárcel en caso de ser condenado, o un atentado en caso de ser absuelto. Con el juicio todavía en marcha, el escritor terminó haciendo caso y embarcó hacia el Reino Unido.

«¡Yo acuso!» consiguió atraer la atención internacional y estaba destinado a influir decisivamente sobre el desarrollo del caso Dreyfus, pero tuvo también inesperados efectos negativos que deprimieron a Zola. Durante los dos meses siguientes a la publicación, setenta localidades francesas sufrieron disturbios, o más bien pogromos racistas en los que se agredía a ciudadanos judíos y se encendían hogueras usando ejemplares del periódico L’Aurore.

Los disturbios estuvieron dirigidos, o cuanto menos instigados, por organizaciones nacionalistas que empapelaron las calles con carteles antisemitas. El lado negativo del poder de la prensa quedó también demostrado por la influencia que ciertos titulares falaces del extranjero tenían en la propia Francia.

Cuando un periódico sensacionalista inglés publicó la noticia de que Alfred Dreyfus había intentado fugarse de la isla del Diablo, la historia llegó a Francia, cruzó el Atlántico hasta la Guayana y llegó a oídos de los carceleros de Dreyfus, quienes decidieron encadenarlo al camastro de su cabaña, pese a que Dreyfus nunca había intentado fugarse.

De hecho, Dreyfus no solo estaba demasiado débil como para pensar en escapar, sino que desconocía todo lo que estaba sucediendo en la Francia continental. No había oído hablar del movimiento dreyfusista ni de que el mismísimo Zola había intervenido en su favor con tanta vehemencia, así que su encadenamiento fue una desagradable sorpresa más.

El papel de la prensa fue denostado no solo por Dreyfus, sino por algunos periodistas franceses que, aunque parezca chocante, denunciaban ellos abusos que los periódicos estaban haciendo de su recién descubierto poder. En octubre de 1899, el periodista francés de origen checo Henri Blowitz, que ahora residía en los Estados Unidos, publicó en la revista The North American Review un análisis titulado «La prensa francesa y el caso Dreyfus», y estas eran algunas de sus impresiones:

La caída del imperio rápidamente cambió las maneras y el espíritu de la prensa. (…) En los últimos veinticinco años, un único diario ha sido castigado con una multa. Fue el diario que acusó a M. Challemel Lacour [presidente del Senado] de haber hecho trampa jugando a los naipes. En general, como espectáculo, el periodismo malicioso puede mantenerte atado de pies y manos para desdén de la humanidad.

Hombres, mujeres, niños, incluso los ancestros de cada cual son puestos con absoluta impunidad en manos de la prensa, y no existe suficiente compensación judicial. (…) La persona difamada está obligada a citar al periódico que la ha atacado a una vista preliminar antes del juicio, y aquellos individuos cuya profesión no obliga a entrar en semejante lucha, casi siempre dudan si presentarse a esa vista preliminar.

Varios días antes de que empiece el juicio propiamente dicho, el periódico acusado publica la lista de los miembros del jurado. Así, cuando el difamado ya aterrado por lo solemne del entorno aparece en el tribunal, el diario aterroriza también al jurado que ha de dictar sentencia. Así que es muy raro que una persona privada inicie semejante combate. Aún más raro es ver un juez que se atreva a desafiar a un periódico para defender a un ciudadano. (…)

Durante el juicio de Zola, el infortunado jurado tuvo que deliberar en mitad de pasiones encendidas y bajo las amenazas de periódicos que acusaban a sus integrantes de traicionar a la patria. El jurado terminó pronunciando la pena más alta para Zola, cuando, unos meses después, quedó probado que Zola había sido simplemente un testigo y casi podría decirse que un profeta.

Además de la internacionalización del caso, la grana portación del «¡Yo acuso!» consistió en la presentación compacta y transparente de la información más pertinente en torno al caso. Hasta entonces había imperado el ruido de una discusión confusa e interminable, y para un francés común había sido difícil componerse un esquema claro de los acontecimientos.

Aunque las reformas educativas habían elevado los niveles de alfabetización muy por encima del promedio europeo, muchos ciudadanos recibían sus informaciones de oídas o de periódicos locales que respondían, por lo general, a intereses partidistas. Fue Zola quien presentó ese esquema; quien quisiera saber qué había ocurrido en el caso Dreyfus, encontraría en «¡Yo acuso!» la explicación más clara, transparente y concisa.

Pese a los numerosos ataques que recibió Zola, nadie fue capaz de desmentirlo presentando un relato alternativo que tuviese lógica, así que la neblina del embarullado juicio paralelo empezó a disiparse.

Las consecuencias no tardaron en producirse. Conspiradores que habían recibido el visto bueno de la cúpula militar empezaron a ser investigados, y ahora en serio. Por ejemplo, fueron descubiertas las manipulaciones del oficial de contrainteligencia Hubert Joseph Henry, que tiempo atrás había falsificado dos de los documentos que habían ayudado a inculpar a Dreyfus. Fue detenido e interrogado; durante una hora, creyendo quizá que la cúpula militar aún lo estaba protegiendo, Henry negó las acusaciones.

Sin embargo, al darse cuenta de que estaba solo, terminó confesando y fue encarcelado.

Poco después se suicidó en su celda, desangrado tras haberse provocado una herida en el cuello.

Estos descubrimientos empezaron a sucederse y el castillo de naipes del caso Dreyfus se tambaleó por primera vez en años.

El Tribunal Supremo francés anuló el consejo de guerra que había condenado a Dreyfus a cadena perpetua, y ordenó que se repitiese el juicio en otro tribunal militar.

Fue entonces cuando Dreyfus, atónito, supo por fin todo lo que había estado sucediendo en su país mientras el sobrevivía como podía en la infernal isla del Diablo.

La cúpula militar no iba a rendirse tan fácilmente, sin embargo. Aunque Dreyfus fue devuelto a Francia, se lo mantuvo encerrado en la cárcel militar de Rennes a la espera del nuevo juicio, pese a que técnicamente ya no pesaba condena alguna sobre él.

Durante un mes, Dreyfus estuvo en su celda hablando con sus abogados y estudiándose muchos detalles, para él hasta entonces desconocidos, de su propio caso. Por cierto, un cambio gubernamental permitió el retorno de Zola, a quien ya no se atrevieron a enviar a prisión. Zola colaboró como pudo con la defensa jurídica de Dreyfus.

El 7 de agosto de 1899 comenzó en Rennes el segundo consejo de guerra contra Dreyfus. La tensión era tal que las autoridades decretaron el estado de sitio para toda la ciudad. Y no exageraban con la medida. El abogado de Zola fue tiroteado por la espalda en los alrededores del tribunal, aunque sobrevivió y, con el tiempo, pudo reanudar su trabajo.

El primer día del juicio, Alfred Dreyfus acudió al tribunal, lo cual era un momento histórico que tenía a los franceses en vilo. El hombre que había centrado la discusión política francesa apareció en público por primera vez en varios años. Su aspecto produjo conmoción entre los presentes, pues era evidente que aquel hombre demacrado había atravesado por un infierno y no se parecía a las imágenes que se habían popularizado por todo el país.

El sector conservador del ejército seguía resistiéndose a admitir sus errores. Los testimonios que varios altos mandos dieron ante el tribunal parecieron increíbles. Como contraste, aquel Dreyfus que parecía enfermo sorprendió a todos los presentes cuando demostró que se había familiarizado con los papeles del caso hasta el punto de mostrar un completo dominio de la situación.

Aun así, el consejo de guerra demostró una vez más que no servía para impartir justicia, sino para defender los intereses de la cúpula militar. Dreyfus fue nuevamente condenado por espionaje pese a la total ausencia de pruebas convincentes, aunque esta vez el tribunal citó «atenuantes» para tratar de contemporizar con la opinión pública. Dreyfus fue sentenciado a diez años de prisión. Como de costumbre, recibió el castigo con la cabeza alta y reafirmando su inocencia.

Esta vez, sin embargo, la idea de enviar a Dreyfus a la cárcel tenía implicaciones que un lustro atrás no había tenido. Ahora, el mundo estaba pendiente del destino de Dreyfus, y su encarcelamiento podría convertirse en un motivo de escarnio internacional para Francia. De hecho, esta nueva condena constituyó un escándalo en el extranjero.

Muchas figuras foráneas denostaron públicamente a las autoridades francesas; uno de los ejemplos más célebres es del compositor noruego Edvarg Grieg, quien se negó a acudir a su programada gira por el país galo. Mantener a Dreyfus entre rejas proyectaba una pésima imagen, así que la cúpula militar tenía preparada una solución «de compromiso» con la que, sin tener que absolver a Dreyfus, se evitase la vergüenza internacional de devolver a prisión a un hombre al que ya casi todo el mundo consideraba inocente.

Dreyfus recibió una oferta: si aceptaba declararse culpable, recibiría el perdón y no entraría en la cárcel. Con ese acuerdo su nombre quedaría oficialmente mancillado, pero sería libre en la práctica. Dreyfus, ansioso por reunirse con su familia y creyendo, quizá no sin razón, que moriría pronto si volvía a ser enviado al trópico, aceptó.

El acuerdo sirvió para que la tensión social y política acumulada durante años empezase a decaer (aunque, como vamos a ver, ni mucho menos desapareció del todo). Muchos franceses pensaron que la solución pactada, si bien imperfecta, proporcionaba una salida satisfactoria al problema.

Ya casi nadie creía sinceramente en la culpabilidad de Dreyfus —otra cosa era lo que algunos dijesen en público para seguir defendiendo ideas nacionalistas o antisemitas—, así que verlo fuera de la cárcel parecía, si no un acto de justicia plena, sí un aceptable sucedáneo de la misma.

Émile Zola murió poco después, en 1902, al inhalar monóxido de carbono tras quedarse dormido junto a la chimenea. Lo extraño del accidente produjo rumores sobre un posible asesinato, pero la investigación no sacó nada en claro. Mucho después, en 1953, el diario Libération publicó la supuesta confesión de un deshollinador antidreyfusista que en 1927, en su lecho de muerte, se había declarado culpable del crimen, describiendo cómo había bloqueado la chimenea de Zola para provocarle la asfixia.

A día de hoy, ya no hay manera de comprobar si esa historia es cierta aunque, de serlo, tampoco resultaría extraño porque, aunque el caso Dreyfus había dejado de ocupar las portadas, quedaron heridas abiertas.

Alfred Dreyfus fue por fin reconocido inocente y rehabilitado en su grado militar en 1906, pero aún quedaban grupúsculos nacionalistas que albergaban serios rencores. Durante la ceremonia de traslado de las cenizas de Émile Zola a un nuevo panteón, Dreyfus sufrió un atentado: fue tiroteado y herido en el brazo, aunque se recuperó pronto. Pocos años después, el antiguo «traidor» llegaría a participar como artillero en la I Guerra Mundial, combatiendo contra los alemanes en la batalla de Verdun, y siendo posteriormente condecorado.

El «¡Yo acuso!» no solo había traspasado fronteras, sino que terminó convirtiéndose en la pieza periodística más influyente durante, al menos, los siguientes setenta años. No hubo un trabajo en prensa escrita que alcanzase semejante magnitud como referente de la profesión hasta 1972, cuando el Washington Post empezó a publicar las investigaciones de Carl Bernstein y Bob Woodward sobre el caso Watergate.

Durante buena parte del siglo XX, muchos periodistas y escritores tomaron el texto de Zola como modelo para determinadas denuncias, en ocasiones incluso utilizando el «¡Yo acuso!» del título como fórmula. Aunque, quizá, el ejemplo de Zola es tan digno de recuerdo como lo son los contraejemplos de los excesos cometidos por su prensa contemporánea, lastrada por el sectarismo y la manipulación.

nuestras charlas nocturnas.

Deja un comentario