… y el siglo XX será mucho mejor (pequeña oda al optimismo decimonónico) …

Jot Down(E.J.Rodríguez) — «¿Qué es el sueño?», se preguntó un buen día. Y le pareció bien evidente la respuesta: el sueño era —literalmente— una pérdida de tiempo, una pesada rémora que la humanidad llevaba arrastrando desde la edad de piedra.

Habiendo carecido de una forma económica, accesible y segura de iluminar sus viviendas de manera constante, la mayor parte de los seres humanos había tenido que conformarse con detener su vida cotidiana durante casi todos los periodos de oscuridad, marchándose a dormir poco después del anochecer y despertando cuando salía el sol… ¡cuántas preciosas horas de actividad tiradas a la basura!

Todo porque la Tierra tiene la caprichosa manía de girar sobre sí misma, privándonos de los rayos solares durante inútiles periodos de penumbra.

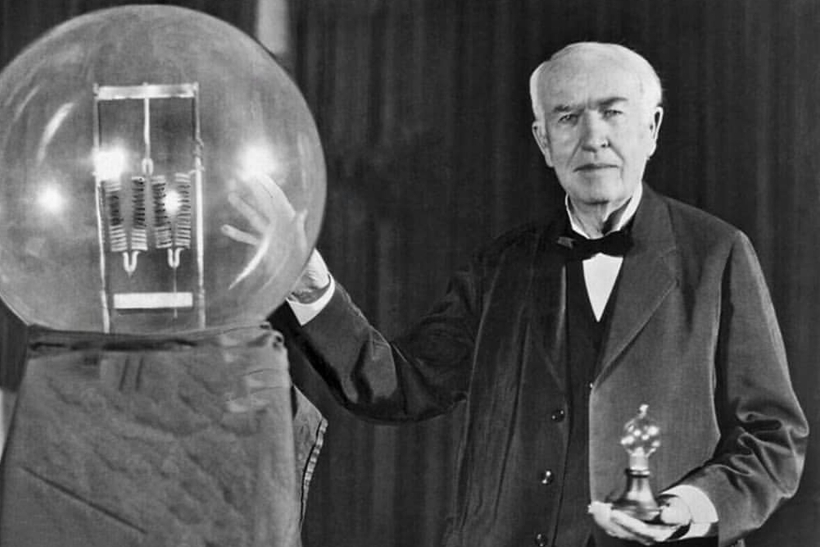

Sin embargo, la invención y el perfeccionamiento de la bombilla eléctrica anunciaban una buena nueva: la Era del Sueño estaba a punto de terminar. Con una bombilla permanentemente encendida durante las noches, ya no necesitaríamos dormir. Así lo creía, y muy firmemente, Thomas Alva Edison: ¡dormir era una costumbre del pasado!

La humanidad iba a entrar de lleno en la Edad de la Luz Constante. «Haremos una electricidad tan barata que únicamente los ricos encenderán velas», dijo. Cada jornada, el propio Edison no solía pasar más de tres o cuatro horas durmiendo cada día. Estaba convencido de que la siguiente generación, gracias a la iluminación eléctrica, ni siquiera necesitaría cerrar los ojos para descansar.

Claro está que Edison era un hombre voluntarioso, que también consideraba positiva su sordera porque le permitía trabajar sin distracciones y dormir aquellos breves periodos sin que ningún ruido lo despertase.

Naturalmente, hoy sabemos que dormir resulta absolutamente necesario para la supervivencia. Cierto es que unas personas necesitan más horas de sueño que otras y cada individuo reacciona de forma distinta a la privación de ese descanso mental, pero la ciencia ya nos ha demostrado que el cerebro ha de dormir un mínimo de tiempo con regularidad para seguir funcionando con normalidad.

Miguel de Unamuno ya lo tenía claro, al menos a su manera: el escritor dormía diez horas diarias y cuando alguien se lo echaba en cara, él respondía sencillamente: «Duermo mucho, pero es que cuando estoy despierto, estoy más despierto que los demás».

Y aunque Edison no compartía la epicúrea afición de Unamuno por la ataraxia nocturna, no podemos culparle.

Desde su perspectiva y con los conocimientos de su época, la idea de que la luz eléctrica terminaría erradicando el sueño tenía bastante sentido.

De hecho, hoy, mucho tiempo transcurrido tras la comercialización masiva de la luz eléctrica, se calcula que la humanidad en pleno duerme una o dos horas menos por noche en comparación con la época de Edison.

El sueño no ha sido erradicado, pero todos tenemos un poco más de ojeras. Una pequeña victoria moral para Thomas. Una pequeña victoria moral para el optimismo.

El siglo XIX fue el de un mayor y más súbito progreso científico y tecnológico en toda la historia humana. Se produjo un salto cualitativo enorme, un acelerón cuyas consecuencias aún no hemos podido terminar de medir… porque seguimos inmersos en él.

La mirada del ser humano dio un giro de ciento ochenta grados. El universo, especialmente en el ámbito occidental, aparecía bajo una nueva luz y de repente cualquier cosa se antojaba posible. Si el siglo XVIII había sido el de la Ilustración, el «siglo de las luces», también lo fue de la caída de las estructuras establecidas.

Aunque la desaparición del «Antiguo Régimen» pueda considerarse como un gran paso adelante, en su momento tuvo efectos secundarios notables —aunque probablemente no conscientes— en el tono de la producción intelectual y el pensamiento. Defendiendo quizá sin pretenderlo el axioma de que «más vale malo conocido que bueno por conocer», un cierto pesimismo, teñido no pocas veces de cinismo en el sentido clásico, se apoderó de la escena filosófica.

Escena en la que, como en cualquier otra, nunca faltan quienes contemplan los grandes cambios con miedo o preocupación camuflados de muy racionalizadas objeciones. También surgió el romanticismo, como una respuesta menos racionalizada y más visceral pero también reaccionaria a ese derrumbamiento de los viejos valores.

Sin embargo, una vez superado este trauma del cambio —esta «edad del pavo» filosófica—, ese angst adolescente se transformó en un irreprimible entusiasmo juvenil causado por las nuevas y aparentemente infinitas posibilidades de dicha transformación histórica. Si el ser humano dieciochesco se había preguntado con aprensión a dónde llevaba tanta revolución, el decimonónico dejó atrás los temores y abrazó con ansia la idea de traspasar nuevas fronteras. ¡Todo iba a salir bien!

Cuando las máquinas de vapor y otros artilugios mecánicos revolucionaron la industria y los métodos de producción de bienes, parecía deducirse ipso facto que llegaría un tiempo en el que los seres humanos —además de no dormir— tampoco tendrían que trabajar. Hombres y mujeres podrían llevar una existencia de confortable diletantismo, liberados para siempre de los esfuerzos manuales y dedicados por entero al cultivo del intelecto y el espíritu.

Además podrían, por qué no, dedicarse con mayor frecuencia a menesteres más carnales, aprovechando que tenían las manos libres todo el tiempo. El mundo entero sería como una Akademeia de Platón, en la que habría también un inmenso patio de juegos. ¿Para qué ganarse el pan con el sudor de la frente si podía obtenerse tanto o más pan con el sudor de una máquina?

Aquella embellecida visión del porvenir nunca llegó a cumplirse del todo, como sabemos; fue uno de tantos hermosos sueños de la época. Porque si el siglo XVIII fue el del pesimismo prudente y el XIX el de las esperanzas sin límite, el XX fue el de «pongamos los pies en el suelo».

Llegaron individuos tales que el simpático ingeniero Frederick Taylor para demostrar que lo más barato para el empresario y lo más productivo con los números en la mano no era dejarle todo el trabajo a las máquinas —caras de adquirir y costosas de mantener— sino situar a los operarios en cadena. Adiós, posibilidad de una vida diletante. Hola otra vez, vida de trabajo sin descanso.

Pero aquel enternecedor optimismo decimonónico, hijo del progreso científico, no solamente se aplicaba al ámbito del trabajo. El siglo XIX fue el de las nuevas fronteras. En el siglo XV, Cristóbal Colón encontró América por casualidad, inmerso en una valiente y admirable —pero definitivamente pedestre— misión exploratoria consistente en llegar a lo que ya era conocido (Asia) por un camino más corto. Sin embargo, en el XIX surgió una pléyade de exploradores vocacionales, todos ellos muy decididos a rellenar con sus anotaciones todos los rincones en blanco del mapamundi.

De nuevo, la optimista esperanza del descubrimiento, pero no un descubrimiento a la colombiana (esto es, involuntario) sino muy a propósito: ahora se trataba de encaminarse a sabiendas hacia los lugares más ignotos posibles. El interés por lo exótico y el amor por la frontera —geográfica— era la expresión del amor por otra frontera, la histórica, la que la gente del XIX eran muy conscientes de estar atravesando. Vivían un momento clave, y lo sabían.

Y a las incógnitas del progreso añadieron, de buen gusto, las incógnitas de un planeta todavía por desentrañar.

Y ese afán se extendía más allá de los límites de nuestra esfera azul. Es más: algunos confiaban en que el firmamento escondía maravillas insospechadas que estábamos a punto de revelar. Algunos astrónomos (y muchísimos ciudadanos de a pie) estaban convencidos de que existía vida —incluso vida inteligente— en nuestros planetas vecinos.

No podemos culparles por ello: desde su punto de vista y con la información de que disponían, resultaba bastante razonable proponer esa hipótesis, incluso defenderla con cierto ahínco. Tomemos por ejemplo lo que siempre había sido el «lucero del alba», Venus, un planeta casi idéntico a la Tierra en tamaño y situado a una distancia prudente del Sol.

Con su purísima palidez, pensaban los astrónomos, se antojaba un planeta completamente cubierto de nubes. Y lo era, efectivamente.

Otra cosa era que bajo aquella perenne capa de nubes albergase un cálido y lluvioso clima tropical en el que floreciesen inmensas selvas y pululasen fantásticos animales bendecidos con los parabienes de una única estación húmeda, eternamente invariable, sin secos veranos ni helados inviernos.

Solamente una constante y enriquecedora lluvia templada.

No por nada habíamos bautizado su mundo con el nombre de la diosa de la belleza: el más brillante planeta de nuestro cielo, el astro más fácilmente visible después de la Luna y el Sol, no solamente era hermoso visto en la distancia sino que también sería, en sus mismas entrañas, como un jardín del edén.

Para el amante de los cielos de aquella época, Venus debía ser un planeta húmedo en el que las nubes ejercían de escudo protector ante el fulgor del sol, un paraíso para la vida en el que tal vez existiesen venusianos con una cultura evolucionada… aunque seguramente esos venusianos desconociesen los misterios del firmamento, para ellos oculto por la eternamente nublada atmósfera.

El que nuestro planeta mellizo pudiese ser todavía más benevolente y hospitalario que la propia Tierra era un reflejo del «todo saldrá bien» decimonónico. Desde luego, poco podían imaginar que aquellas blancas y sugerentes nubes no estaban hechas solamente de anodino y enriquecedor vapor de agua, sino también de sustancias tan poco recomendables para la vida compleja como el monóxido de carbono o el ácido sulfúrico.

Tampoco imaginaban el salvaje efecto invernadero que producían esas mismas nubes, el cual —combinado con la febril actividad volcánica venusiana— convierten aquel planeta básicamente en un infernal horno esférico capaz de fundir un lingote de plomo sin más ayuda que la mera temperatura ambiental. Pero bueno, ¿quién iba a imaginar algo así en la era de Julio Verne? Había que ser realmente un malasombra para llegar a tales conclusiones: imaginar Venus como un paraíso resultaba mucho más… apropiado.

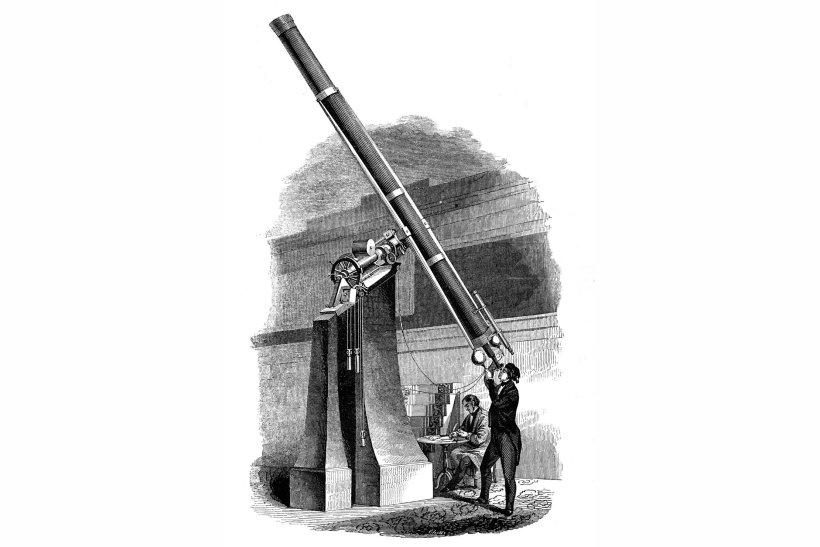

No menos estimulante —y, en aquellos tiempos, más evidente— era la posibilidad de la existencia de vida civilizada en Marte. El estadounidense Percival Lowell, un adinerado astrónomo que podía permitirse lujos como el de poseer un sofisticado observatorio privado, fue uno de los mayores divulgadores de la idea de que podría existir toda una civilización en el «planeta rojo».

Lowell se sintió especialmente fascinado por las descripciones que el italiano Giovanni Schiaparelli hizo de la superficie marciana observada a través de un telescopio (instrumento que en aquellos tiempos apenas podía captar algunos detalles muy generales, y eso en circunstancias de observación especialmente favorables).

El astrónomo transalpino había creído observar grandes estructuras geológicas a las que se refirió como canali. La traducción al inglés de sus descubrimientos bautizó repentinamente aquellos rasgos como canals —palabra que implica un canal de origen artificial— y no como channels, que podía referirse también a canales creados por la propia naturaleza.

Las habladurías sobre una raza marciana que hubiese construido dichos canals se extendieron como la espuma y cautivaron la imaginación de mucha gente. Entre ellos, la del propio Percival Lowell, quien desde ese momento se dedicó a estudiar Marte con ahínco desde su observatorio particular.

Se convirtió en acérrimo defensor de la hipótesis de que una gran civilización marciana había construido aquellas grandes estructuras para transportar agua desde los polos helados hasta diversas regiones del planeta, desesperados como estaban los marcianos por la progresiva y agónica sequía del planeta.

De acuerdo a las borrosas imágenes que podía contemplar, dibujó una red de gigantescos canales convergiendo en grandes «oasis», lugares a donde era llevada el agua y donde se acumulaba la población.

Pese al entusiasmo con el que Lowell defendía la existencia de aquel pueblo extraterrestre que peleaba por apurar los últimos recursos hídricos de Marte —entusiasmo compartido por el público general, que recibió aquella sugerencia con emoción—, la mayoría de los astrónomos «serios» no quiso subirse al carro de una hipótesis que parecía material de novela de moda.

El prestigio científico del pobre Percival se vino abajo, especialmente cuando nuevas observaciones parecieron indicar que las formaciones marcianas eran demasiado irregulares como para ser producto de la ingeniería de una civilización.

Deseoso de recuperar el respeto de sus colegas, Lowell dedicó sus últimos años a trabajar sobre otra ocurrencia aparentemente extraordinaria: la existencia de un ignoto Planeta X cuyo tirón gravitatorio, según él, desviaba las órbitas de Urano y Neptuno.

Murió sin encontrar aquel misterioso mundo oculto.

Catorce años después de su muerte, y allí donde se suponía debía estar el Planeta X, fue descubierto Plutón. Otra victoria moral, aunque tardía, para el optimismo.

La expansión del pensamiento materialista y el retroceso del imperativo tradicionalista y religioso en el pensamiento occidental no habían conducido a Occidente hacia el caos, como algunos habían temido. Las nuevas ideas tendían a reforzar la creencia de que no era Dios quien lo proveía todo y de que no había un destino superior trazando el devenir de la humanidad, sino que era la propia humanidad quien por sí sola y en su cotidiano trato con la naturaleza, marcaba el camino a seguir.

El ser humano era capaz de cualquier cosa, sin más limitaciones que las impuestas por el alcance de su imaginación o por los límites de las leyes físicas. Así, no todo estaba escrito ni predeterminado «desde arriba». Los dogmas y los esquemas ya no resultaban inmutables.

La verdad ya no era sublime, sino material, y por tanto cuantificable, verificable… y, lo que es más importante, modificable. Si el universo es materia, el ser humano puede aspirar a controlar el universo. Y bajo este nuevo modo de ver las cosas, ¿cómo no sentirse optimista?

Muchos nombres, demasiados como para citarlos todos, pusieron su granito de arena y contribuyeron a este cambio de paradigma. Pero algunos personificaron este giro materialista particularmente bien tuvieron un papel muy relevante a la hora de modificar el pensamiento occidental para siempre: por ejemplo Charles Darwin, Karl Marx o Sigmund Freud.

Ellos formularon, reformularon, recogieron y sistematizaron observaciones e ideas de lo más diverso en supersistemas que explicaban amplios ámbitos de la experiencia humana. La síntesis fue la clave del pensamiento del XIX, en donde se dio forma a nuevos paradigmas a base de combinar los nuevos conocimientos con los escombros de los paradigmas anteriores, que se habían venido abajo.

Charles Darwin escandalizó a muchas mentes conservadoras con su afirmación de que las especies más complejas no habían aparecido tal cual sobre la Tierra, sino que provenían de la progresiva modificación de otras especies menos evolucionadas, lo cual llevaba a pensar que el ser humano no era más que una mutación exitosa de una especie de primate más arcaica.

Algunos se tomaron aquello de que «el hombre proviene del mono» como un insulto o como una blasfemia, y la idea no fue unánimemente aceptada (aún hoy, cosa mucho más inexplicable, existen no pocas personas que se resisten a darla por buena). Para otros, sin embargo, aquello no fue solamente una revelación sino una inyección de optimismo: si las especies evolucionan, ¡el ser humano todavía puede mejorar! A la especie humana solo le quedaba refinarse cada vez más hasta alcanzar… ¿la perfección?

Obviamente, Darwin no le atribuyó ninguna dirección «intencional» al proceso evolutivo y el mecanismo de «selección natural» descrito por él no tenía detrás una mente pensante que mejorase las especies hasta hacerlas perfectas. Las que más se adaptaban al entorno sobrevivían con mayor facilidad, eso era todo, sin importar que las considerásemos «mejores» o «peores».

Pero esta noción fue filtrada por la irreprimible esperanza del siglo XIX de que el mundo iba a ir siempre a mejor: en el futuro, el ser humano podría seguir evolucionando hasta que todos fuésemos extremadamente inteligentes, saludables, resistentes, fuertes, guapos y longevos.

También hubo quien le dio algunas vueltas a aquello de la «selección natural» y la competición entre individuos y especies, surgiendo el llamado «darwinismo social»: ciertos autores adaptaron los mecanismos con los que Darwin explicaba la diversidad biológica para aplicarlos a la sociedad humana. Si existía una competición entre individuos de todas las especies, también la había entre seres humanos, así que aquellos que llegaban a lo más alto lo hacían como consecuencia inevitable de sus superiores dotes.

Esta explicación simplista tuvo bastante éxito entre individuos de capas altas de la sociedad, creyendo que las tesis de Darwin avalaban la superioridad biológica innata de quienes se hallaban en estratos sociales privilegiados. Sin embargo, detrás hubo notables elaboradores que la presentaron de manera no tan simplista: fue principalmente —y a su modo, brillantemente— defendida por Francis Galton.

Pretendió demostrar que el «genio» era hereditario y dedujo que la selección artificial podía usarse para mejorar racionalmente lo que la selección natural había estado haciendo de manera automática, de modo que la raza humana podría mejorarse considerablemente decidiendo qué individuos deberían reproducirse, como los granjeros llevaban siglos haciendo con el ganado. El propio Darwin estuvo de acuerdo con esta idea. Él y Galton, por cierto, tenían un bisabuelo en común, así que además de trabar amistad estaban remotamente emparentados.

La tesis de Galton, la eugenesia, tuvo consecuencias muy resonantes en el siglo siguiente, como todos sabemos.

Aunque sería un error asociarla únicamente a regímenes extremistas y totalitarios autores de genocidios planificados.

En tiempos de Galton, la eugenesia tenía otro significado. Estaba, por ejemplo, íntimamente ligada a la frenología, que había querido estudiar la supuesta correlación entre rasgos físicos y cualidades intelectuales o de carácter, pretendiendo describir la personalidad y capacidades de un individuo mediante mediciones objetivas del tamaño y forma de su cráneo y de sus rasgos faciales.

Incluso en individuos cultivados e inteligentes que podemos considerar de vanguardia progresista (para su tiempo, claro) se daban ciertas actitudes que hoy consideraríamos inaceptables en un intelectual con dos dedos de frente.

Durante el siglo XIX, el racismo —entendido como separación de las razas en cuanto a aptitudes— no era una posición «políticamente incorrecta» en occidente.

La creencia de que existían unas razas superiores a otras estaba muy extendida, así como la idea de que los varones eran innatamente superiores a las mujeres.

Muchos estudiosos dieron por buenas estas suposiciones según las observaciones que realizaban en sus aproximaciones científicas a la realidad: hoy podríamos considerar algunos de sus trabajos como infantiles o, en el mejor de los casos, metodológicamente sesgados a causa de procedimientos errados.

Pero aunque, como de costumbre, muchos de ellos no pudiesen desembarazarse del todo de sus creencias apriorísticas, a su manera estaban intentando desentrañar el mundo sobre la base de la razón. Es más, algunos iban verdaderamente lejos en su intento de sistematizarlo todo.

El propio Galton se dedicó a medir compulsivamente todo lo que se le ocurría. Sus estudios cubrían las materias más diversas y chocantes; algunas de sus conclusiones científicas rayan incluso lo cómico. Se dedicó a estudiar el tiempo de cocción y la temperatura exactas para conseguir un té con el mejor sabor posible.

Mejor aún, quiso elaborar «mapas de la belleza» mientras visitaba diversas ciudades y anotaba el porcentaje de personas guapas, normales y feas que veía en ellas. Era uno de aquellos hombres que pensaba que la ciencia podía medirlo y explicarlo todo, así que se aplicó a conciencia.

De todos modos, a aquel ímpetu medidor y a sus discutibles ideas no les faltaba cierto grado de honestidad, algo que no era especialmente raro entre los pensadores del siglo XIX, o que resultaba menos raro que hoy en día. Cuando los resultados de aquellos estrambóticos estudios se le volvían en contra, Galton no tenía inconveniente en hacerlo notar públicamente.

Por ejemplo, enfureció a su amigo-pariente Darwin cuando desmintió experimentalmente alguno de los conceptos que este defendía, como la pangénesis (afirmación errónea de que el material genético de los óvulos y espermatozoides procedía en realidad de diversos órganos del cuerpo).

Aunque después hizo lo posible por reconciliarse con su primo lejano, eso sí, pero sin renegar de sus estudios.

Incluso tuvo que cuestionar su propia fe religiosa cuando, al estudiar la «eficacia» de la oración mediante uno de sus curiosísimos trabajos estadísticos, descubrió que los sacerdotes tenían una esperanza de vida menor a la de ciertos profesionales de vida igualmente acomodada, como médicos o abogados.

Aquello lo dejó perplejo, pues su creencia previa de que la oración servía para mejorar las condiciones de vida era desmentida por el estudio. Aun así, publicó los resultados tal cual los había obtenido —pese a que contradecían su propia fe— y organizó una considerable escandalera con ello.

Quizá las ideas de Galton no eran las más admirables desde nuestra óptica del siglo XXI, pero su actitud debería ser tomada como ejemplo por no pocos intelectuales, periodistas y políticos.

Galton pertenecía, no obstante, a la facción pesimista del siglo XIX, más heredera de aquel catastrofismo dieciochesco de haber visto caer los antiguos sistemas y tener una percepción más cercana a la pérdida, a la visión de un mundo asomándose al caos, que a la de una promesa de futuro.

Galton tenía su faceta dieciochesca y de hecho llegó a conclusiones parecidas a las que ya había expresado Thomas Malthus a finales del XVIII, vaticinando que el crecimiento de la población a causa de la mejora en las condiciones de vida conduciría a la sociedad a un desastre —la «catástrofe maltusiana»— provocado por una súbita cortedad de alimentos y recursos que podría incluso extinguir la especie humana.

Malthus vaticinó que dicho Armagedón demográfico sucedería tan pronto como en 1880 (medio siglo después de su muerte). Obviamente, no sucedió, y probablemente se hubiese desmayado de saber qué cifras globales de población humana se han alcanzado.

Aunque Malthus, de quien Galton tomó bastante ideas, no se mostraba particularmente partidario de ciertos aspectos de la eugenesia como la esterilización o eliminación de los «inferiores», sí abogaba por medidas tales como que las familias no pudiesen tener hijos a menos que demostrasen poseer los medios para sostener su existencia.

O, un ejemplo más, la eliminación de ciertos programas de asistencia para pobres, ya que provocaban que aquellos que no podían sostenerse por sí mismos vivieran de a los recursos que correspondían a otros, acelerando el camino hacia esa catástrofe que tanto temía.

Sus ideas no quedaron totalmente en descrédito por la falta de acierto en la fecha o en la cantidad de población necesaria para causar ese desastre, aunque si así hubiese sido, para entonces Malthus ya había ejercido su poderosa influencia no solamente en Galton, sino en los trabajos de Darwin y otros pensadores de renombre.

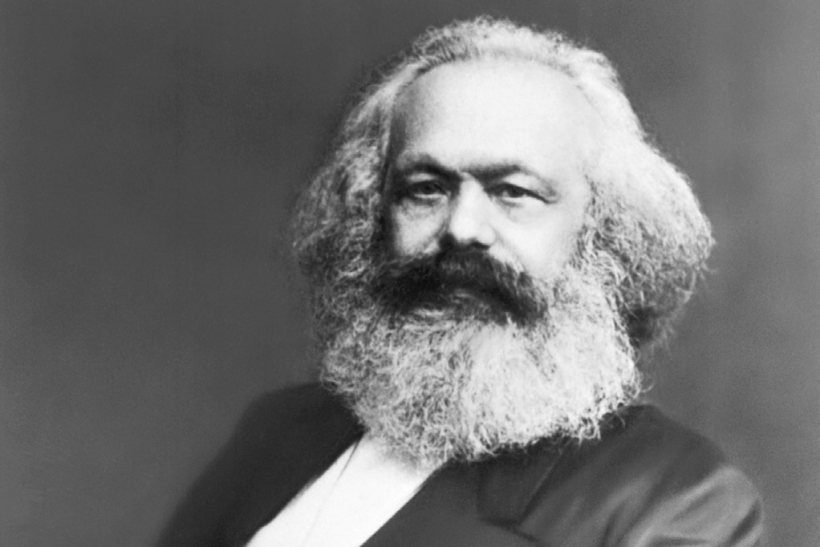

Otros se mostraban más críticos con las profecías malthusianas, caso de Karl Marx, para quien Malthus había ignorado que el ser humano es capaz no solamente de multiplicarse sino de mejorar al mismo tiempo su capacidad para obtener alimentos y recursos.

Marx era un optimista y en ello era más puramente decimonónico que alguien como Galton, para quien (como para Malthus) el progreso escondía una trampa mortal.

El campo de análisis de Marx era distinto; no se preocupaba de que en el futuro la superpoblación agotase los recursos.

Primero miró al pasado, analizando la evolución de la sociedad humana desde una perspectiva materialista, basándose no ya en los viejos conceptos historiográficos, sino en una recolección de las «relaciones productivas» entre las personas (o por expresarlo en términos más simples, el modo de repartirse los recursos y el trabajo que posibilita la creación y uso de esos recursos).

El «materialismo histórico» de Marx hablaba de una futura e inevitable «sociedad comunista», nacida de la desaparición de las clases sociales.

Esa desaparición sería producto no tanto de una revolución violenta o repentina —esto ya vendría después, cuando otros adaptasen aquellas ideas marxistas a su conveniencia— como de una revolución sistémica impulsada por la imposibilidad de seguir manteniendo las viejas relaciones de producción entre burguesía y proletariado una vez las condiciones de vida hubiesen mejorado lo suficiente como para propiciar el fin de la lucha de clases.

Para Marx, el capitalismo era un paso más (pero un paso necesario) hasta la consecución del comunismo, ese estado mejorado de la sociedad en el que ya no habría subordinación sino asociación entre productores libres.

Efectivamente, Marx era otro optimista. Y aunque pueda sonar paradójico dada la influencia que él o su colaborador Friedrich Engels tuvieron en movimientos políticos posteriores, muy fuertemente ideologizados, la intención de Marx fue precisamente la de analizar la sociedad prescindiendo de dichos posicionamientos ideológicos. Ese análisis, el materialismo histórico, pretendía explicar la sociedad desde una perspectiva científica.

Al igual que la ciencia física explicaba el universo mediante la relación dialéctica entre distintas fuerzas (gravedad, electromagnetismo, etc.), relación que servía para predecir el comportamiento de los objetos —como la manzana de Newton cayendo de un árbol siempre hacia el suelo—, Marx explicaba la sociedad como una relación dialéctica entre «fuerzas productivas», relación que servía para predecir una futura sociedad comunista.

Lanzaba, a sabiendas, un mensaje esperanzador para los proletarios, para los trabajadores que se esforzaban en sus trabajos a cambio de un salario casi inmutable, mientras sus patrones se enriquecían exponencialmente. El análisis de Marx venía acompañado de un guiño optimista: las cosas cambiarán a mejor. Lo que llegó a suceder después cuando otros abanderaron sus ideas es tan culpa suya como culpa de Darwin puedan ser las limpiezas étnicas.

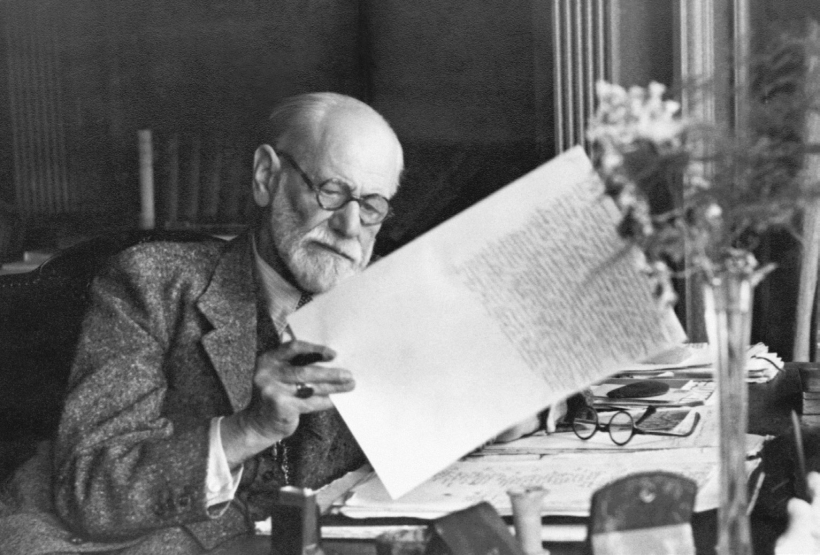

El mismo criterio científico quiso aplicar Sigmund Freud al estudio del más enigmático de los productos del mundo físico: la mente humana. Así como Marx quiso prescindir de ideologías para su análisis de la historia, Freud trató de ignorar las visiones religiosas, espirituales o acientíficas a la hora de analizar la psique.

También aplicó un modelo de relación entre distintas fuerzas (yo, ello y superyó; consciente e inconsciente; eros y tánatos) para describir la conducta humana e intentar predecirla, al menos hasta cierto grado. Freud llevó el materialismo hasta el mismísimo territorio del alma humana y las explicaciones mágicas quedaban fuera de juego.

La mente podía retratarse utilizando conceptos racionales e incluso susceptibles de comprobación empírica, aunque fuese indirecta.

Aunque al igual que Marx, Freud recogió muchas ideas que ya pululaban por ahí en plumas de otros autores, hubo algo que lo hizo destacar. Su toque distintivo, su toque genial, fue el de la capacidad de sistematización. Síntesis, como decíamos, quizá la palabra que mejor describe el pensamiento decimonónico.

Por más discutibles que desde nuestro púlpito del futuro puedan parecer muchas de sus afirmaciones, la importancia de Freud es innegable, fue capital a la hora de permitir que el ser humano comenzase de verdad a entenderse a sí mismo, a analizarse de una nueva manera, a formular nuevas preguntas. Presentó sus ideas en forma de conjunto consistente, en el que unos conceptos y otros parecían estar relacionados con coherencia y sentido.

Además, tuvo el valor de sobreponerse a los tabúes de su tiempo en asuntos como el de la sexualidad. También su trabajo era optimista: la teoría freudiana abría muchas más puertas de las que cerraba, inaugurando caminos de conocimiento que hasta entonces habían parecido intransitables o que sencillamente no se le habían pasado por la cabeza a prácticamente nadie.

Freud expuso que el hombre no tiene por qué constituir un misterio inacabable para sí mismo, sino que la vía del autoconocimiento científico —incluso en el ámbito aparentemente inmaterial de la mente— era más que posible.

Son solamente algunos ejemplos, pero podrían citarse muchos otros.

El siglo XIX fue verdaderamente la centuria de los descubrimientos, el fin de la infancia.

Y como siempre que termina una infancia, las explicaciones mágicas van perdiendo importancia frente a las racionales, aunque eso puede conducirnos bien a una felicidad más plena y consciente, bien a un desastre.

La edad adulta es difícil y peligrosa; a menudo frustrante, no pocas veces desesperante. Pero también premia, cuando lo hace, de manera más concreta y cuantificable.

Ese espíritu decimonónico de exploración, interrogación, curiosidad, progresismo e ímpetu creador, es quizá lo que nos está faltando en nuestro tiempo. Hoy en día, como a principios del siglo XVIII, hay muchos que dan las preguntas por respondidas, que afirman vivir en una sociedad que más nos vale a todos que permanezca inmutable no sea que saltemos de la sartén para caer en el fuego.

Afirman que lo que ahora hay es lo mejor que puede haber, porque la alternativa es el caos. Ya no sienten amor por el progreso ni curiosidad por las fronteras inexploradas. El inmovilismo y el conformismo han vuelto, como si ya lo supiéramos todo, como si hubiésemos encontrado todas las soluciones.

Y sin embargo —no puedo asegurarlo pero me gustaría creerlo— ahora comenzará una etapa de pesimismo que, con suerte, nos conducirá a un nuevo siglo XIX. Mejorado, evolucionado, rejuvenecido, pero dotado de un espíritu similar. Lo sabremos en cuanto surja un nuevo Verne, hablándonos de las prometedoras posibilidades del cambio.

Y ahora, como entonces, habrá quienes profeticen un desastre, quienes censuren el cambio e incluso quienes se escandalicen… pero quizá llegue un día en que digamos, nosotros o quienes vengan detrás de nosotros: «Oh, sí, el siglo XXI fue un nuevo siglo XIX…. y buena falta que hacía».

Deja un comentario