La memoria de Hiroshima y Nagasaki ante un inquietante panorama nuclear…

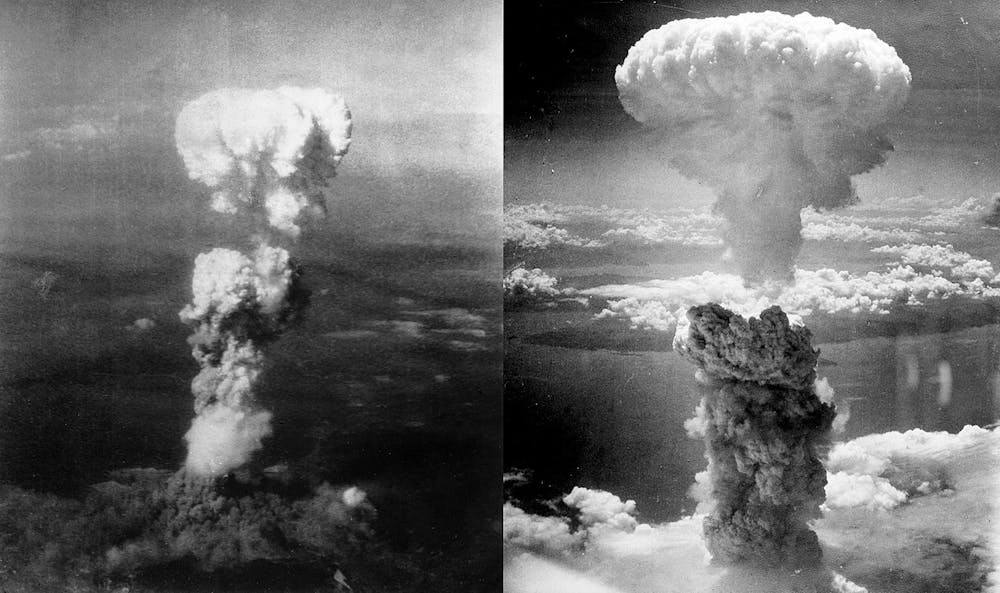

Nubes de hongo de humo sobre las ciudades de Iroshima (izquierda) y Nagashaki (derecha).

The Conversation(X.B.i Janoher)(U.Gorriñobeaskoa/E.Txapartea)/(E.

S.Francés)/BBC news(C.Serrano)/El País(J.Costa) — El 9 de agosto de 1945, EE. UU. lanzó una bomba nuclear sobre Nagasaki, tres días antes ya había lanzado otra sobre Hiroshima. Ambas tuvieron consecuencias terribles: murieron miles de personas de forma inmediata y los efectos de la radioactividad perviven hasta hoy.

En la actualidad, hay nueve estados armados nuclearmente: EE. UU., Rusia, Reino Unido, Francia, China, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Según el SIPRI, acumulan más de 14 000 armas nucleares. EE. UU. y Rusia acaparan más del 90 %. Unas 2 000 están en máxima alerta, preparadas para ser lanzadas inmediatamente.

Por si fuera poco, estos estados están modernizando sus arsenales. Destaca el astronómico presupuesto del programa norteamericano (con una duración de 30 años) que incluye la sustitución de submarinos, bombarderos, misiles y cabezas nucleares.

¿Cuánto dinero invierten en armas?

La Oficina Presupuestaria del Congreso de Estados Unidos estimó (en enero de 2019) un coste, para la década 2019–2028, de 494 000 millones de dólares. Esto representa un coste total para los 30 años de cerca de 1,5 millones de millones de dólares.

Este programa ha suscitado críticas incluso dentro de la Administración por su enorme gasto. William J. Perry, secretario de Defensa entre 1994-1997, lo criticó públicamente por considerarlo innecesario, sobredimensionado y caro. Llegó a afirmar que los misiles balísticos intercontinentales (ICBM) no son necesarios para la defensa de los Estados Unidos.

El presupuesto ruso es sustancialmente menor. Sirva de referencia que el coste de todo el armamento (convencional y nuclear) de Rusia (en la década 2018-2027) alcanzará los 283 000 millones de euros.

Un riesgo evidente

La mera existencia de las armas nucleares ya conlleva peligros reales. Sabemos que ha habido un elevado número de accidentes (algunos de ellos muy graves) con causas muy diversas: meteorológicas, errores técnicos, errores humanos, etc.

Por otro lado, se han producido también fallos en la detección de supuestos ataques que casi han desencadenado contraataques con armas nucleares. Más datos significativos: en el periodo 1975-1990, el Pentágono apartó a decenas de miles de militares de tareas de custodia de armas nucleares debido al abuso de drogas y alcohol.

La detonación de menos del 1 % del arsenal nuclear mundial provocaría un cambio sustancial del clima del planeta que disminuiría la producción agrícola global y pondría en riesgo alimentario a 2 000 millones de personas.

Test de Ivy Mike, la primera bomba termonuclear de fusión nuclear (1952)

Política nuclear norteamericana

En febrero de 2018, la Administración Trump publicó su Nuclear Posture Review (NPR), definitoria de su política nuclear. El documento recoge las siguientes previsiones y medidas:

- Anuncia la ampliación de los escenarios de uso de armas nucleares.

- No descarta su utilización como reacción a ataques significativos no nucleares.

- Afirma que no está justificada una política de “no primer uso” de armamento nuclear.

- Prevé la fabricación de bombas nucleares de baja potencia y, por tanto, con mayor posibilidad de ser utilizadas.

La NPR hace referencia a aquellos países que, supuestamente, representan una amenaza: Irán y Corea del Norte. Pero ¿son verdaderamente amenazas para una potencia nuclear como EE. UU.?

En julio de 2015, el llamado grupo P5+1 firmó un acuerdo con Irán que restringía el programa iraní de enriquecimiento de uranio. Desde entonces, la comisión del P5+1 ha asegurado que Irán ha cumplido escrupulosamente el acuerdo.

Aun así, Donald Trump ha intentado boicotear el acuerdo. Incluso presionó para que otros estados cancelasen sus negocios con Irán, a pesar de que el acuerdo prohíbe cualquier acción que obstaculice la normalización de relaciones económicas. En mayo de 2018, Trump ya anunció la retirada de EEUU del acuerdo.

Los medios de comunicación han sobredimensionado la capacidad nuclear de Corea del Norte. Los expertos estiman que el país ha producido material fisible necesario para 30-60 bombas. De ellas, entre 10 y 20 ya estarían montadas.

Relevante también es el hecho de que Corea, por un lado, no parece disponer de la tecnología para miniaturizar las cabezas nucleares e insertarlas en los misiles y, por otro lado, no es probable que tenga vehículos adecuados para la reentrada de una cabeza nuclear en la atmósfera. Estos dos puntos reducen notablemente su capacidad nuclear real.

Obstáculos a la prohibición de armas nucleares

En julio de 2017, la Asamblea General de la ONU aprobó el Tratado para la Prohibición de las Armas Nucleares. Ratificado hoy por 24 estados, entrará en vigor cuando lo hayan ratificado 50. Los estados nuclearmente armados y los miembros de la OTAN ni siquiera estuvieron presentes en las negociaciones previas. Las potencias nucleares rechazan el Tratado.

Este aniversario de los bombardeos sobre Hiroshima y Nagasaki coincide con la retirada oficial (1 agosto) de EE. UU. del Tratado INF (siglas de Intermediate-Range Nuclear Forces).

Mijaíl Gorbachov (izquierda) y Ronald Reagan (derecha) firmando el Tratado INF.

Entre 1977 y 1987, Europa fue el escenario de la tensión entre EE. UU. y la URSS a raíz del despliegue de misiles con cabezas nucleares de ambas potencias. Finalmente, los dos estados firmaron el Tratado INF, que supuso la eliminación de misiles de corto y medio alcance.

Durante los últimos años, EE. UU. y Rusia se han acusado mutuamente de incumplir este Tratado. La Administración Trump optó por retirarse del Tratado unilateralmente, lo que ha provocado que Rusia anunciase posteriormente su desvinculación. No ha habido voluntad por parte de ninguno de los países de renegociar el Tratado. Ahora, ambos pueden desarrollar (y desplegar en Europa) misiles de corto y medio alcance.

En busca de la supremacía nuclear

Parece que el objetivo de EE. UU. sea desligarse de compromisos de desarme que le impidan alcanzar la supremacía nuclear. Una estrategia coherente con su retirada del Tratado ABM de limitación de sistemas de defensa antimisiles en 2002. Ello le permitió implementar un escudo antimisiles, que motivó lógicas protestas de Rusia.

Tras estas decisiones siempre encontramos a John Bolton, actual asesor de Seguridad Nacional y defensor de no restringir la soberanía norteamericana con acuerdos. Fue también el principal impulsor de la retirada del acuerdo con Irán.

Actualmente, el único tratado vigente entre EE. UU. y Rusia de limitación de armamento nuclear es el START que vence en 2021. Es probable que Trump decida no prorrogarlo. En ese caso, no existirá ningún tratado bilateral de limitación nuclear. Tal contexto podría provocar mayor tensión internacional, mayor riesgo de confrontación nuclear y una nueva carrera armamentística nuclear.

El actual panorama nuclear es, pues, preocupante. Es necesaria una intensa acción política para revertir la situación. Una opinión pública mayoritaria a favor de la firma del Tratado de Prohibición de Armas Nucleares ayudaría en este sentido.

Hiroshima y Nagasaki: cómo fue el «infierno» en el que murieron decenas de miles por las bombas atómicas

En 1945 Estados Unidos y Japón llevaban cuatro años enfrentados en la Guerra del Pacífico, uno de los mayores escenarios de la Segunda Guerra Mundial.

El 26 de julio de ese año el presidente de EE.UU., Harry Truman, lanzó un ultimátum contra los japoneses.

Les exigía una «rendición incondicional», de lo contrario, les esperaba «una destrucción rápida y absoluta».

El mensaje de Truman no mencionaba el uso de bombas nucleares.

Sin embargo, estos artefactos eran parte del arsenal que EE.UU. tenía listo como parte de su estrategia para zanjar el conflicto.

El 16 de julio EE.UU. había ensayado con éxito la bomba Trinity, la primera arma nuclear que se detonaba en el mundo.

«Tan pronto supieron que la bomba nuclear funcionaría, se asumió que la usarían», explica a BBC Mundo Michael Gordin, historiador especializado en ciencias físicas en la Universidad de Princeton y coeditor del libro «La era de Hiroshima».

«La discusión entre los militares no era si la usarían, la pregunta era cómo la usarían», añade Gordin. «Y la forma más efectiva de usarla sería una que llevara a la rendición de Japón».

Las razones que llevaron a EE.UU. a lanzar las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki aún son objeto de debate, pero las consecuencias son evidentes hasta hoy.

Este es el recuento de los primeros y hasta ahora únicos ataques con bombas nucleares de la historia.

HIROSHIMA – 6 de agosto de 1945 | 8:15 a.m.

El primer blanco elegido fue Hiroshima. La ciudad no había sido bombardeada antes, así que era un buen lugar para notar los efectos de la bomba. Además, era la sede de una base militar.

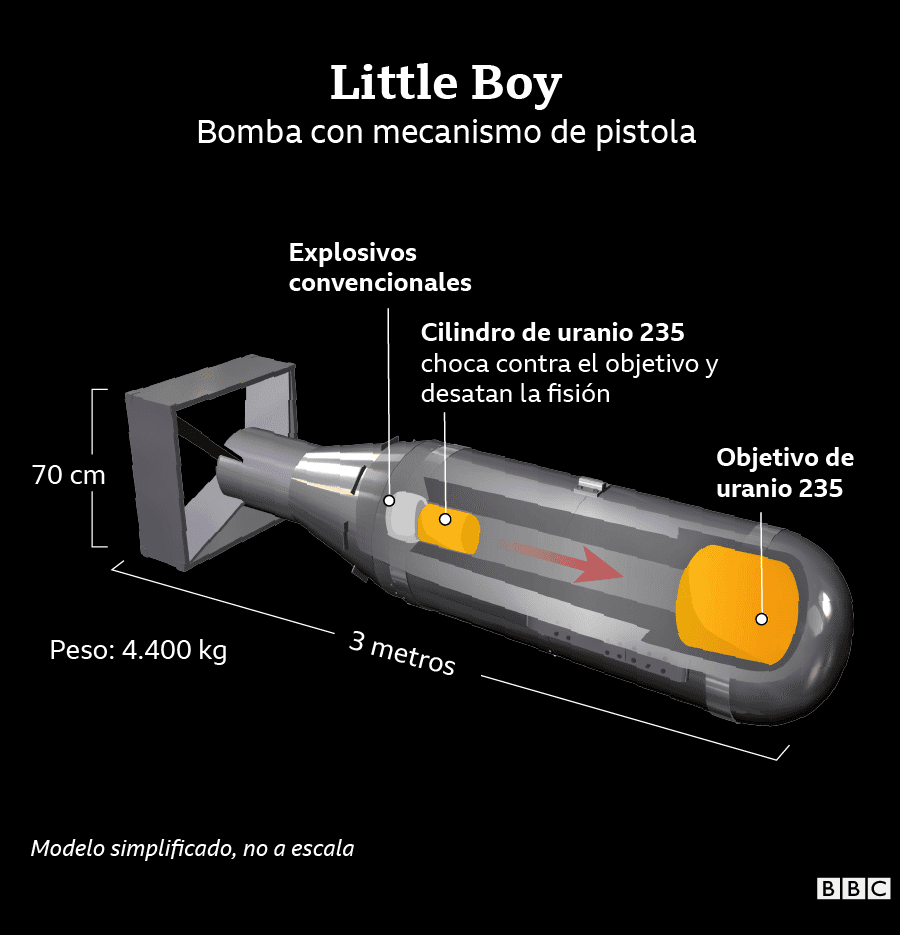

El Enola Gay, un bombardero B-29 pilotado por el coronel Paul Tibbets, sobrevolaba Hiroshima a unos 9,5 km de altura cuando liberó la bomba Little Boy, que explotó en el aire, a unos 600 metros del suelo.

«A las 8:14 era un día soleado, a las 8:15 era un infierno», describe en un documental del canal Discovery Kathleen Sullivan, directora de Hibakusha Stories, una organización que recopila testimonios de sobrevivientes de las bombas.

El mecanismo interno de Little Boy funcionaba como una pistola: disparaba una pieza de Uranio 235 contra otra del mismo material.

Al chocar, los núcleos de los átomos que las componían se fraccionaron en un proceso llamado fisión.

Esa fisión de los núcleos ocurre de manera consecutiva, generando una reacción en cadena en la que se libera energía y finalmente desata la explosión.

Little Boy llevaba una carga de 64 kilos de Uranio 235, de los que se calcula que solo se fisionó cerca del 1,4%.

Aun así, la explosión tuvo la fuerza equivalente a 15.000 toneladas de TNT.

Como referencia, tan solo un kilo de TNT puede ser suficiente para destruir un automóvil.

La explosión generó una ola de calor de más de 4.000 °C en un radio de aproximadamente 4,5 km.

«De repente me enfrenté a una gigantesca bola de fuego… Luego vino un ruido ensordecedor. Era el sonido del universo explotando», le contó Shinji Mikamo, sobreviviente de Hiroshima, a la BBC.

Se cree que entre 50.000 y 100.000 personas murieron el día de la explosión.

La ciudad quedó devastada en un área de 10 km2. La explosión se sintió a más de 60 km de distancia.

Dos tercios de los edificios de la ciudad, unos 60.000, quedaron reducidos a escombros.

El intenso calor produjo incendios que durante tres días devoraron un área de 7 kilómetros alrededor de la zona cero.

Japón no se rindió. Tres días después, EE.UU. lanzó una segunda bomba nuclear.

NAGASAKI – 9 de agosto de 1945 | 11:02 a.m.

Nagasaki no estaba en la lista de objetivos prioritarios.

Su topografía accidentada y la cercanía de un campo de prisioneros de guerra aliados, la convertían en un blanco secundario.

Entre los objetivos principales estaba Kokura, una ciudad con zonas industriales y urbanas en terrenos relativamente planos.

El día del ataque, sin embargo, Kokura estaba «cubierta de bruma y humo», según el reporte de los pilotos.

La tripulación tenía órdenes de elegir visualmente el objetivo que maximizara el alcance explosivo de la bomba.

Fue así que se desviaron a Nagasaki.

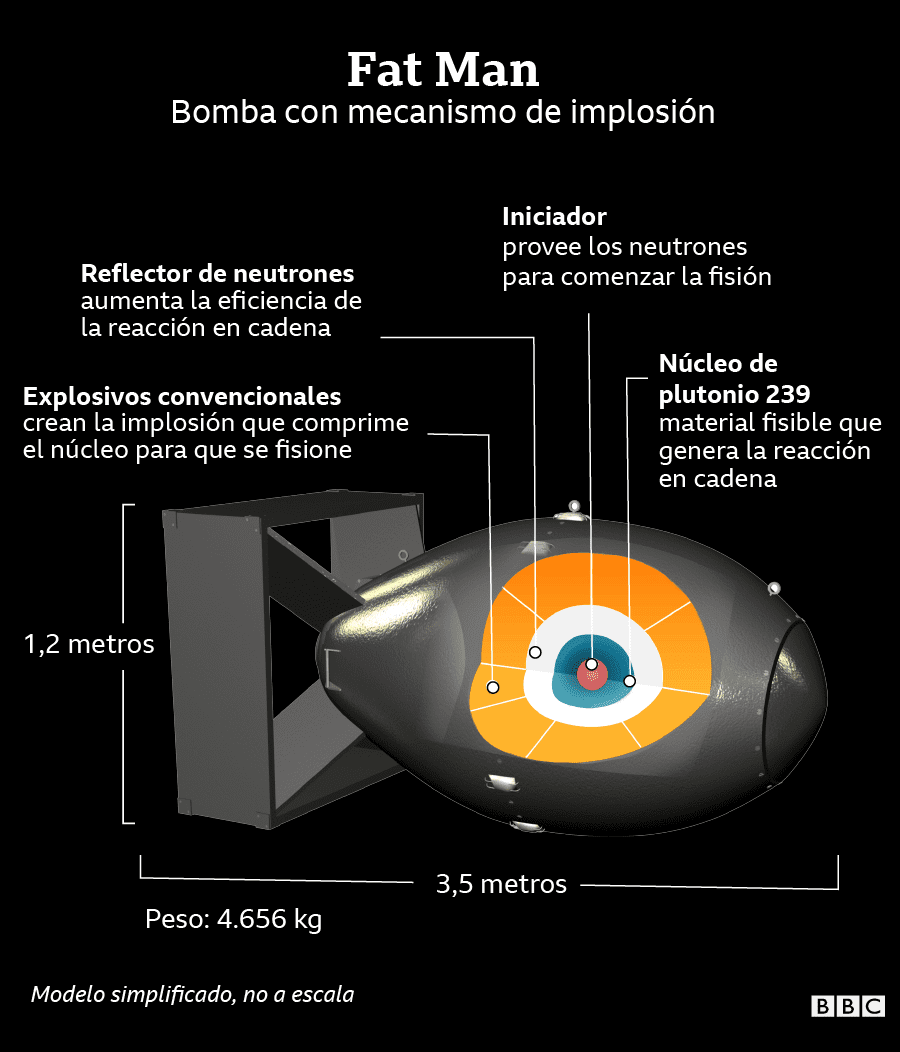

El bombardero Bockscar, un B-29 pilotado por el mayor Charles Sweeney, dejó caer la bomba Fat Man, que explotó a 500 metros sobre el suelo.

La bomba Fat Man estaba hecha de Plutonio 239.

Era un material más fácil de conseguir y más eficiente, pero requería un mecanismo más complejo para utilizarlo.

El Plutonio 239 no era puro.

Esto podría causar una reacción en cadena prematura, con lo cual se perdería gran parte del potencial de la bomba.

Se usó un mecanismo de implosión, para activar la bomba antes de que ocurriera esa fisión espontánea.

Fat Man tenía una carga de 6 kilos de plutonio, pero se calcula que solo logró fisionarse 1 kilo.

Fue suficiente para liberar una energía equivalente a 21.000 toneladas de TNT.

La explosión fue más fuerte que la de Hiroshima, pero el terreno montañoso de Nagasaki, ubicada entre dos valles, limitó el área de destrucción.

Aún así, se calcula que murieron entre 28.000 y 49.000 personas el día de la explosión.

En Nagasaki la bomba destruyó un área de 7,7 km2. Cerca del 40% de la ciudad quedó en ruinas.

Escuelas, iglesias, hogares y hospitales se derrumbaron.

«El lugar se convirtió en un mar de fuego. Era el infierno. Cuerpos quemados, voces pidiendo ayuda desde edificios derrumbados, personas a quienes se le caían las entrañas…», le dijo a la BBC Sumiteru Taniguchi, sobreviviente de Nagasaki.

No existen cifras definitivas de cuántas personas murieron a causa de los bombardeos, ya sea por la explosión inmediata o en los meses siguientes debido a las heridas y los efectos de la radiación.

Los cálculos más conservadores estiman que para diciembre de 1945 unas 110.000 personas habían muerto en ambas ciudades.

Otros estudios afirman que la cifra total de víctimas, a finales de ese año, pudo ser más de 210.000.

TOKIO – 2 de septiembre de 1945

Tras las bombas de Hiroshima y Nagasaki, Japón presentó su rendición.

«Hemos decidido allanar el camino para una gran paz para todas las generaciones venideras, soportando lo insoportable y sufriendo lo insufrible», dijo el emperador japonés Hirohito, dirigiéndose a sus ciudadanos.

La rendición oficial se firmó el 2 de septiembre, a bordo del USS Missouri en la Bahía de Tokio.

Se ponía fin así a la Segunda Guerra Mundial.

La brutalidad de la bomba

En una fracción de segundo tras la explosión de una bomba atómica, se liberan rayos gamma, neutrones y rayos X que salen disparados a una distancia de 3 km.

Estas partículas invisibles bombardean todo lo que encuentran a su paso, incluyendo los cuerpos humanos, y destruyen sus células.

En la bomba de Hiroshima, por ejemplo, resultaron letales para el 92% de las personas que estaban en un radio de 600 metros del punto cero.

Los sobrevivientes de las explosiones, conocidos como hibakusha, sufrieron las devastadoras consecuencias del intenso calor y de la radiación.

De manera inmediata, sufrieron quemaduras que les arrancaron la piel y los tejidos.

«Sentí un dolor punzante que se extendió por todo mi cuerpo. Fue como si un balde de agua hirviendo cayera sobre mí y me restregara la piel», dijo Shinji Mikamo, sobreviviente de Hiroshima, a la BBC.

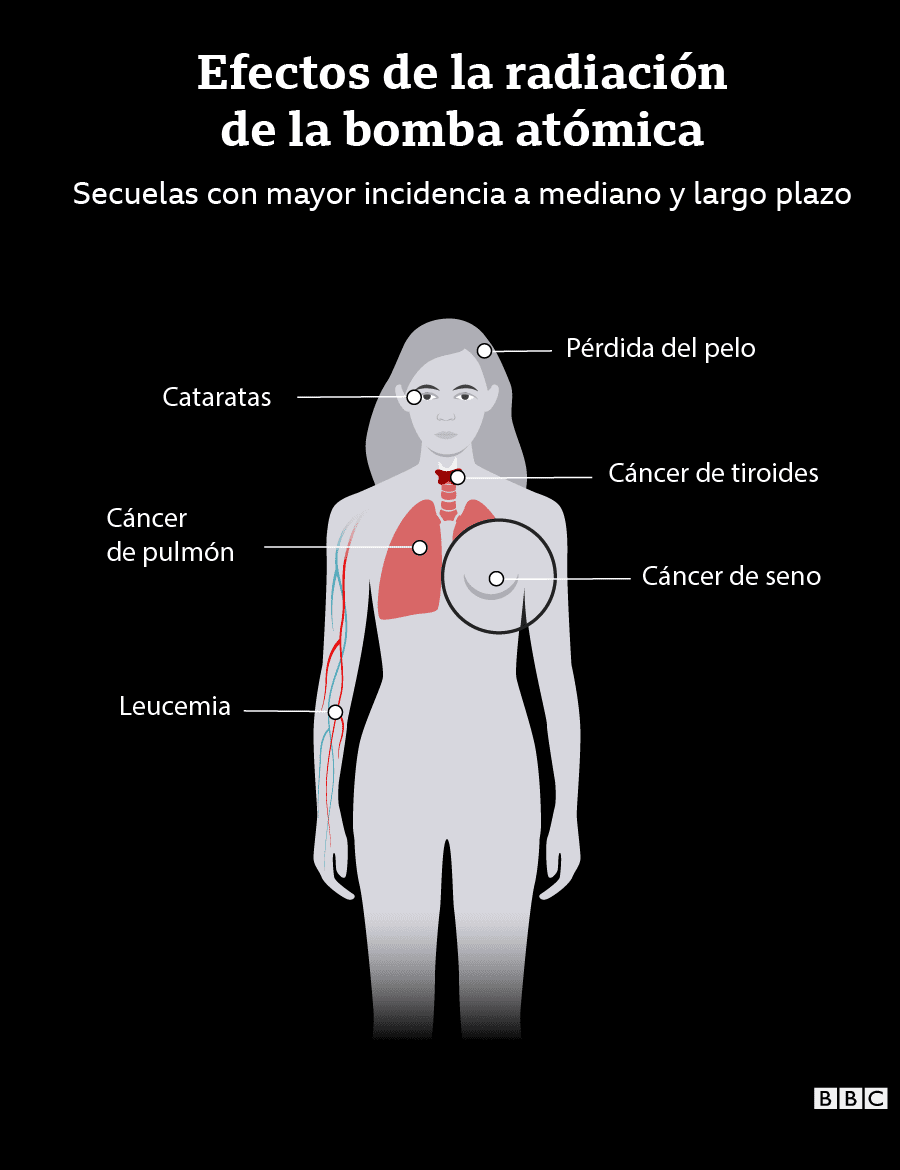

La exposición al material radiactivo les causó náuseas, vómitos, sangrado y la caída del pelo.

«Era tanto el dolor que sentía cuando me curaban, cuando extraían las gasas una por una, que muchas veces quedaba al borde de la inconsciencia», recuerda Senji Yamaguchi, sobreviviente de Nagasaki.

Con el tiempo, algunas personas desarrollaron cataratas y tumores malignos.

En los 5 años posteriores a los ataques, entre los habitantes de Hiroshima y Nagasaki aumentaron drásticamente los casos de leucemia.

Diez años después de los bombardeos, muchos sobrevivientes desarrollaron cáncer de tiroides, de seno y de pulmón a una tasa superior a la normal.

Además, la salud mental de los hibakusha también se vio afectada por haber presenciado un acto tan atroz, haber perdido a seres queridos y por el miedo a desarrollar enfermedades por causa de la radiación.

Algunos de ellos vivieron condenados a estar confinados en un hospital.

Muchos sufrieron discriminación por su aspecto físico y por la creencia de que acarreaban enfermedades.

Otros vivieron con un sentimiento de culpa por no haber podido salvar a sus seres queridos.

La vida después de la bomba

«Traté unos 6.000 pacientes, quizás 10.000. Después de eso no quise continuar mi carrera como doctor. Todas las personas que vi murieron, una tras otra. No hubo nadie a quien pudiera salvar».

Shuntaro Hida, Hiroshima

«Todavía siento miedo de que se me puedan manifestar las consecuencias de la radioactividad y morir en cualquier momento».

Yasuaki Yamashita, Nagasaki

«Dos personas muy heridas se me acercaron y solo decían ‘agua, agua’. Yo les di de beber y luego murieron frente a mí. Comencé a culparme porque sentía que los había matado. Me sentí así durante más de 10 años».

Keiko Ogura, Hiroshima

«Aún siento rabia de que EE.UU. haya lanzado la bomba contra gente inocente, gente que no tenía manera de defenderse».

Yoshiro Yamawaki, Nagasaki

Hoy Hiroshima y Nagasaki son importantes ciudades industriales y comerciales.

Ambas tienen plazas y museos donde se rinde homenaje a las víctimas.

Los hibakushas que aún viven rondan los 80 años.

Algunos se convirtieron en activistas en contra de la proliferación de armas nucleares y compartieron sus historias como una manera de recordar los horrores de la guerra.

La devastación que causaron las bombas de Hiroshima y Nagasaki desataron, hasta hoy, un intenso debate sobre si fue necesario un ataque de tal envergadura sobre la población civil.

Desde entonces ningún otro país se ha atrevido a usar una bomba atómica en un conflicto armado.

Más de 75 años de mutaciones culturales tras Hiroshima

Hace más de 75 años, la luz cambió de significado, abriendo una nueva era que democratizaría inéditas formas de pesadilla e irradiaría de manera irreversible el paisaje de la cultura. La caída de las bombas atómicas Little Boy y Fat Man sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki los días 6 y 9 de agosto de 1945 marcó el final de la Segunda Guerra Mundial, fundiendo el lenguaje triunfal de la victoria aliada con un debate ético irresoluble.

La tragedia engendró persistentes mutaciones de la imaginación concebidas para lidiar con lo que parecía estar más allá de toda representación, en un contexto internacional que acababa de enfrentarse a otro agujero negro insondable: el Holocausto nazi. Hiroshima y Nagasaki marcaron el fin de una inocencia occidental que siempre había sido pura construcción.

Años más tarde, un artista como David Lynch marcaría el momento de la caída en una fecha ligeramente anterior: concretamente, el 16 de julio de 1945, día de la prueba Trinity, primera detonación de una bomba nuclear por parte del Gobierno de los Estados Unidos en el campo de Arenas Blancas, en Nuevo México.

En la octava entrega de la revolucionaria tercera temporada de Twin Peaks, la explosión marcaba un avasallador punto de cesura en el desarrollo de la serie, llevándose por delante todas las convenciones narrativas del medio, al dilatar, durante largos, hipnóticos minutos, un experimento de televisión no figurativa que, al ritmo de las disonancias del Treno a las víctimas de Hiroshima de Krzysztof Penderecki y con más de un explícito eco del Crossroads (1976) de Bruce Conner, establecía intuitivos vínculos con ese informalismo pictórico que, en la época, había intentado levantar testimonio plástico de un mundo que había perdido cohesión y sentido.

En su libro Screams of Reason. Mad Science and Modern Culture, el ensayista David J. Skal exploró las singulares fracturas en el lenguaje que manifestaron algunos de los testigos de la prueba Trinity.

Quizás solo la energía nuclear podía tener el poder de hacer que un militar se expresase súbitamente como un crítico literario, tal y como ponen de manifiesto las palabras que el general Thomas Farrell empleó ante la prensa dos días después de las pruebas: “Los efectos de iluminación desafían toda descripción.

Todo el campo fue iluminado por una luz abrasadora con una intensidad que multiplica muchas veces la del sol del mediodía. Era dorada, purpura, violeta, gris y azul. Iluminó cada pico, grieta y cresta de la cordillera cercana con una claridad y belleza que no pueden ser descritas, sino que deben ser vistas para ser imaginadas. Era esa belleza con la que sueñan los grandes poetas, pero que suelen describir de manera pobre e inadecuada”.

Una bomba con el poder de hacer hablar a un militar como a un esteta, a un físico como a un dios terrible —Robert Oppenheimer citando el Bhagavad Gita: “Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos”—, y a una eminencia de la mecánica cuántica como si fuera un tronado mad doctor de película de serie B —Enrico Fermi: “No me toquéis las narices con vuestros escrúpulos de conciencia.

A fin de cuentas, esto es física excelente”—, no podía pasar por el territorio de la cultura sin dejar una huella indeleble. Como concluye Skal, “la presunción prometeica, la pérdida del Edén, la caja de Pandora, el Golem, Fausto y Frankenstein absorbieron nueva energía de la explosión atómica y, en el proceso, infundieron a la cultura popular de posguerra su particular intensidad mítica”.

El miedo a la destrucción total y absoluta había tenido su prueba de vestuario y bastaron unos pocos años de incubación para que la cultura popular alumbrara un subgénero propio capaz de sintetizar en una metáfora manejable un sentimiento colectivo que no se podía contener, ni delimitar: aquellas películas de serie B de los años cincuenta en las que la radiación agigantaba criaturas o resucitaba bestias antediluvianas.

Resulta curioso que uno de los primeros títulos de la tendencia tuviese una conexión directa con la bomba y sus efectos (psicológicos) en el estamento militar: Ted Sherdeman, productor de La humanidad en peligro (1954) de Gordon Douglas, había sido un oficial a las órdenes del general MacArthur durante la Segunda Guerra Mundial, que confesó haber sucumbido a unas irrefrenables náuseas cuando recibió las noticias del bombardeo de Hiroshima.

No obstante, no fue la náusea, sino el pragmatismo lo que le llevó a vender a la Warner esa brillante miniatura en la que unas hormigas gigantes atemorizaban a la población de Los Ángeles: la generalizada fobia a los insectos y el flamante miedo al poder atómico parecían componer una fórmula imbatible.

Tensiones colectivas bastante más complejas se canalizaron ese mismo año (1954) en Japón bajo el terror del monstruo de Ishiro Honda, la película que vio nacer a Godzilla como encarnación literal de la bomba, ofreciendo a la población japonesa una singular terapia de choque para lidiar con su reciente trauma colectivo.

La evolución posterior del personaje ofrece una interesante lección sobre las inesperadas funciones de la ficción popular: película a película, el monstruo fue convirtiéndose en una suerte de deidad natural, protectora de la nación que había sido humillada por la bomba, y, también, fue articulándose como metáfora de un poder marcial dormido, que quizá algún día volvería a despertar.

Cartel de ‘La humanidad en peligro’.

La cultura japonesa quedaría atravesada para siempre por el recuerdo de la catástrofe y su herencia atroz en los cuerpos y la descendencia de los supervivientes.

Los tonos que asumiría el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki serían de lo más dispares: entre la punzante sensibilidad de un manga como Pies descalzos (1973) del superviviente Keiji Nakazawa y la seducción cyberpunk de Akira (1982-90) de Katsuhiro Otomo, pasando por extremos tan desconcertantes como el del sacerdote violador que ha perdido la fe tras sobrevivir a la catástrofe en la película erótica Seijū gakuen (1974) de Norifumi Suzuki.

Aunque quizá no haya testimonio más estremecedor que el de Michihiko Hachiya en Diario de Hiroshima, volumen que recopiló las anotaciones del médico local entre el 6 de agosto y el 30 de septiembre de 1945, dejando constancia de las secuelas que empezaron a mostrar —caída capilar, erupciones en la piel— quienes creyeron haberse salvado de la explosión.

Manga «los pies descalzos»

Esas pieles heridas fueron el sustrato sobre el que las palabras de Marguerite Duras y las imágenes de Alain Resnais empezaron a trenzarse en la poderosa Hiroshima, mon amour (1959), una película sobre la necesidad de preservar la memoria del horror que se estrenaría el mismo año que La hora final de Stanley Kramer, nominada a dos Oscar, superproducción poblada de estrellas que marcó el ingreso del terror apocalíptico en el seno de la Academia de Hollywood.

Bastarían cinco años para que la posibilidad del fin del mundo que anticipó Hiroshima se declinara en forma de sátira de la mano de Stanley Kubrick en ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú (1964).

“La luz perlada que quedó suspendida sobre [el campo de prisioneros de] Lunghua me recordaría para siempre el milagro salvador de Hiroshima y Nagasaki”, escribiría con provocadora sinceridad J. G. Ballard en su autobiográfica La bondad de las mujeres (1991).

Para el escritor británico, cuya infancia se vio marcada por su internamiento en Lunghua bajo el poder disciplinario del ejército japonés, la luz de la bomba tuvo algo de epifanía religiosa, como sabría entender Steven Spielberg en su notable adaptación de El imperio del sol.

Propuestas expositivas como Bajo la bomba. El jazz de la guerra de imágenes transatlántica. 1946-1956, inaugurada en el Macba en 2007, o Lo nunca visto. De la pintura informalista al fotolibro de posguerra [1945-1965], que presentó la Fundación Juan March en 2016, ahondaron en las implicaciones de la guerra cultural que se desarrolló tras esa victoria aliada inseparable de su carga de culpa.

Al tiempo que emergía la Guerra Fría se desarrollaba un pulso entre Estados Unidos y Europa para conquistar el liderazgo cultural. Al mismo tiempo se emprendía una indagación estilística en busca de la expresión idónea para reflejar esa angustia y ese vacío que dejó la bomba tras de sí.

Fotograma de «El Imperio del Sol»

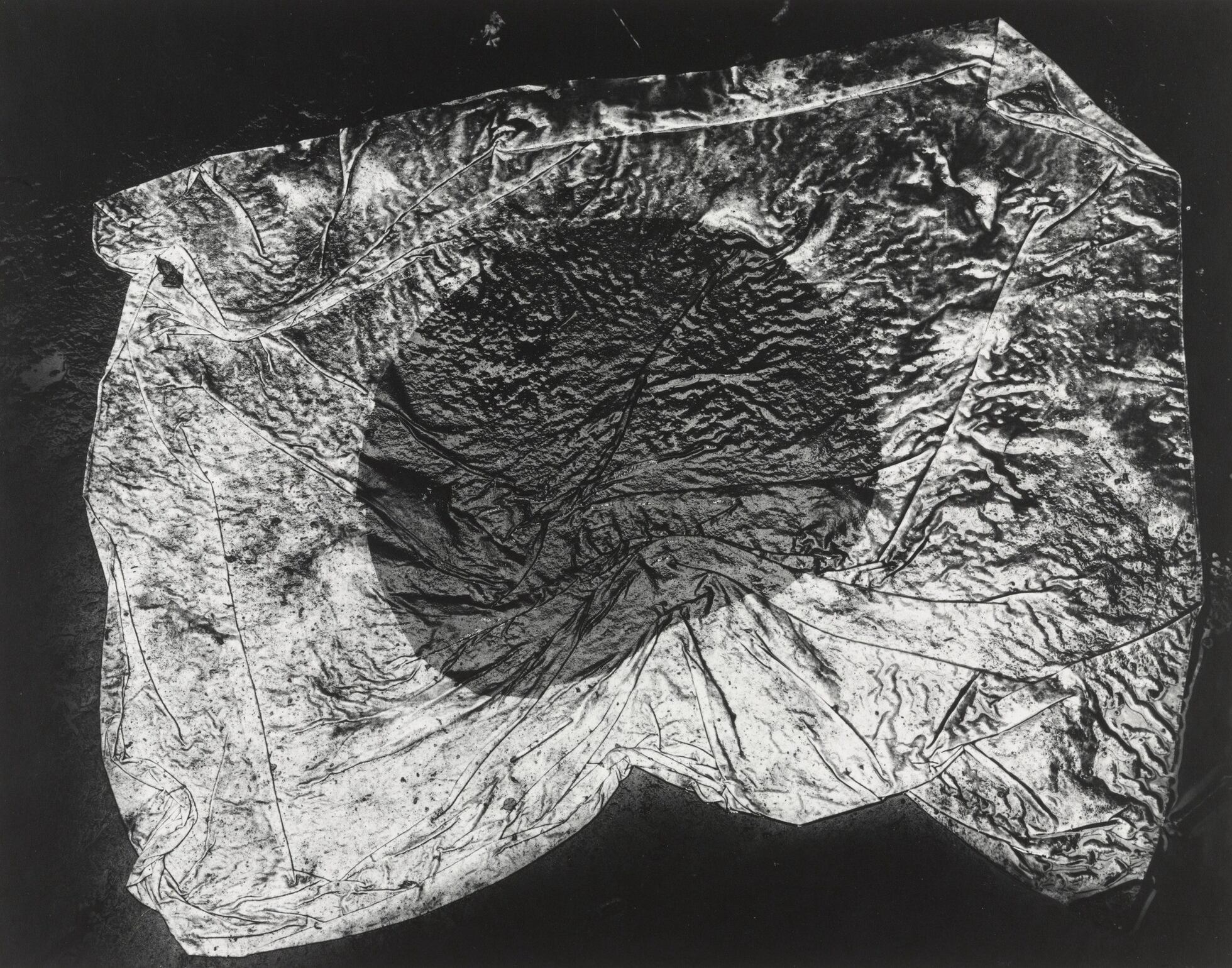

¿Hay alguna obra o algún testimonio fotográfico capaz de medirse con la silueta de una víctima de Hiroshima o Nagasaki impresa por la cegadora luz nuclear sobre una acera o un muro de la ciudad devastada?

Algo de eso se preguntaba el dramaturgo Robert Lepage en su monumental montaje The Seven Streams of the River Ota.

La ambigua, perversa fascinación del hongo atómico se reveló capaz de absorber sustancias culturales tan heterogéneas como la ironía mutante de Devo, la anarquía científica de Aviador Dro, el jazz extraterrestre de Sun Ra o el elegante technopop de Orchestal Manoeuvres in the Dark, para acabar dejando una única certeza en el aire: esa luz marcó la hora más oscura. Y seguimos atrapados en su interior.

Cómo la bomba atómica condicionó nuestra comprensión de la ciencia

Aunque ampliamente analizada desde diversas perspectivas políticas, científicas y militares, la historia de la bomba atómica apenas ha recibido atención en lo que se refiere a su papel a la hora de configurar la manera misma en que entendemos la división del conocimiento en el mundo moderno.

La comprensión pública de la ciencia como disciplina de conocimiento especial y superior al resto de saberes, o lo que algunos autores han convenido en concebir como el problema de las Dos Culturas, cambiaría radicalmente tras la detonación de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Sin saberlo, aquella soleada mañana de verano Paul Tibbets, piloto del Enola Gay, alteraría el curso de la cultura misma.

La historia de un debate histórico

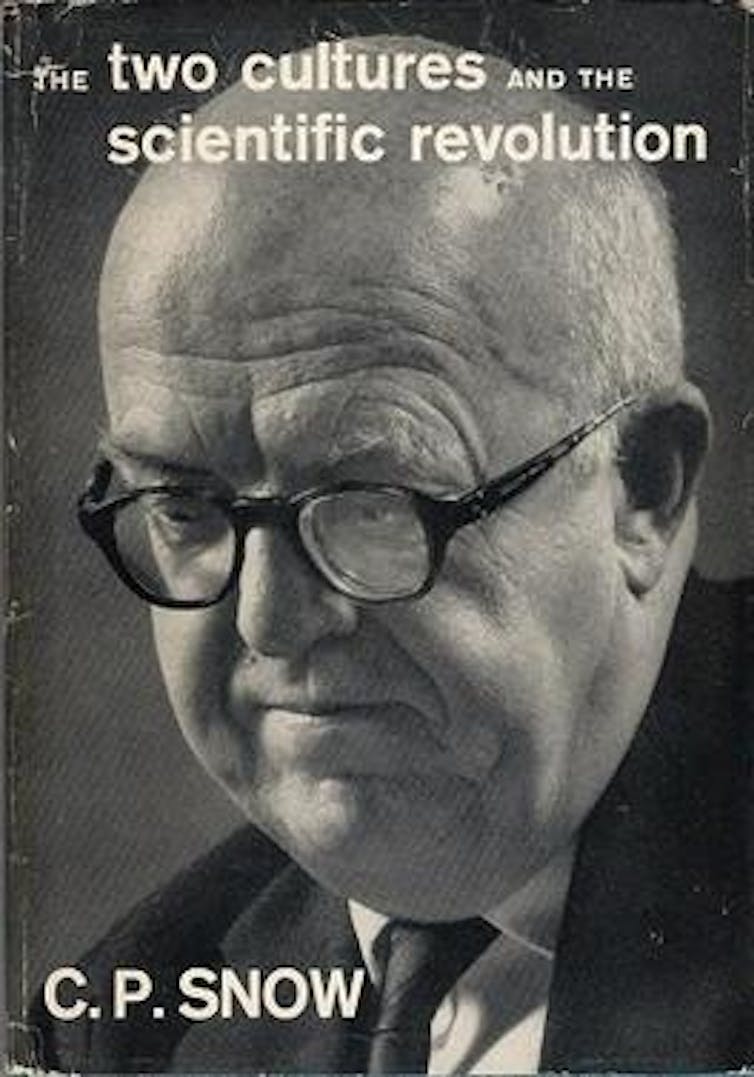

Fue el 7 de mayo de 1959 cuando C. P. Snow subió al palco de la “Senate House” en la Universidad de Cambridge para pronunciar su conferencia “Las Dos Culturas y la Revolución Científica”.

En ella, Snow expuso una preocupación latente en varios círculos académicos de la sociedad británica de su época: la división radical entre las ciencias y las humanidades. Según el reconocido físico y novelista inglés, la sociedad intelectual inglesa estaba irremediablemente dividida entre científicos y humanistas, incluyendo entre estos últimos a historiadores, filósofos y literatos.

Afirmaba que los científicos, progresistas y librepensadores por naturaleza, se encontraban en constante pugna con los literatos, conservadores, individualistas y apartados de toda preocupación moral y social. Snow defendía que, para garantizar el futuro de la nación inglesa, era necesario establecer un sistema educativo en el que primasen los valores de libertad, progreso y comunidad propios de la ciencia, no aquellos valores egoístas y desarraigados de los literatos. En otras palabras, era necesaria una reforma cultural.

Uno puede sentirse un tanto sorprendido por las afirmaciones de Snow. ¿Tan poca cabida tenía la ciencia en la educación de su época? ¿Tan egoístas e individualistas eran los literatos? ¿La separación tajante entre las ciencias y las humanidades es tan clara como lo era para Snow?

Varios estudios históricos del problema han sugerido en los últimos años que la respuesta a estas preguntas es negativa. En primer lugar, hay que entender a Snow en su contexto, un contexto de posguerra y declinismo. Podríamos definir el declinismo como esa tendencia general a pensar que todo tiempo pasado fue mejor.

En el periodo concreto en que Snow pronunció su conferencia (que más tarde se convertiría en su aclamada obra Las Dos Culturas), el Reino Unido aún se estaba recuperando de los horrores y las pérdidas de la guerra. No sólo la economía del país se había visto gravemente afectada por los seis años de encarnizada e ininterrumpida lucha contra Alemania, Italia y Japón, sino también su propia capacidad de producción intelectual.

El Reino Unido, bastión de grandes autores como Shakespeare, Dickens o Shelley, y de naturalistas como Darwin, no fue capaz de hacer frente a las grandes innovaciones técnicas, científicas y militares de naciones como Alemania, Estados Unidos o la URSS. Fue en parte esta situación la que provocó ese sentimiento de declinismo en varios de los intelectuales de la época, que consideraron que la hegemonía cultural de la literatura, el arte y la filosofía habían llevado a Gran Bretaña a convertirse en un país muy leído, pero inútil a la hora de enfrentarse a los retos que la nueva ciencia y las nuevas sociedades planteaban.

Al fin y al cabo, ¿cómo podrían enfrentarse a potencias que habían desarrollado la bomba de uranio si seguían recitando sonetos de Shakespeare en la escuela?

El nacimiento de un mito

Esta fue una de las múltiples razones por las que nació el mito de las Dos Culturas: el miedo a no ser capaz de equipararse técnica y científicamente a las grandes potencias protagonistas de la vigente Guerra Fría. El debate generado por Snow, y que ha llegado hasta nuestros días, acerca de la separación cuasi natural entre científicos y literatos, no queda exento de ser comprendido en un contexto ideológico, social y de declinismo más amplio.

Pero, ¿cuál es la importancia de todo esto? Podemos considerar que sólo advirtiendo la contingencia de este contexto, la historicidad de todos los factores que motivaron a Snow a plantear este problema, seremos capaces de desmontar la falsa dicotomía que existe a día de hoy entre las Dos Culturas.

Si somos capaces de ver que fueron la guerra, un cierto complejo de inferioridad y una actitud pesimista hacia la ciencia de su propia nación las que llevaron a Snow a plantear la división necesaria entre las ciencias y las humanidades, podremos ver que dicha división no es tan natural como parece.

Y, así, podremos quitarnos de una vez de la cabeza la ingenua y anticuada idea de que el progreso intelectual, la innovación cultural y el bienestar social sólo pueden darse desde las ciencias.

80 años después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué hemos aprendido?

El acorazado Schleswig-Holstein bombardeando Polonia en septiembre de 1939.

Es un guiño del destino que los primeros disparos de la II Guerra Mundial los hiciera una reliquia de la Primera.

Fue el acorazado Schleswig-Holstein, un veterano exponente de la construcción naval de principios del siglo XX. Pasadas las cuatro de la mañana del 1 de septiembre de 1939, el buque alemán abrió fuego contra las fortificaciones polacas de la base de Westerplatte, en la ciudad de Danzig, hoy Gdansk. Al mismo tiempo, como una inundación, el ejercito alemán comenzaba la invasión terrestre de Polonia. Varsovia era bombardeada por primera vez ese mismo día.

El pacto de los tiranos

Todo ello era posible por el siniestro acuerdo que pocas semanas antes habían alcanzado el III Reich y la Unión Soviética. El famoso pacto Ribbentrop-Molotov. En virtud de lo acordado, ambas potencias se repartirían Polonia una vez iniciada la invasión por parte de las tropas de Hitler. Conviene recordarlo. La Unión Soviética sólo llegó al bando aliado tras una apasionada relación con el Eje, jalonada por crímenes abyectos como la matanza de Katyn.

Polonia era el punto de no retorno. Durante los años anteriores, sumidas en un sueño pacifista, las últimas democracias de Europa –Francia y Gran Bretaña— habían cedido ante todas y cada una de las agresiones expansionistas de Hitler. Además, con una sonrisa. En la Conferencia de Múnich, sólo un año antes, reunidos los dirigentes de Alemania, Italia, Francia y Gran Bretaña, se aceptó la mutilación de Checoslovaquia para satisfacer la voracidad del Führer. Ni siquiera se buscó invitar al sacrificado a la mesa de negociaciones, y guardar así, al menos, un poco de decoro, aunque fuese sólo estético.

Acuerdos de Múnich. De izquierda a derecha: Benito Mussolini, Adolf Hitler, Paul Otto Schmidt y Neville Chamberlain.

Hitler era un jugador compulsivo y sus fáciles victorias le convencieron para elevar la apuesta. Pero la mañana del 3 de septiembre, británicos y franceses remitieron un ultimátum a Berlín, y esta vez no era un farol. Pocas horas más tarde declaraban la guerra a Alemania.

Para ellos, durante muchos meses, la guerra sería sólo “esperar”. Confiaban en repetir la coreografía siniestra de 1914, frenar a los alemanes cuando finalmente atacasen Francia, y prevalecer en una guerra de trincheras. Su débil inacción le costaría la vida a la III República francesa, y a punto estuvo de llevar las esvásticas hasta Picadilly.

Y es que Polonia era secundaria. Tanto que, en febrero de 1945, en la Conferencia de Yalta, los Aliados Occidentales permitieron –también con una sonrisa– que fuese devorada por su nuevo hermano en armas: Iosif Stalin.

El peor de los martirios

Pasados ochenta años de todo aquello, ¿cómo recordar la II Guerra Mundial? No es posible hacerlo sin contemplar atónitos la brutal agresión nazi, que creó de las cenizas del Tratado de Versalles un imperio afortunadamente efímero de los Pirineos a las puertas de Moscú.

Cada metro conquistado por la Wehrmacht se convertía en solar para uno de los más despiadados crímenes cometidos en la historia de la humanidad. Eso sin mencionar el padecimiento y los horrores de la guerra en el Pacífico. El mal se hizo carne en la tierra, y millones perecerían bajo su yugo, enfrentados al peor de los martirios. Si con la I Guerra Mundial el mundo perdió su ingenuidad, con la segunda abatían su vigor y su nobleza.

Víctima polaca de la ocupación alemana.

La II Guerra Mundial ofrece la fascinación del estudio de las campañas y de los frentes, y del progreso de la ciencia al servicio de oscuros fines. En 1939 era un añejo acorazado de 1905 el que iniciaba el conflicto. Este terminó con el alumbramiento del supremo terror tecnológico, que envolvió las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en un mar de fuego y hierro. La era nuclear se inició en efecto de la manera más cruel. Y ochenta años más tarde contemplamos atónitos el advenimiento de una nueva carrera de armamentos entre potencias cada vez más altivas, que acredita que el ser humano tiene una muy limitada capacidad de aprendizaje.

Entre 1939 y 1945 brillaron sin duda liderazgos admirables como los de Churchill, Roosevelt o De Gaulle; y heroísmos como los del Círculo de Kreisau o la Rosa Blanca, que alzaron en Alemania una voz desesperada frente a la locura del nazismo. Son hijos de su compromiso y su responsabilidad realidades de nuestro tiempo como la Unión Europea, o el sistema de Naciones Unidas.

Con todos sus defectos, todo ello resume la victoria moral del paradigma democrático frente a la tiranía. Pese a las abultadas excepciones que han deparado estos ochenta años.

2019, cada día más 1984

Pero quizás lo más relevante es que cuando hace diez años –en septiembre de 2009– escribíamos líneas parecidas, y recordábamos los mismos hitos, Barack Obama se acababa de convertir en presidente de los Estados Unidos, y una Europa indiscutible aún confiaba en sí misma.

Términos como Brexit o fake news, personajes como Donald Trump, Matteo Salvini y tantos otros –demasiados–, realidades como la anexión de Crimea, o los efectos más salvajes de la crisis económica, aun esperaban su momento en los rincones más inhóspitos e inesperados de eso que llamamos futuro.

Somos más viejos que entonces, pero sin duda no más sabios. En estos diez años nuestro planeta es menos vivible, y se han multiplicado las amenazas a la siempre frágil convivencia global. Quizás nos hemos acercado, aunque sea sólo unos pocos metros, al 1984 de Orwell. Sería fatalista afirmar que nos asomamos al mismo precipicio de 1939. No lo es confirmar que no hemos aprendido muchas lecciones de lo que comenzó aquel año, y hemos olvidado otras. Todas ellas valiosas.

La pequeña pantalla reflexiona

En el tiempo en el que las series de televisión han remplazado al buen cine a la hora de contar historias con significado, en los últimos meses tres de ellas han reflexionado, desde perspectivas distintas, sobre algunas de las amenazas más candentes de nuestro tiempo que no se entienden sin volver la mirada al periodo 1939-1945.

The Terror habla sobre el colapso de una comunidad cuando se le somete a situaciones extremas e inesperadas. Chernobyl, sobre el efecto cotidiano de la tiranía sobre los hombres buenos, y sobre la propia verdad. Y este mismo verano, Years & Years ha dibujado un futuro distópico pero plausible del Reino Unido en la próxima década, resumido en el auge de la tiranía populista de una carismática política, encarnada por Emma Thompson –rubia platino–, construida sobre la promesa inspiradora de una sociedad más galana. ¿Les suena?

Fotograma de la serie Years & Years. HBO

Con todo ello, parece claro que la catástrofe que fue la II Guerra Mundial sigue viva y debe ser recordada. No para recrearse en un pasado que no volverá, o desde un triunfalismo victorioso, sino como recuerdo constante de los mecanismos que pueden llevar a la disolución de la convivencia y al caos.

Por eso resulta una conmemoración más pertinente que nunca, y una que debemos encarar desde la mínima complacencia. Sólo así podremos escribir líneas distintas a estas ya en nada, en 2029.

Deja un comentario