Hitler aún creía que no todo estaba perdido y una derrota aplastante de los soviéticos podía revertir la situación. Lo que no sabía es que los británicos habían interceptado mensajes en los que se anunciaba esta ofensiva y prepararon el ataque a fin de desgastar la punta de lanza blindada de los alemanes, que confiaban en sus Panthers y su nuevo Tiger.

Historias de la 2da. Guerra Mundial…

75 años del fin de los juicios de Núremberg: las oscuras revelaciones de los exámenes psicológicos a los que sometieron a los nazis acusados

BBC News(W.Marquez)/Historia Hoy (O.L.Mato)/elhistoriador.es/Infobae(M.Bauso) — Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, la devastación fue tan enorme y los crímenes de guerra tan extensos que las fuerzas aliadas victoriosas determinaron que era necesario imponer algún tipo de castigo a los responsables de engendrar esa maquinaria de destrucción y exterminio contra la humanidad.

Hubo un tira y afloja entre los aliados sobre qué hacer con los líderes nazis capturados.

En un momento dado había quienes abogaban por ejecuciones sumarias, pero al final se consideró que un juicio realizado por un Tribunal Militar Internacional era importante para educar al mundo sobre lo que había sucedido.

Esos fueron los juicios de Núremberg, que se iniciaron el 20 de noviembre de 1945 y finalizaron el 1 de octubre de 1946, hace ahora 75 años.

Poco se sabe, sin embargo, de un extraordinario proceso de análisis psiquiátrico y psicológico de los prisioneros que se llevó a cabo paralelamente para tratar de encontrar los orígenes de su maldad.

Horas y horas de entrevistas, exámenes y observaciones generaron un sinfín de documentos que quedaron en el olvido y que en 2016 fueron rescatados en un libro titulado «Anatomía de la maldad: El enigma de los criminales de guerra nazis».

Su autor, el doctor Joel E. Dimsdale, profesor emérito de Psiquiatría de la Universidad de California en San Diego, habló con BBC News Mundo.

Contacto íntimo con la «maldad»

El Palacio de Justicia y la prisión de Núremberg habían sobrevivido el bombardeo aliado.

Núremberg fue escogida como sede de los juicios por su valor simbólico ya que esta ciudad en Baviera había sido escenario de los multitudinarios desfiles y mítines políticos de los nazis en la antesala de la Segunda Guerra Mundial.

Pero también había una razón pragmática: contaba con un Palacio de Justicia que milagrosamente había sobrevivido al bombardeo aliado y en el que se instalaría el Tribunal Militar Internacional, y una prisión anexa que permitía la segura reclusión y vigilancia de los acusados que serían enjuiciados.

El primer proceso fue contra 22 miembros de la cúpula nazi y, aunque los fallos estaban prácticamente cantados (12 de ellos fueron condenados a morir en la horca), también hubo un llamado para realizar una investigación psicológica de los prisioneros para tratar de entender el origen de su maldad y los motivos de los horrores que cometieron.

«Toda prisión cuenta con la presencia de un psiquíatra y un psicólogo para mantener el ánimo de los reclusos con el fin de que estén en capacidad de enfrentar sus juicios y participar en sus defensa», explica el doctor Joel Dismdale.

Pero en Núremberg sucedió algo extraordinario: el trabajo conjunto de dos analistas brillantes cuya obsesión, iniciativa y ambición personal los llevaron a emprender una investigación exhaustiva con innumerables horas de entrevistas, observaciones, tests y evaluaciones de cada uno de los acusados.

Por un lado estaba Douglas Kelley, un psiquíatra militar, experto de fama mundial en la pruebas Rorschach, un test de evaluación de personalidad basado en la interpretación que hace el paciente de una serie de láminas con manchas.

Kelley fue el primero en acceder a los líderes nazis, pero como no hablaba alemán, le asignaron un igualmente brillante psicólogo militar de padres judío-austríacos para asistirle: Gustave Gilbert.

«Su trabajo los puso en contacto íntimo con personalidades de tal grado de maldad que algunos pensaban que había algo profundamente dañado en ellos, que tenían algún tipo de disfunción cerebral o enfermedad mental», dice el profesor Dismdale.

«Esa preocupación añadida a la magnitud de su maldad fue lo que forjó la investigación de su estado psiquiátrico y psicológico».

Las pruebas de Rorschach fueron uno de los métodos que se utilizaron para analizar a los criminales de guerra.

Diferencias y rivalidades profesionales

A pesar de que Kelley y Douglas eran colegas de trabajo, se detestaban mutuamente y desarrollaron una rivalidad muy competitiva sobre a quién pertenecía el trabajo realizado. También se enredaron en discusiones filosóficas sobre la naturaleza del mal y la interpretación de las pruebas Rorschach.

El psicólogo creía que los test demostraban que los acusados nazis eran «otros», seres cualitativamente diferentes al resto de humanos, mientras que el psiquíatra los veía más como unos arribistas profesionales dispuestos a hacer lo que fuera para avanzar su carrera pero sin nada particularmente monstruoso en su comportamiento».

Debido a esa competencia y su diferencia de opiniones, los resultados de las pruebas Rorschach quedaron prácticamente sepultados, hasta que el doctor Joel E. Dimsdale recibió una visita inesperada.

«Estaba en mi oficina en Harvard cuando llegó este hombre sin cita previa, golpeó y entró con un estuche para cargar armas», cuenta el profesor de psiquiatría. «Me preguntó: ‘¿Usted es Dimsdale?’. Le dije sí. Se sentó en mi sofá y me dijo ‘Soy el verdugo. He venido por usted’, y abrió el estuche y salieron una serie de documentos de la Segunda Guerra Mundial». El hombre resultó ser uno de los encargados de las ejecuciones en Núremberg.

El doctor Dimsdale había concentrado sus primeras investigaciones en los sobrevivientes de los campos de concentración, pero motivado por este «verdugo», decidió hurgar en archivos ocultos y clasificados sobre los resultados de los psicoanálisis de los criminales de guerra para entender lo que había pasado.

El profesor Joel E. Dimsdale hurgó en los archivos de Núremberg para estudiar a cuatro de los criminales de guerra nazis.

Los «cuatro del apocalipsis»

Todos los acusados de Núremberg presentaban casos igualmente interesantes. Pero para su libro «Anatomía de la maldad», Dismdale decidió estudiar a cuatro que eran diametralmente opuestos en términos de sus antecedentes, comportamientos y reacciones ante el juicio al que se los sometió.

Estos fueron Robert Ley, líder del Reich y jefe del Frente Alemán del Trabajo; Julius Streicher, fundador del diario antisemita Der Stürmer y parte central del aparato de propaganda nazi; Rudolf Hess, Führer suplente; y Hermann Göring, la figura más poderosa del Partido Nazi y canciller de Alemania tras la muerte de Hitler.

Lo que más sorprendió al doctor Dimsdale al estudiar a estos cuatro individuos es que la maldad no es monocromática.

«Se presume que todos estos fueron monstruos de la misma talla, pero el hecho es que tenían diferentes antecedentes, estilos interpersonales diferentes», expresa.

«Unos podían ser encantadores cuando les convenía, otros eran tan desagradables que hasta sus propios colegas los despreciaban. Me sorprendió que pudieran ser tan variados pero al mismo tiempo fueran igualmente responsables de hechos tan monstruosos».

Personalidad compleja

Robert Ley era el jefe del Frente Alemán de Trabajo y como tal controlaba el 95% de la fuerza laboral del país. Ordenó el asesinato de sindicalistas que no apoyaran al Partido Nazi y asistió en el establecimiento de fábricas de trabajo forzado. Era fanáticamente leal a Hitler y consideraba al Partido Nazi como «nuestra orden religiosa, nuestro hogar sin el cual no podemos vivir».

Pero tenía una personalidad compleja, ya que también abogaba por los derechos del trabajador, un salario equitativo para las mujeres y más tiempo de vacaciones.

«Devoción canina a Hitler». Robert Ley detrás de Adolph Hitler durante un mitin político nazi.

En la Primera Guerra Mundial Ley sufrió una herida en la cabeza que lo dejó con un tartamudeo y tuvo un comportamiento errático por el resto de su vida, siendo propenso a enfurecerse de forma repentina. Sus problemas con el alcohol también fueron legendarios.

Durante sus interrogatorios en prisión fue bastante abierto y perspicaz con respecto a la derrota nazi. Aceptó que se le considerara un enemigo, pero se sentía humillado porque lo consideraban un criminal.

Al final reconoció su culpa y expresó remordimientos. A pesar de que los prisioneros estaban bajo observación 24 horas y había un control estricto sobre quiénes entraban en contacto con ellos, Ley logró quitarse la vida ahorcándose con una cuerda.

«Se hizo un análisis post mortem de su cerebro para ver si había alguna patología», comenta Dimsdale. «En resumidas cuentas se consideró que tal vez había unos cambios sutiles en el cerebro pero no se halló nada que llamara la atención».

«Mala hierba»

Julius Streicher era un individuo tan desagradable que hasta sus colegas lo odiaban.

Uno de los acusados más singulares fue Julius Streicher. «Tal vez el más repugnante de los criminales de guerra», dice Dimsdale. Tenía fama de ser el más antisemita en el gabinete nazi -y había mucha competencia para ese título pero él era «lo peor de lo peor».

Su presencia en Núremberg no era la primera ante un tribunal. Se jactaba de haber sido enjuiciado múltiples veces por difamación, sadismo, violación y otros crímenes sexuales. No obstante, en sus entrevistas con el psiquíatra Kelley, le dijo que dormía muy bien en la cárcel debido a su «conciencia limpia».

Kelly lo consideró paranoico y cuestionó cómo este ser pudo mantener hechizados a miles de alemanes «sensatos». Por su parte, el psicólogo Gilbert lo describió como rígido, insensible y obsesivo.

En una ocasión se declaró sionista, dijo que amaba a los judíos y que pensaba que deberían vivir en su propio país, algo extraño en un hombre que durante décadas publicó los discursos antisemitas más violentos y rabiosos.

En su libro, Joel Dimsdale dice que en otro contexto, Stricher hubiera sido considerado simplemente como una «mala hierba», argumentativo, violento, corrupto y depravado.

Antes de que se les pusiera la soga al cuello, a los condenados se les preguntaba su nombre. Streicher gritó desafiantemente: «¡Heil Hitler! ¡Usted conoce bien mi nombre!»

¿Fingiendo locura?

El tercer líder nazi que Dimsdale estudió fue Rudolf Hess, el Führer suplente y uno de dos acusados sobre los que el tribunal dudó si tenía las condiciones mentales para enfrentar un juicio.

Hess fue un alto dirigente del Partido Nazi. Estuvo encarcelado con Hitler en los años 20 y le ayudó a escribir «Mi lucha». A pesar de su rara apariencia «cadavérica» y sus excentricidades fue un interlocutor popular en los famosos mítines nazis. El psicólogo Gilbert declaró que «tenía una devoción canina hacia Hitler».

Pero su influencia empezó a decaer y al comienzo de la guerra Hess voló secretamente a Inglaterra donde aterrizó en paracaídas con la intención de llegar a un acuerdo de paz con los británicos. Allí estuvo encerrado durante años en un hospital psiquiátrico.

Tras su traslado a Núremberg, se quejó constantemente de amnesia intermitente, de sufrir dolores y de que los Aliados intentaban envenenarlo porque estaban controlados hipnóticamente por los judíos.

Se comportó de forma tan rara que algunos cuestionaban si estaba fingiendo, así que trajeron a un equipo de psiquíatras de todo el mundo para entrevistarlo. «Algo andaba profundamente mal con Hess», señala el profesor Dimsdale, «pero no tan malo que no pudiera participar en su defensa».

El tribunal lo condenó a cadena perpetua en la prisión de Spandau, en Berlín, donde permaneció hasta agosto de 1987, cuando se ahorcó a la edad de 93 años.

«Psicópata amigable»

El doctor Dimsdale describe a Göring como «un hombre disoluto con un gusto por el lujo y el robo».

Finalmente, Hermann Göring fue el acusado de más alto rango en ser enjuiciado en Núremberg y el cuarto que estudió Dimsdale en «Anatomía de la maldad».

Göring fue presidente del Reichstag (Parlamento), fundador de la Gestapo (policía secreta), comandante en jefe de la Luftwaffe (Fuerza Aérea), coordinador de la Conferencia de Wansee (donde se diseño la «Solución Final» para el exterminio de los judíos) y el creador de los primeros campos de concentración.

Era altamente inteligente, imaginativo y a la vez brutal, con una completa indiferencia por la vida humana. Un adicto a los opiáceos con una personalidad exuberante, escribe Dimsdale en su libro. «Un hombre disoluto con un gusto por el lujo y el robo» y exageradamente corrupto. Saqueó piezas de arte a diestro y siniestro. Pero también era «simpático, amplio, excéntrico y divertido», indica el autor.

Un «psicópata amigable» fue como Gustave Gilbert lo describió. Su reacción hacia este acusado, como hacia los otros, era de «repugnancia», afirma Dismdale.

Antes de que fuera sentenciado, Göring le preguntó al psicólogo qué habían revelado sus test de Rorschach, y le contestó: «Sinceramente… aunque demuestran que usted tiene una mente activa y agresiva, no tiene las agallas para enfrentar su responsabilidad… eso mismo hizo durante la guerra, drogando su mente para no enfrentar las atrocidades… usted es un cobarde moral».

Douglas Kelly, por su parte, también pudo ver más allá de la encantadora personalidad de Göring, catalogándolo como un «individuo agresivo narcisista… dominado por una fijación en él mismo». Sin embargo, desarrolló sentimientos muy positivos en torno al prisionero, señala Dimsdale. «Se la llevaron divinamente. Göring inclusive le solicitó a Kelley que adoptara a su hija (no lo hizo)».

Göring estaba indignado por el hecho de que su ejecución no fuera ante un pelotón de fusilamiento, sino que tuviera que sufrir la humillación de ser ahorcado. Horas antes de subir al patíbulo, se suicidó mordiendo una cápsula de cianuro. Se especuló con que Kelly pudo haberle pasado el veneno como un gesto de compasión.

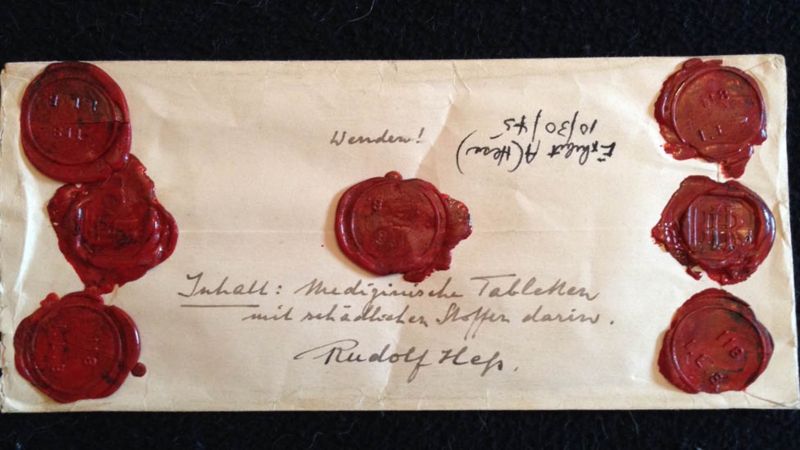

Uno de los sobres de Rudolf Hess, con sellos de cera, donde mantenía muestras de comida supuestamente envenenada.

Contratransferencia

Las distintas percepciones de Gilbert y Kelly sobre los acusados pueden ser causadas por la posible «contaminación» que puede afectar a los especialistas por su contacto cercano con el paciente. El fenómeno se llama contratransferencia.

«Cuando te sientas con alguien durante horas y horas, algo se te unta como terapeuta», explica el doctor Joel Dimsdale. «Todos tenemos sentimientos cuando interactuamos. Podemos no saber nada del sujeto (que analizamos) pero algo en su voz o cómo se porta nos recuerda a alguien que conocimos en el pasado y hacemos una transferencia de cómo nos hace sentir. Algunas veces son sentimientos positivos, otras veces muy negativos».

Como anécdota inquietante, Dimsdale resalta que Douglas Kelly tuvo una carrera bastante activa durante los siguientes diez años después de los juicios. Impartió innumerables seminarios sobre el tema, se destacó como profesor de criminología en la Universidad de California, Berkeley, rodeado de objetos recopilados en Núremberg. Su ritmo de trabajo era intenso, así como su alcoholismo e irritabilidad. En año nuevo de 1958, tras un ataque de furia, se suicidó en frente de su familia con cianuro.

«Tuvo que haber algo inusual en sentarse en una prisión con estos criminales de guerra», afirma el doctor Dimsdale. «Eran celdas pequeñas, húmedas, oscuras. Ambos se sentaban en un pequeño catre a hablar interminablemente, en entrevistas, con tests psicológicos y uno apenas se puede imaginar el sentido de horror de estos psicólogos y doctores de estar lado a lado de quienes habían perpetrado actos terribles».

No obstante, también les molestó que no hubieran podido encontrar una definitiva «marca de Caín» en estos criminales de guerra, dice el profesor de psiquiatría. «Creo que les sorprendió que no estuvieran sentados al lado de monstruos».

El tribunal en Núremberg como se ve en la actualidad y que forma parte de un museo que conmemora el proceso.

Hoy en día, las pruebas de Rorschach no se usan mucho, según Dimsdale. Desde los 80 se hacen entrevistas de diagnóstico psiquiátrico y se cuenta con un Manual de Diagnóstico Estadístico para el estudio y tratamiento de trastornos mentales que se actualiza anualmente.

Resultados ocultos

Tal vez por eso y por las conclusiones distintas a las que llegaron Kelly y Gilbert, los resultados de las pruebas de Rorschach de los líderes nazis esencialmente se ocultaron. En épocas diferentes hubo intentos por revivir el interés pero ninguno de los analistas que recibieron las pruebas quiso responder sobre lo que veían.

Décadas más tarde, una psicóloga llamada Molly Harrower decidió hacer una prueba ciega con los resultados. Primero borró los nombres que identificaban a qué criminal de guerra pertenecían los resultados y los mezcló con los resultados de otras personas incluyendo pastores religiosos, estudiantes de medicina, enfermeras, ejecutivos y delincuentes juveniles. Luego los envió a expertos pidiéndoles que los ordenaran en grupos diferentes.

«Básicamente, en la interpretación ciega, no hubo diferencias palpables entre los criminales de guerra y el resto», contó Dimsdale a BBC Mundo. «El resultado de ese experimento no reveló nada en cuanto a las características psicológicas de los líderes nazis».

«En el campo de la neurociencia se realizan trabajos con respecto al cerebro y el comportamiento», comenta el profesor. «Hay imágenes cerebrales que se pueden presentar ante los tribunales como una forma de defensa para argumentar que la persona acusada no es mala pero que tiene un cerebro defectuoso y así lograr algún tipo de clemencia. Este tipo de cosas pasarán más en el futuro, serán tema de debate en los tribunales», afirma.

«Hubiera sido más cómodo concluir que había algo absolutamente, definitivamente singular, profundamente malvado, patognomónicamente horrible con estos líderes nazis», dice.

«Tienen que ser monstruos. Eso es lo que queremos que sean. Si son algo menos que eso, nosotros tenemos que enfrentar el interrogante de ‘¿Qué hubiera hecho yo?¿Hubiera llegado tan lejos?’ Esa es una muy dolorosa e inquietante pregunta para la gente».

Semión Krivoshéin y la batalla de los tanques

Los soviéticos construyeron una serie de cinturones defensivos con fortificaciones, campos minados y sistemas antitanques a lo largo de 300 Km. Si bien el general en jefe era Gueorgui Zhúkov, este contó con la asistencia de Semión Krivoshéin, entonces un oficial tanquista de 44 años de origen judío. Fue Krivoshéin el primer tanquista soviético en pelear durante la guerra civil española. Durante la invasión a Polonia mantuvo una amable relación con las autoridades nazis en Brest, cuando aun regía el pacto Ribbentrop-Mólotov. En esa época se lo ve junto al general Heinz Guderian dirigiendo un desfile.

En la guerra de invierno contra Finlandia, la actividad de Krivoshéin fue reconocida y fue promovido como comandante de las fuerzas motorizadas del Báltico.

Al principio de la invasión alemana y dado el demoledor ataque de las fuerzas invasoras, el ejército soviético se vio comprometido en una serie de derrotas que condujeron a los soviéticos a replantear la estructura de las fuerzas blindadas. El hombre elegido fue Krivoshéin.

La batalla de Kursk fue la oportunidad de mostrar todo lo que había aprendido y aplicarlo en el extenso campo de batalla de 250 Km de extensión. A él le fue encargado enfrentar al peso principal del ataque alemán, dirigido por el general Hermann Hoth, un antiguo soldado de Erwin Rommel. Las efectivas intervenciones de Hoth en Białystok, Minsk y Vítebsk fueron notables intervenciones tácticas.

En el sector sur de la extensa línea, Krivoshéin debió enfrentar el hostigamiento de los poderosos Tiger. A pesar del feroz ataque, Krivoshéin y los suyos mantuvieron su posición a lo largo de dos días de hostigamiento. La resistencia rusa no cedió ni un palmo de terreno.

Al tercer día de la batalla el mariscal Erich von Manstein, el líder máximo alemán, decidió concentrar todas sus fuerzas contra el grupo de Krivoshéin, en Prójorovka. Éste se vio obligado a retirarse justo a tiempo para que el 5º ejército de tanques soviéticos atacase por el flanco del ejército de Hoth. Las pérdidas de vidas y materiales de los nazis fueron tan terribles que debieron retirarse.

Semión Krivoshéin (derecha) y Heinz Guderian (centro) en el desfile alemán-soviético en Brest el 22 de septiembre de 1939

Ese mismo día Krivoshéin fue ascendido a teniente general y condecorado. En la batalla de Kursk, Krevoshéin perdió el 90% de sus comandantes y aún así reinició un espectacular contraataque que culminó con el completo retiro de los alemanes.

Gravemente herido en combate, Semión debió reposar por varios meses, reintegrándose a tiempo para participar en la ofensiva contra Berlín, en la que tuvo un papel relevante. Fue elegido por Zhúkov para entrar en la capital del Reich y llevar sus tanques hasta el Reichstag.

Krivoshéin fue honrado con el título de Héroe de la Unión Soviética. Después de la guerra, fue relegado a un puesto secundario y con el ascenso de Nikita Jrushchov, fue retirado del servicio activo. Krivoshéin aprovechó su tiempo libre para redactar cuatro libros basados en sus memorias de guerra.

Murió el 16 de septiembre de 1978.

Los aterrizajes más absurdos de los paracaidistas aliados en el Día D

Seis de junio de 1944. Fue en la noche de una jornada como hoy, aunque hace ya 71 años, cuando más de 24.000 paracaidistas aliados se subieron a sus aviones con el objetivo de cruzar las líneas enemigas y disgregarse por el norte de Francia. Una misión casi suicida que provocó miles de muertos y otros tantos heridos. Incertidumbre y valor. Desesperación y sentido del deber. Todo ello, y un inmenso carrusel de emociones más, es lo que sintieron estos héroes cuando partieron sabiendo que eran la punta de lanza de una gigantesca operación para liberar Francia del yugo nazi en la que participarían un total de 160.000 soldados. Un collar que llevaba apretando a la nación desde que cayó en manos de Hitler en 1940.

Pero el destino es inesperado y, en ocasiones, puede dar un revés de realidad a los héroes. Eso es –precisamente- lo que sucedió a muchos paracaidistas norteamericanos, canadienses y británicos que, tras recibir durante meses un arduo entrenamiento que les convirtió en auténticas máquinas de matar, vieron frustrados sus deseos de conquista y fama debido a la mala suerte. Y es que, la diosa fortuna hizo que muchos de ellos dieran con sus posaderas (tras un aterrizaje muy movido) en lugares tan inoportunos como campos de minas, gigantescas charcas en las que se ahogaron debido al peso que cargaban o, incluso, campanarios y árboles de los que se quedaron colgados sin poder moverse. Tampoco se libraron los capellanes de campaña, muchos de los cuales sintieron verdadero pavor cuando pisaron tierra y se percataron de que habían perdido su Biblia y su crucifijo en el salto.

Comienza la operación

Para hallar el origen del Desembarco de Normandía es necesario viajar en el tiempo hasta 1944. Por entonces la situación era bastante precaria para las tropas del «Führer» que, tras ser derrotadas en Stalingrado (en territorio Soviético) habían iniciado su retirada paulatina hacia Berlín en el este. Tan mal andaban las cosas para los nazis en ese frente que británicos, estadounidenses y canadienses se propusieron hincar el diente a Alemania abriendo un segundo frente por el oeste.

Así pues, se acordó realizar hacer un desembarco a lo largo de toda la costa de Normandía para presionar el enemigo por dos flancos y que se viese obligado a dividir sus fuerzas. Una operación que, según explica el historiador Martin Gilbert en su libro «El desembarco de Normandía», llevaba urdiéndose desde 1940.

Una tarea sencilla de decir, pero de lo más dificultoso de hacer.

Y es que, a pesar de que el monstruo nazi estaba herido, no andaba ni mucho menos fallecido.

A su vez, Hitler no era estúpido y había ordenado a uno de sus más conocidos y reputados oficiales, Erwin Rommel –el «Zorro del desierto»- que organizase el denominado «Muro Atlántico» (las defensas de las playas de Normandía) para lograr detener el desembarco que se preveía inminente.

Con tal objetivo, el militar -que se había dado de tortas contra Montgomery en el norte de África- preparó 6.500.000 minas y 500.000 obstáculos y organizó en la zona a casi 400.000 soldados de infantería y un número considerable de carros de combate.

La misión era vital. Lo que ganar con ella, mucho; aquello que perder, más todavía. Y es que, todos y cada uno de los combatientes sabían que, una vez sobre la tórrida arena gabacha, las posibilidades de sobrevivir eran menos que escasas.

Pero no les importaba, pues eran hombres dispuestos a dejarse su existencia (en el sentido más literal de la palabra) para que «la France» pudiera volver a cantar aquello de «Liberté, égalité, fraternité». Eran unos héroes, que se podría decir en la actualidad. En especial los valerosos paracaidistas, los encargados de abrir camino en vanguardia a base de fusil, granada y gónadas.

Y es que, sus misiones eran de las más difíciles de la jornada. En primer lugar, debían tomar varias cabezas de puente alemanas ubicadas tras la primera línea de defensa situadas en las playas de Normandía. ¿El objetivo? Evitar que, cuando los nazis se percataran del guirigay que se había montado en la zona, enviasen a través de estas vías refuerzos para expulsar a los aliados. Así pues, debían defender hasta la muerte la zona para no comprometer a sus compañeros.

Por otro lado, algunos recibieron también la orden de destruir posiciones de artillería nazis que, desde determinados puntos de retaguardia, podía dar más de un dolor de germanas a aquellos que desembarcaban desde los más de 7.000 buques y lanchas aliadas que se habían juntado en el Canal de la Mancha.

Los paracaidistas sin suerte

«Estáis a punto de embarcar en la Gran Cruzada para la que nos hemos estado preparando estos meses.

Los ojos del mundo están sobre vosotros. Las esperanzas y oraciones de los amantes de la libertad en todas partes marchan con vosotros. […]

Conseguiréis destruir la maquinaria de guerra alemana».

Esta fue una parte de la carta que, en las últimas horas del 5 de junio de 1944, leyeron todos los paracaidistas aliados antes de iniciar su vuelo hacia Normandía.

Su autor era el Comandante en Jefe de las fuerzas combinadas Dwight D. Eisenhower, y la verdad es que fue parco en palabras (pues escribió escasamente un folio).

Con todo, sus subordinados no necesitaron más y, tras impregnarse de las palabras del militar al mando, se dispusieran a caer sobre Francia.

Sin embargo, lo que estos hombres no sabían es que, debido al intenso fuego de las baterías antiáereas alemanas, sus aviones se iban a desviar kilómetros y kilómetros de su ruta.

Por tanto, fueron cientos los paracaidistas que aterrizaron en una zona que no habían estudiado y de la que no sabían nada. La situación se complicó cuando se percataron de que no podían hacer ningún ruido ni llamar la atención de los germanos, por lo que lo tendrían difícil para orientarse en aquella oscuridad llamando a sus compañeros o buscando un punto de referencia.

En aquella situación, el capitán Anthony Windrum tiró por tierra todo su entrenamiento y, tras caer en un lugar desconocido, se limitó a plantarse en medio de una carretera (algo no demasiado aconsejable) y, como un motorista perdido, encender su linterna para ver un poste de identificación cercano. Contravino todas las órdenes y podría haber muerto, sí, pero se orientó. Tuvo suerte.

El soldado Raymond Batten, del 13º batallón británico, tuvo una fortuna similar. Y es que, este soldado cayó solo sobre una unidad alemana que se hallaba en un bosque. Con todo, el que su paracaídas se quedase colgado de un árbol consiguió entender su vida. «Batten oyó el tartamudeo de una ametralladora que estaba muy cerca. Un minuto después, sintió el crujido de los matorrales y los pasos lentos de alguien que se dirigía hacia él.

Batten había perdido su metralleta en el descenso y no tenía pistola», explica Cornelius Ryan (presente en el Día D) en su obra «El día más largo». Tenso, decidió hacerse el muerto para salvar el pellejo, y, según parece, sus enemigos mordieron el anzuelo. «La figura simplemente se alejó», afirmó posteriormente el combatiente.

Algo parecido le pasó a John Steele, del 505º Regimiento de la 82ª División Aerotransportada norteamericana.

Este soldado tuvo tan mala fortuna que no pudo evitar que su paracaídas acabase colgado del campanario de la iglesia de Ste.-Mére-Église, un pueblo en el que se había iniciado una auténtica lucha a muerte entre nazis y aliados.

El combatiente fue testigo de todo aquello desde su privilegiada posición, aunque sabía que podía morir en cualquier momento si alguien se percataba de que estaba vivo.

«Intentó desasirse pero, sin saber cómo, su cuchillo cayó a la plaza. Steele decidió que su única esperanza pasaba por hacerse el muerto.

Se hizo el muerto en sus arreos de manera tan real, que el teniente Willard Young, de la 82ª División, recordaría al cabo de los años al “paracaidista muerto que colgaba del campanario”.

Permaneció en esa posición más de dos horas hasta que le hicieron prisionero los alemanes», determina el experto en su obra.

Tampoco anduvo muy suertudo el teniente Richard Hilborn, del 1er batallón canadiense. Y es que, a pesar de que las órdenes eran no hacer ruido y no llamar la atención del enemigo, cayó sobre un edificio dándose de bruces contra una gran cristalera. Lógicamente, el ventanal cedió, pero en el proceso hizo un ruido de mil demonios que alertó a todos los presentes en un amplio radio de acción.

Con todo, no había alemanes en la zona (únicamente aliados) y el soldado pudo salir por su propio pie de la zona. Con todo, es seguro que, si sus superiores le hubiesen visto, habrían tomado medidas contra su torpeza, pues aquel estruendo revelaba no solo su posición, sino la de todos sus compañeros.

Tensión, minas y capellanes sin misales

Si por algo destacó el desembarco de los paracaidistas el Día D fue por la gran tensión acumulada que tomó a todos y cada uno de los combatientes. Así lo dejó claro el comandante Donald Wilkins -del 1er batallón canadiense- cuando, minutos después de aterrizar, se topó con una serie de figuras sentadas sobre un césped cercano.

Su susto fue mayúsculo e, instantáneamente, se tiró al suelo para protegerse de los posibles enemigos. Sin embargo, los presuntos alemanes no se movieron. A los pocos minutos, el oficial hizo un leve ruido para lograr que se inmutaran. Nada. ¿Cuál era la razón?

Aquellas siluetas no eran más que estatuas de piedra. «Se levantó maldiciendo después de observarlas con detenimiento. Sus sospechas se confirmaron», determina el autor anglosajón.

Sin embargo, si hubo algo peor que llevarse un susto, fue lo que le ocurrió a cabo Louis Merlano, de la 101ª División norteamericana. Este combatiente tuvo la mala fortuna de caer sobre una explanada llena de minas (algo que se podía leer en un cartel cercano).

¿Qué hizo nuestro protagonista? Lejos de amedrentarse, le echó arrestos y corrió entre ellas. La fortuna quiso que aquella ruleta rusa tuviera éxito y, finalmente, logró saltar una verja y huir de la zona. Un golpe de suerte dentro de aquella increíble situación.

Otro de los peores aterrizajes, según explicaron posteriormente los presentes, fue el que protagonizó el capitán Francis Sampson, capellán de la 101ª División. Y es que, el sacerdote cayó sobre una marisma con tan mala suerte que perdió su misal y su crucifijo.

«Sin hacer caso del fuego de ametralladora y mortero que comenzaba a llegar, se dirigió al sitio donde había caído y buceó repetidamente en busca del saco que contenía sus objetos de culto. Lo extrajo al quinto intento», añade Ryan. Tuvo más suerte que otros tantos que, al caer sobre una zona similar, se ahogaron en pocos palmos de agua debido a la ingente cantidad de peso que llevaban encima (unos 50 kilos) en equipo.

El argentino que tocaba tangos para Hitler mientras su música sonaba en los campos de concentración

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/KWPWHYOJHBEIDEOSJCLBNSONK4.jpg)

Prisioneros ejecutan sus instrumentos en un campo de concentración nazi

Un tango suena en el sórdido escenario que huele a muerte. Es un cuarteto de músicos escuálidos: violín, saxo, clarinete y acordeón, como para emular al bandoneón que rezongaba en los lujosos salones de Berlín. Y una voz en alemán cortando en seco el frío y la tristeza de los condenados a muerte. La melodía fluye a tropezones y el ritmo de dos por cuarto es seguido sólo por los asesinos, abrigados y sonrientes. Muy pronto, hasta los músicos cambiarán los instrumentos por cámaras de gas.

El campo de concentración, los prisioneros muertos o a punto de morir. Todavía necesitan que algunos vivan para que lleven a cabo las tareas desagradables. Cavar tumbas. Tirar los cadáveres dentro de las fosas, por ejemplo. Sin embargo, ellos –los SS- ejecutan lo atroz. Eso no lo delegan. Ellos matan a quemarropa, a sangre fría, con un tiro en la nuca. Mientras tararean un tango: el tango de la muerte.

En sus comienzos, Eduardo Bianco había sido violinista clásico. Luego se marchó a Europa. Allí formó una orquesta típica. El éxito le llegó rápido. Con Bachicha Deambroggio lideró la formación tanguera que mayor éxito obtuvo en Europa en los años 20 y 30.

Bianco y su orquesta recorrieron todo el continente, tocando para la aristocracia europea. Bianco llegó también a Alemania. Tocó en la Scala de Berlín y en otros salones alemanes para un público más reducido: reyes, príncipes, presidentes y ministros. Unos de sus tangos se convirtió en un éxito instantáneo. Plegaria, letra y música de Eduardo Bianco.

La letra habla de una mujer que muere, una bella penitente que se fue sin quejas. Está cargada de lugares comunes (El órgano de la capilla embarga a todos de la emoción), pero eso no importaba demasiado: los franceses y los alemanes no entendían lo que decía el cantor. Plegaria se independizó y, con otra letra escrita en alemán, se convirtió en un gran éxito.

El que no se independizó fue Bianco. Goebbels, quien repudiaba el jazz por ser música degenerada de negros (o de negros degenerados), gustaba del tango. Bianco tocó para él. Y para Hitler, Himmler y Speer, entre otros.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/XB2O4ZDXJBF6DMN6EVNQNWXEDU.jpg)

Plegaria, de Eduardo Bianco, era el tango favorito de Goebbles. Cuando la guerra cambió de rumbo, el músico argentino salió de Alemania. Murió en 1959

Cuando la guerra comenzó a cambiar de rumbo, cuando ya no quedaba espacio para la diversión, Bianco volvió a Buenos Aires. Fracasó. Troilo, Pugliese y D’Arienzo gobernaban. Y la orquesta de Bianco, al lado de la de ellos, sonaba a lata. Bianco, en los lugares en que triunfó, era el sonido de lo exótico, de lo lejano. En Buenos Aires, era otra historia. No bailaban los príncipes. El tango era la respiración de la ciudad, no admitía más que autenticidad. Los trucos, el sonido neutro, enmudecían.

Con el pasaporte siempre actualizado, conoció de nuevo el éxito en Medio Oriente. Luego, regresó nuevamente a la Argentina, donde murió en 1959 disfrutando de lo que había ganado con su orquesta en el exterior.

«¡A bailar, judíos!», gritaban los oficiales de las SS entre risotadas. La música seguía sonando al tiempo que ellos mataban. Música de fondo para un genocidio. Los músicos, judíos y prisioneros del lager, vivían. Hasta que llegara otro que tocara mejor su instrumento, hasta que los alemanes se cansaran de ellos. A los músicos también los mataron. Tocaban un tango. Plegaria. El favorito de los nazis.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/IMEGK7OVKNHBHAUW7LMW4AFYJ4.jpg)

Los oficiales nazis hacían bailar a los judíos mientras sonaba la música en los centros de exterminio

“Lo llevo dentro de mí como un injerto”, dijo el italiano Primo Levi de este poema:

«… Silba a sus judíos hace cavar una tumba en la tierra/ ordena tocad para la danza».

Es Fuga de muerte de Paul Celan, un rumano hijo de un judío ortodoxo y sionista y de una amante de la lengua alemana (lengua que impuso en su hogar). En 1942, los deportaron a los dos a un campo de concentración mientras Paul estudiaba en Francia. El padre murió de tifus, la madre con un tiro en la nuca.

«…Grita cavad unos la tierra más profunda y los otros cantad soñad/ empuña el hierro en la cintura lo blande sus ojos azules/ Cavad unos más hondo con las palas y los otros tocad para la danza».

En los primeros borradores el poema tenía otro título: Tango de la muerte. Tal vez la escena se la describió algún sobreviviente, tal vez lo encontró en algún escrito clandestino o le contaron de la orquesta y el tango fúnebre e inverosímil mientras averiguaba sobre el final de sus padres. Lo que no encontró, lo que no buscó fue el dolor, la escritura desgarradora. Otra vez, Adorno y la poesía después de Auschwitz. Celan supera esa discusión. Refuta cualquier argumentación con su poesía.

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/I5QPSOFXTRA6XNGSHAEZEKMF7M.jpg)

Goebbels odiaba el jazz por una cuestión racial, pero amaba el tango. En la imagen, durante un concierto de música clásica en Berlín

«Grita sonad más dulcemente la muerte/ la muerte es un maestro venido de Alemania/ grita sonad con más tristeza sombríos violines y subiréis como humo en el aire/ y tendréis una tumba en las nubes no se yace estrechamente allí».

“La presencia de Celan era, como todo su ser y todos sus gestos, de una extrema discreción, elíptica, borrosa”, dijo Jacques Derrida quien lo conoció en la Ecole Normale Supèrieure. En su silencio expresa su pasión por la precisión. Por el lenguaje exacto. Él contó el horror en alemán. La lengua materna, la tierna lengua de su infancia, es la de los asesinos.

George Steiner sostuvo que «la escritura de Celan es a la literatura lo que el Guernica de Picasso es a la plástica» y también agregó que no se puede penetrar el enigma de Auschwitz más que en alemán, escribiendo desde dentro de la lengua de la muerte misma.

Y eso hizo Celan. Él, un poeta complejo, que exige al lector, por momentos ilegible, aclaró alguna vez: «En este poema las tumbas en el aire no son una metáfora».

:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/LPZJFZRCV5GKFKWMEGRHBEOQ2A.jpg)

Celan escribió Fuga de muerte, un poema inspirado en el horror de los campos de concentración

Cómo escribió él mismo: sólo manos verdaderas escriben verdaderos poemas; vivimos bajo cielos sombríos y hay pocos seres humanos. Por eso probablemente haya tan pocos poemas.

En 1956, Alain Resnais estrenó Noche y Niebla, su gran documental sobre el holocausto con textos de Jean Cayrol. Para su estreno en Alemania, Resnais le pidió a Celan que tradujera los textos. El poeta lo hizo. Además, grabó con su voz el texto final, el que se escucha sobre las imágenes finales, en colores, del estado de Auschwitz al momento de la filmación de la película:

«Al contemplar estas ruinas, nosotros creemos sinceramente que en ellas yace enterrada para siempre la locura racial, nosotros que vemos desvanecerse esta imagen y hacemos como si alentáramos nuevas esperanzas, como si de verdad creyéramos que todo eso perteneciese sólo a una época y a un país, nosotros que pasamos por alto las cosas que nos rodean y que no oímos que el grito no calla«.

Paul Celan se suicidó en abril de 1970. Tenía 50 años y muchas pérdidas sobre sus espaldas. Se arrojó al río Sena desde el puente Mirabeau, la parte más ancha del Sena.

En el río tampoco se yace estrechamente.

Deja un comentario