Alquimistas ¿Brujos de cuento o científicos? …

El alquimista (David Teniers)

abc(D.M.Del Val)/marcianosmx.com/bbvajopenmind.com(F.domenech) — Ciertamente eran varios los experimentos que realizaban, pero principalmente intentaban transformar otros metales en oro.

Para los alquimistas del Medioevo, todos los materiales orgánicos e inorgánicos estaban compuestos de azufre y mercurio. Por eso, creían que al alterar la proporción de estos elementos en un cuerpo, era posible transfórmalo en cualquier cosa.

También consideraban la influencia de fuerzas divinas en los fenómenos que observaban o intentaban generar. Pese a su aspecto místico, esta forma de conocimiento cimbró las raíces para la química moderna, dejando como herencia procesos que siguen utilizándose hasta nuestros días, como el baño María o la destilación.

De la basura a la vida.

Según los alquimistas, estos revoltijos (y una pizca de voluntad divina) podían originar a un nuevo ser: un hombrecillo de 12 cm de altura.

El homúnculo fue una de las obsesiones de estos hombres. Personajes de respeto en el área, como el suizo Paracelso, se esforzaron tenazmente con la fórmula, pero nunca tuvieron éxito.

Para fabricar el suero de la inmortalidad, los alquimistas buscaron en el lugar correcto: platas y hierbas raras (muchas de las cuales fueron el origen de los medicamentos actuales).

Algunos de ellos probaban las sustancias que obtenían en sí mismos. Una muy mala idea: muchos terminaron muertos, pues habían creado (e ingerido) ácidos, venenos o compuestos como el nitrato de plata.

En el año de 1669, el alemán Hennig Brandt tuvo la idea de destilar orina, creyendo que por ser amarilla, el líquido contenía oro. Pero la conclusión fue otra. La orina contiene desechos orgánicos y fosfatos, compuestos que se incendian fácilmente cuando entran en contacto con el carbono.

El alquimista había descubierto el fosforo.

La Piedra Filosofal.

La búsqueda por la Piedra Filosofal quizá fue el gran objetivo de estos misteriosos investigadores.

Este objeto tendría la capacidad de transformar cualquier metal en oro y proporcionar vida eterna. La investigación no rindió más que puras leyendas. Entre ellas, la de que el francés Nicolas Flamel había descubierto la fórmula.

En el mundo entero fue locura y fantasía. Por mucho que los experimentos de aquel periodo nos puedan parecer una broma en nuestros días, la alquimia fue la base de nuestra química moderna.

Además de inventar procedimientos muy utilizados hoy, como la destilación, la sublimación y la trituración, fue gracias a esta práctica que la porcelana, por ejemplo, fue creada en Mesopotamia.

En la imaginación de la mayoría de las personas, la alquimia está relacionada con la Edad Media europea. Pero en realidad comenzó mucho antes, en civilizaciones como la griega, la romana y la egipcia.

Los chinos descubrieron la pólvora entre los siglos IX y X combinando salitre, carbón y azufre que, según el taoísmo, tenían propiedades espirituales.

¿Brujos de cuento o científicos?

Cuando se pronuncia la palabra «alquimista», las imágenes que aparecen en la mente suelen asociarse con los cuentos de nuestra infancia o, para los más jóvenes, con la serie de Harry Potter: hechiceros de largas barbas y mirada enloquecida, rodeados de calderos burbujeantes y libros llenos de extraños signos cabalísticos, que buscaban la fórmula para producir oro o la famosa piedra filosofal que explicaría los secretos de la naturaleza.

El tópico refleja una parte de la realidad, pero como de costumbre ésta va mucho más allá. Los investigadores modernos tratan de rehabilitar a los alquimistas en lo que tuvieron de precursores para la ciencia, ya que sus mezclas y experimentos dieron como resultado no pocas aportaciones a la medicina, la química, la toxicología u otras ramas del saber.

No todo el mundo está al corriente de que el mismísimo Isaac Newton se consideraba a sí mismo ante todo un alquimista y que los saberes arcanos constituyeron una fuente de inspiración fundamental para sus revolucionarios logros científicos.

La alquimia es tan vieja como el hombre. Todas las culturas la han practicado, desde la antigua Mesopotamia hasta el mundo clásico, hasta llegar al Occidente moderno y contemporáneo.

Sin embargo, habitualmente se asocia con la Edad Media europea y los primeros siglos de la Edad Moderna y esto se debe al auge que estas prácticas adquirieron en el orbe occidental después de que la caída del Imperio Romano provocara la pérdida de gran parte del saber científico acumulado durante el milenio que duró la civilización grecolatina clásica.

En qué consistían exactamente las prácticas de los alquimistas es algo que permanece envuelto en el misterio, al menos en una gran parte, ya que los adeptos de estos saberes mantenían un estricto secreto sobre los mismos y elaboraban todo tipo de códigos simbólicos para proteger sus arcanos.

El propio Isaac Newton escribió una carta a otro conspicuo alquimista de su época, Robert Boyle, en la que le instaba a mantener «un profundo silencio» en público sobre los asuntos de su especialidad. Sin embargo, hay una serie de trazos comunes que permiten a la historiografía orientarse en este complejo mundo.

Hermes y los árabes

La palabra «alquimia» no es en realidad más que la forma árabe de «química», que procede del griego «jiméia», mezcla. La alquimia occidental proviene en buena medida del hermetismo, un sistema espiritual y filosófico que hunde sus raíces en el culto a Hermes Trimegisto, una deidad sincrética greco-egipcia a la que se atribuye la fundación de este saber oculto.

En la Edad Media, la alquimia fue incorporando más y más elementos esotéricos y espirituales, aunque sin renunciar a los elementos de base experimental que, consciente o incoscientemente, acompañaban a las partes más irracionales de su tradición.

En general los alquimistas creían que la materia ocultaba una serie de «principios» que podían ser revelados y manipulados mediante determinados procedimientos, algo en lo que no andaban muy desencaminados si se consideran por ejemplo los descubrimientos de la física nuclear.

Los principales objetivos eran la transmutación de metales en oro y plata, la prolongación de la vida humana y el descubrimiento de una «panacea» que curase todas las enfermedades.

Aunque el gremio de los alquimistas se viera engrosado por una gran cantidad de charlatanes, y seguramente también de perturbados mentales que se creían sinceramente sus propias fantasías, algunos de ellos fueron los auténticos fundadores de no pocas especialidades científicas modernas.

Los investigadores actuales subrayan la pasión entre los alquimistas por la experimentación práctica, por la mezcla de sustancias, que darían una primera base a lo que posteriormente sería el método científico.

El nombre más importante cuando se habla de alquimistas científicos es el del suizo Teofrastus Bombastus von Hohenheim (1493-1541), quien adoptó el sobrenombre de «Paracelso» para subrayar que había superado a Celso, famoso médico romano del siglo I de nuestra era.

Formado como médico en la Universidad de Basilea desde los dieciséis años y gran viajero por tierras de Oriente, Paracelso se enfrentó a los doctores de su época al introducir nuevos tratamientos para las heridas, como el drenaje y la antisepsia, en lugar de la extendida cauterización mediante agua hirviendo o la pura y simple amputación del miembro.

Paracelso y la farmacia

Aunque toda su vida fue un apasionado creyente y practicante de la astrología, Paracelso está considerado como uno de los fundadores de la farmacología y la química, que surgieron de la aplicación de prácticas alquimistas.

Este suizo genial ideó, entre otras cosas, el uso de diversos metales para la curación de enfermedades, como el mercurio para la sífilis; descubrió el papel de determinadas toxinas en algunas dolencias y puso nombre al zinc, inspirándose en la palabra alemana «zinke» (agudo, afilado), que le sugería la forma de los cristales de este elemento.

Entre sus más famosos asertos se incluye el de que «todas las cosas son veneno y nada existe que carezca de veneno: sólo la dosis hace que algo no sea veneno», o, en otras palabras, la dosis de una sustancia es tan importante como la naturaleza de la sustancia misma, una base fundamental de la farmacología.

Caso no menos llamativo es el de Isaac Newton, quien escribió no menos de un millón de palabras sobre alquimia, aunque la Real Sociedad británica determinó que no eran aptas para ser publicadas y tuvieron que esperar hasta mediados del siglo XX para ser redescubiertas.

Innumerables experimentos llevados a cabo por el mayor genio científico de todos los tiempos, sobre todo con la luz, se basaron en conceptos alquimistas.

Newton creía que la luz era una sustancia única para la explicación de la realidad, ya que materializaba la palabra de Dios, tal y como sugiere la Sagrada Escritura y también la Tabla Esmeralda, base de los saberes herméticos que él tradujo al inglés. De la alquimia a la ciencia no hay más que un pequeño paso.

Rutherford y Soddy, los verdaderos alquimistas

—Rutherford, ¡esto es transmutación!

—Por Dios, Soddy, no le llames transmutación. Nos cortarán la cabeza por alquimistas.

Así reaccionaron el físico neozelandés Ernest Rutherford y su discípulo inglés Frederick Soddy ante el sorprendente resultado de una serie de cuidadosos experimentos que realizaron en 1901 en la Universidad McGill de Montreal (Canadá).

Llevaban tiempo intentando entender el fenómeno de la radiactividad, descubierto por Becquerel y descrito por Marie y Pierre Curie. Y por fin habían conseguido demostrar que en los materiales radiactivos los átomos se desintegran, de modo que los átomos de un elemento radiactivo se transforman en otro elemento.

Así que la transmutación, que habían buscado durante tantos siglos los alquimistas, ocurría de manera espontánea y natural.

La idea era tan rompedora que Rutherford y Soddy evitaron añadirle prejuicios y hablaron de transformación en lugar de transmutación cuando en 1902 publicaron “La causa y naturaleza de la radiactividad”, que condensaba sus experimentos en la teoría de la desintegración atómica.

Con ella rompieron el dogma científico de que el átomo era indivisible (que es lo que significa átomo en griego).

Ernest Rutherford (30 agosto 1871 – 19 octubre 1937) nació el mismo año en que Henry Morton Stanley finalmente encontró a otro famoso explorador en medio de África y pronunció una de las más icónicas frases de la historia británica: “Doctor Livingston, Supongo”.

Rutherford, nacido en una granja de la remota colonia de Nueva Zelanda, fue enlazando una beca con otra y así llegó a un mítico laboratorio de la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, en 1895, el año del descubrimiento de los rayos X.

En aquella época, tocaba un descubrimiento revolucionario por año: en 1896 fue la radiactividad y en 1897 el jefe de Rutherford, J.J. Thompson, arrancó del interior del átomo una partícula más pequeña y de carga negativa: el electrón.

Rutherford se subió a esa ola de deslumbrantes descubrimientos y llegó a ser el líder de una nueva generación de exploradores del Imperio Británico que, en lugar de perderse en la inmensidad de un continente, prefirieron buscar dentro de la cosa más pequeña que se conocía: el átomo.

Sin brújulas ni mapas, Rutherford logró hacerse una buena idea de cómo es el átomo gracias a la radiactividad.

Ernest Rutherford en su laboratorio en McGill University (1905).

Primero identificó los tres tipos principales de radiactividad: rayos alfa, rayos beta y rayos gamma. Y siguió estudiando la transmutación. Vio cómo aparecían átomos estables de plomo en medio de un mineral radiactivo de uranio.

No había manera de saber cuándo se iba a transformar un átomo en concreto, pero Rutherford se fijó en que cualquier muestra (más grande o más pequeña) de un mismo elemento radiactivo tardaba exactamente el mismo tiempo en quedar reducida a la mitad. Ese tiempo, llamado semivida, convertía a los elementos radiactivos en perfectos cronómetros.

Conociendo esa velocidad constante con la que el uranio se transforma en plomo y midiendo la cantidad de plomo que había en una roca de pechblenda (mineral de uranio), Rutherford y su colega Boltwood calcularon en 1907 que alguna de aquellas piedras tenía al menos 1.000 millones de años: ¡Era muchísimo más vieja de lo que entonces se pensaba que era la Tierra!

Además de entender a fondo la radiactividad, Rutherford le dio su primera utilidad práctica (mucho antes que las aplicaciones médicas, bélicas o energéticas): calcular la edad de la Tierra. Por todo ello recibió el premio Nobel de Química en 1908. Aunque bien podría haber recibido dos Nobel más por sus siguientes descubrimientos:

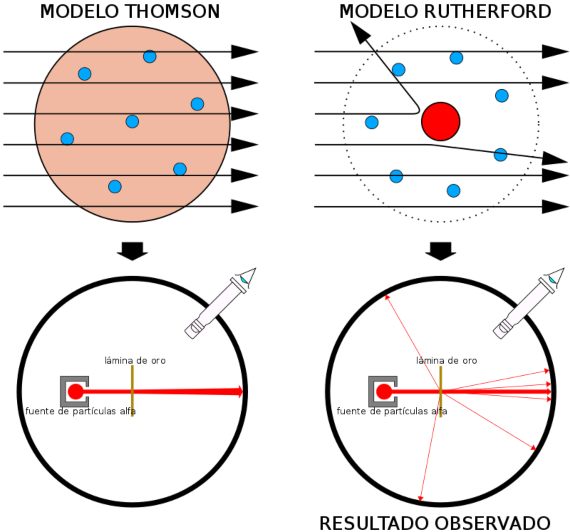

Primero usó la radiactividad para explorar el interior de los átomos. Junto con su alumno Geiger, el hombre que aprendió a contar la radiactividad, Rutherford disparó rayos alfa contra una finísima lámina de oro y observó atónito cómo alguna de esas partículas alfa (muy pocas, una de cada 20.000) rebotaban hacia atrás.

«Fue tan increíble como disparar una bala de cañón contra un papel y ver como rebota y te golpea», afirmó entonces. Recuperado del impacto, en 1911 dedujo que aquello solo era posible si los átomos tenían un núcleo, con carga positiva, que concentraba casi toda su masa en un centro aún mucho más diminuto.

Si ampliásemos un átomo hasta el tamaño de un gran estadio de fútbol, el núcleo sería tan pequeño como la moneda que lanza el árbitro. Había nacido el modelo atómico de Rutherford, perfeccionado luego por su alumno Bohr: esa imagen tan familiar del átomo, con los electrones girando alrededor de ese núcleo.

En su laboratorio él siguió bombardeando átomos con rayos alfa, hasta que en 1919 consiguió transformar átomos de nitrógeno en oxígeno: se convirtió así en “el primer alquimista con éxito de la historia”.

Aquella transmutación de nitrógeno en oxígeno fue la primera reacción nuclear artificial; y, entre sus restos, Rutherford encontró el protón, una nueva partícula subatómica con carga positiva.

Aquel fue el punto culminante de la carrera de éxitos de Rutherford como explorador subatómico. Entonces Rutherford se convirtió en el jefe del Laboratorio Cavendish de Cambridge y allí siguió creando escuela: uno de sus discípulos, James Chadwick, consiguió cerrar la trilogía de partículas básicas del átomo, al descubrir el neutrón en 1932.

Y en esa época dorada, Chadwick y otros tres miembros más del equipo de Rutherford lograron el premio Nobel.

Mientras tanto, Frederick Soddy (2 de septiembre de 1877 – 22 de septiembre de 1956) había seguido estudiando la desintegración natural de los elementos radiactivos y descubrió en 1913, al mismo tiempo que Kazimierz Fajans, las reglas de la transmutación: cuando un átomo emite espontáneamente una partícula alfa, retrocede dos casillas en la tabla periódica (ej: el uranio–238 se transforma en torio); cuando un átomo emite una partícula beta, avanza una casilla (ej: el carbono–14 se transforma en nitrógeno).

Frederick Soddy en su laboratorio en la Universidad de Glasgow.

Siguiendo esas reglas, conocidas como la ley de Fajans-Soddy, se producen las cadenas de desintegración naturales, como la que empieza en el radiactivo uranio–238 y termina en el estable plomo, pasando por productos intermedios como el radio o el uranio-234.

Y estudiando paso a paso esas cadenas, Soddy descubrió por el camino los isótopos: distintas versiones de un mismo elemento, con átomos que pesan diferente pero que tienen las mismas propiedades químicas.

El Nobel de Química de 1921 reconoció los descubrimientos de Soddy, en los que el escritor H.G. Wells se había inspirado para escribir su novela de ciencia-ficción “La liberación mundial” (1914). Ese libro, que Wells dedicó a Soddy, anticipaba el peligro de las armas nucleares, casi 20 años antes de que Leó Szilárd concibiera la idea de reacción en cadena.

A Soddy le preocupaba mucho el uso que se hacía de los descubrimientos científicos y eso le llevó a escribir en 1926 una crítica radical de la economía occidental, analizándola mediante leyes físicas de la termodinámica.

Según Soddy, el sistema confunde la riqueza con la deuda, y también fue pionero criticando el crecimiento económico basado en el uso de combustibles fósiles para obtener energía.

Sus propuestas para una reforma del sistema monetario, que hoy son prácticas comunes, fueron entonces despreciadas e ignoradas por excéntricas… como si Soddy fuera un alquimista económico en busca de una piedra filosofal para transformar la deuda en riqueza.

Deja un comentario